입력 : 2016.10.24 10:03

발레리나 김주원(38)은 2000년 동아무용콩쿠르 금상을 차지한 발레리노 장운규(39)를 응원하러 갔다가 이정윤(39)의 춤사위를 처음 봤다. 한국 무용부문 금상 수상자였다.

이후 발레리나와 한국무용수의 인연이 이어진다.

이정윤의 강렬한 춤의 잔상에 사로잡혔던 김주원이 2007년 최태지 전국립발레단장의 무대 기획에 이정윤을 소개하면서 안어울릴 것같은 두 사람의 행보는 빛나고 있다.

파격과 신선함으로 무용계는 진화하고 있다. 한국 무용과 발레계의 톱스타가 만나 화제가 됐지만, 한편에서는 두 장르의 융합에 대한 걱정도 나왔다. 그런 반응은 기우였다. 두명의 무용수는 서정적인 몸짓 언어로 장르를 뛰어넘는 무대를 선보이며 혹평보다 호평을 받고 있다. 한국무용의 색채가 모던한 춤에 오묘하게 들어간 ‘더 원’에 이어 ‘화이트’와 ‘블랙’ 버전으로 섬세함이 벼려지며 수십 차례 무대에 올랐다.

최근 세종문화회관에서 만난 한국 무용가 이정윤은 “‘더 원’에 대해 우려의 목소리가 많았어요. 당시 분위기에서는 앞서 가는 작품으로 보일 수도 있었거든요. 예술 영역에서 뭔가 다름에서 이야기하고 싶었다”고 말했다.

이후 다양한 무대에서 짝을 이룬 두 사람은 올해 광주시립발레단 ‘봄의 제전 G.’에서 연출가(이정윤)와 무용수(김주원)로 호흡을 다시 맞췄다.

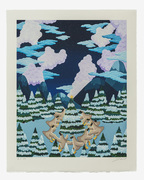

27~28일 세종대극장에서는 세종문화회관 서울시무용단의 정기공연이자 한국무용의 대부인 국수로의 춤극 ‘신시(神市)’에서 ‘환웅’과 ‘웅녀’를 연기한다.

환웅과 웅녀의 사랑뿐 아니라 이념과 종교, 인종과 지역, 성별과 계급 등 극한 대립과 갈등 속에서 ‘상생(相生)’을 이야기한다. 이미 다른 장르의 춤으로 무용계 상생을 구축해온 이정윤과 김주원의 호흡이 빛날 수밖에 없다.

김주원은 “항상 열려 있는 마음을 가지고 있어요. 근데 웅녀는 처음 연기하는 것이고, (추상적인) 단군 신화 이미지가 즉각적으로 다가와 어렵더라”고 말했다.

게다가 한국 춤을 기반으로 한 춤극이다. 앞서 국수호의 춤극 ‘사도세자’에서 ‘혜경궁 홍씨’를 연기했고, 국립발레단 수석무용수로 활동했을 당시 국수호가 연출한 창작발레 ‘왕자호동’에 출연한 바 있는 김주원은 “정통 한국 무용은 오랜만에 하는 부분이라 새로워요. 한국적인 호흡을 공부하고 있죠”라고 전했다.

‘신시’는 60명의 무용수와 20명의 뮤지컬 배우가 등장하는 대규모 작품이다. 특히 앞쪽 오케스트라 피트부터 뒤쪽 후면(Rear)무대까지 40m를 무대로 사용, 국내 프로시니엄 무대 중 가장 깊은 무대를 만날 수 있다. 이 무대 전체를 활용하는 스펙터클한 축제 장면, 전쟁을 표현한 역동적인 군무, 농염한 사랑무 등이 볼거리다.

하늘의 태양이 한가운데 도착했을 때, 시원의 신비를 간직한 오신상(五神像) 뒤로 천족 무리가 짙은 운무를 뚫고 강림하는 등 압도적인 장면의 중심에는 환웅이 있다. 판타지가 짙지만 이정윤은 “환웅이 기초를 다지고, 기둥을 세우는 역이라 든든한 버팀목의 느낌이 되도록 그릴 예정”이라고 말했다.

김주원은 웅녀 캐릭터 속에 내포된 정서를 기다림과 간절함으로 해석했다. “인간이 탄생하는 과정에서 느낄 수 있는 감정의 순수함, 모성애를 표현하려고 노력하고 있어요. 특히 기다림과 간절함은 지금은 잊혀가고 있는 것들이죠.”

두 사람은 10년 동안 함께 또는 따로 예술가로서 걸어온 길의 접점이 ‘신시’에서 잘 묻어날 것으로 기대했다. 무엇보다 서로에 대한 믿음 때문이다.

“이번에 함께 연습하면서 정윤 씨는 정말 훌륭한 예술가구나라는 생각을 했어요. 아울러 함께 호흡을 맞추면서 ‘진정한 크로스 오버’라는 생각도 들죠. 제 몸에는 발레가 녹아있고 정윤 씨에게는 한국 전통 무용이 녹아 있어 융합이 되면 새로운 걸 보여드릴 수 있을 것 같아요.”(김주원)

“주원 씨는 어떤 무대든 호흡이 좋아요. 고전미도 갖추고 있어, 한국 무용의 호흡에도 무리가 없어요.”(이정윤)

김주원과 이정윤은 명실상부 한국 무용계를 대표하는 스타들이다.

김주원은 ‘무용계의 아카데미상’으로 통하는 ‘러시아 브누아 드 라 당스’ 최고 여성무용수상을 차지했다. 현재 성신여자대학교 교수다.

이정윤은 KDT예술감독으로서 다양한 실험을 하고 있다. 무엇보다 두 사람은 한국을 대표하는 두 무용단인 국립발레단과 국립무용단 수석무용수를 거쳤다. 특히 다양한 기관과 협업 또는 솔로 무대를 병행하며 균형감을 보여주고 있다.

김주원은 균형감은 꾸준함에서 나온다고 여겼다. “발레단 안에서나 발레단 바깥에 있을 때나 몸을 움직이고 푸는 패턴을 같아요. 중요한 건 어디에 있든 게을러지지 않도록 노력하는 거죠.”

이정윤은 “컴퍼니와 단체의 주역 무용수는 끊임 없이 공부를 해야 해요. 한 곳에만 있다 보면 정체될 수 있는데 다른 장르와 어떻게 소통하는지 계속 촉수를 세울 필요가 있다”고 말했다. “타장르와의 교류는 위태한 작업들이이에요. 대중과 소통하기위해 몸 짓을 바꿔 보고 연구하죠. 결국, 과감한 시도가 무용수를 성장하게 한다는 걸 온 몸으로 깨치고 있어요.”

이후 발레리나와 한국무용수의 인연이 이어진다.

이정윤의 강렬한 춤의 잔상에 사로잡혔던 김주원이 2007년 최태지 전국립발레단장의 무대 기획에 이정윤을 소개하면서 안어울릴 것같은 두 사람의 행보는 빛나고 있다.

파격과 신선함으로 무용계는 진화하고 있다. 한국 무용과 발레계의 톱스타가 만나 화제가 됐지만, 한편에서는 두 장르의 융합에 대한 걱정도 나왔다. 그런 반응은 기우였다. 두명의 무용수는 서정적인 몸짓 언어로 장르를 뛰어넘는 무대를 선보이며 혹평보다 호평을 받고 있다. 한국무용의 색채가 모던한 춤에 오묘하게 들어간 ‘더 원’에 이어 ‘화이트’와 ‘블랙’ 버전으로 섬세함이 벼려지며 수십 차례 무대에 올랐다.

최근 세종문화회관에서 만난 한국 무용가 이정윤은 “‘더 원’에 대해 우려의 목소리가 많았어요. 당시 분위기에서는 앞서 가는 작품으로 보일 수도 있었거든요. 예술 영역에서 뭔가 다름에서 이야기하고 싶었다”고 말했다.

이후 다양한 무대에서 짝을 이룬 두 사람은 올해 광주시립발레단 ‘봄의 제전 G.’에서 연출가(이정윤)와 무용수(김주원)로 호흡을 다시 맞췄다.

27~28일 세종대극장에서는 세종문화회관 서울시무용단의 정기공연이자 한국무용의 대부인 국수로의 춤극 ‘신시(神市)’에서 ‘환웅’과 ‘웅녀’를 연기한다.

환웅과 웅녀의 사랑뿐 아니라 이념과 종교, 인종과 지역, 성별과 계급 등 극한 대립과 갈등 속에서 ‘상생(相生)’을 이야기한다. 이미 다른 장르의 춤으로 무용계 상생을 구축해온 이정윤과 김주원의 호흡이 빛날 수밖에 없다.

김주원은 “항상 열려 있는 마음을 가지고 있어요. 근데 웅녀는 처음 연기하는 것이고, (추상적인) 단군 신화 이미지가 즉각적으로 다가와 어렵더라”고 말했다.

게다가 한국 춤을 기반으로 한 춤극이다. 앞서 국수호의 춤극 ‘사도세자’에서 ‘혜경궁 홍씨’를 연기했고, 국립발레단 수석무용수로 활동했을 당시 국수호가 연출한 창작발레 ‘왕자호동’에 출연한 바 있는 김주원은 “정통 한국 무용은 오랜만에 하는 부분이라 새로워요. 한국적인 호흡을 공부하고 있죠”라고 전했다.

‘신시’는 60명의 무용수와 20명의 뮤지컬 배우가 등장하는 대규모 작품이다. 특히 앞쪽 오케스트라 피트부터 뒤쪽 후면(Rear)무대까지 40m를 무대로 사용, 국내 프로시니엄 무대 중 가장 깊은 무대를 만날 수 있다. 이 무대 전체를 활용하는 스펙터클한 축제 장면, 전쟁을 표현한 역동적인 군무, 농염한 사랑무 등이 볼거리다.

하늘의 태양이 한가운데 도착했을 때, 시원의 신비를 간직한 오신상(五神像) 뒤로 천족 무리가 짙은 운무를 뚫고 강림하는 등 압도적인 장면의 중심에는 환웅이 있다. 판타지가 짙지만 이정윤은 “환웅이 기초를 다지고, 기둥을 세우는 역이라 든든한 버팀목의 느낌이 되도록 그릴 예정”이라고 말했다.

김주원은 웅녀 캐릭터 속에 내포된 정서를 기다림과 간절함으로 해석했다. “인간이 탄생하는 과정에서 느낄 수 있는 감정의 순수함, 모성애를 표현하려고 노력하고 있어요. 특히 기다림과 간절함은 지금은 잊혀가고 있는 것들이죠.”

두 사람은 10년 동안 함께 또는 따로 예술가로서 걸어온 길의 접점이 ‘신시’에서 잘 묻어날 것으로 기대했다. 무엇보다 서로에 대한 믿음 때문이다.

“이번에 함께 연습하면서 정윤 씨는 정말 훌륭한 예술가구나라는 생각을 했어요. 아울러 함께 호흡을 맞추면서 ‘진정한 크로스 오버’라는 생각도 들죠. 제 몸에는 발레가 녹아있고 정윤 씨에게는 한국 전통 무용이 녹아 있어 융합이 되면 새로운 걸 보여드릴 수 있을 것 같아요.”(김주원)

“주원 씨는 어떤 무대든 호흡이 좋아요. 고전미도 갖추고 있어, 한국 무용의 호흡에도 무리가 없어요.”(이정윤)

김주원과 이정윤은 명실상부 한국 무용계를 대표하는 스타들이다.

김주원은 ‘무용계의 아카데미상’으로 통하는 ‘러시아 브누아 드 라 당스’ 최고 여성무용수상을 차지했다. 현재 성신여자대학교 교수다.

이정윤은 KDT예술감독으로서 다양한 실험을 하고 있다. 무엇보다 두 사람은 한국을 대표하는 두 무용단인 국립발레단과 국립무용단 수석무용수를 거쳤다. 특히 다양한 기관과 협업 또는 솔로 무대를 병행하며 균형감을 보여주고 있다.

김주원은 균형감은 꾸준함에서 나온다고 여겼다. “발레단 안에서나 발레단 바깥에 있을 때나 몸을 움직이고 푸는 패턴을 같아요. 중요한 건 어디에 있든 게을러지지 않도록 노력하는 거죠.”

이정윤은 “컴퍼니와 단체의 주역 무용수는 끊임 없이 공부를 해야 해요. 한 곳에만 있다 보면 정체될 수 있는데 다른 장르와 어떻게 소통하는지 계속 촉수를 세울 필요가 있다”고 말했다. “타장르와의 교류는 위태한 작업들이이에요. 대중과 소통하기위해 몸 짓을 바꿔 보고 연구하죠. 결국, 과감한 시도가 무용수를 성장하게 한다는 걸 온 몸으로 깨치고 있어요.”