입력 : 2024.10.14 17:14

박서보 예술상 한 달 만에 폐지

마약사범 작품 전시 강행

제15회 광주비엔날레는 지난 9월 7일 개막 후 대략 한 달 동안 15만 명 이상의 관람객이 다녀가며 문화예술을 향유하는 장으로 각광받았다. 이번 행사는 ‘판소리, 모두의 울림’이라는 이름으로 30여 개국 72명 작가가 참여했으며 광주 전역을 문화예술 현장으로 재구성해 볼거리를 제공했다.

그러나 지난해, 처음으로 제정했던 박서보 예술상이 반대 여론에 부딪혀 폐지되며 논란을 야기한 바 있다. 또한 미술계 안팎으로도 상에 대한 논란이 증폭되며 정작 비엔날레 자체보다도 예술상이 더 이름값을 하는 ‘주객전도’ 모양새로 변질돼 간 끝에, 박서보 예술상은 모두 상처만 입은 채 한 달 만에 막을 내린 촌극으로 남게 됐다.

열다섯 번의 행사를 개최하면서 명실상부 국내를 대표하는 비엔날레로 거듭났지만 잡음이 끊이지 않는 모양새다. 올해 열린 15회에서는 마약사범으로 알려진 국내 작가의 작품이 설치돼 논란이 일었다. 이 작가는 지난해 1월 미국 여행 중 마약류 대마를 흡연한 혐의로 기소됐고, 이달 초 1심에서 징역 8개월에 집행유예 2년을 선고받았다. 게다가 광주비엔날레재단은 이 작가에게 커미션의 일환으로 1000만 원을 지급했다. 이 또한 개막 후 대중에게 알려지지 않다가 언론을 통해 세상에 공개된 정보다.

이러한 사실을 통해 ‘예술작품을 작가와 분리할 수 있을까?’라는 질문에 대해 생각해 볼 수 있다. 현장을 찾은 관람객의 반응 또한 다양했다. “어린아이를 포함해 많은 사람이 오가는 전시장에 유죄 판결을 받은 작가의 작품을 전시하는 것은 부적절하다”, “불법을 저질러도 능력만 있으면 된다는 인식이 확산될 수 있다”라는 우려도 있었으나 “작가가 문제를 일으켜도 작품 자체의 예술성이 훼손되는 것은 아니다”라며 작품 자체의 개별적인 순수성을 고려한 의견도 있었다.

아쉬운 것은 광주비엔날레 측의 대응이다. 개막식을 하루 앞둔 9월 5일, 이미 범죄 사실을 알았고 따라서 긴급하게 첫 번째 이사회를 열었으나 ‘전시에서 제외될 만큼 범행이 무겁지 않다’고 판단하고 별다른 조치를 취하지 않은 채 다음 날 개막했다. 이 과정에서 니콜라 부리오(Nicolas Bourriaud) 광주비엔날레 예술감독이 해당 작품의 필요성을 어필한 것으로 전해졌다. 그렇다면 광주비엔날레는 공시자료 등을 통해 이사회 결과를 관람객에게 공지하고, 예술 작품과 작가가 저지른 범죄에 대한 상관관계를 저마다 생각해 볼 수 있는 계기를 마련했어야 했다. 그러나 전시를 그대로 이어가기로 했다는 결정만 있을 뿐, 다른 공지나 보도자료 없이 강행해 관람객은 작품에 얽힌 배경을 모른 체 관람할 수 밖에 없었다. 관람객이 저마다 작가의 배경이 작품에 미치는 영향을 고려하며 전시를 관람한다면 보다 입체적인 전시 경험이 가능했기 때문에 아쉬움이 남는다. 작가의 범죄와 예술작품에 대한 연관성을 관람객들이 스스로 생각해 볼 기회가 없었다.

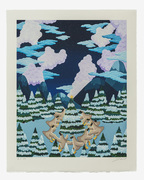

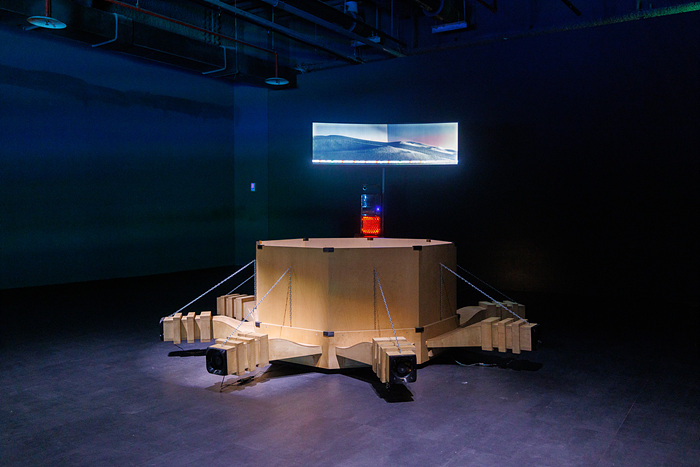

특히 이번 15회 광주비엔날레는 역대 최대인 세금 151억원이 투입됐다. 30개국 작가 72명의 작품이 출품되며 더욱 커진 규모를 자랑했다. 예술감독 니콜라 부리오는 ‘판’과 ‘소리’의 내러티브를 통해 우리가 살아가는 공간에 대한 문제를 탐구했다. 그는 미술적 실천에서 타자 문제를 중심에 두고 이론화한 ‘관계 미학’이란 개념을 정립한 것으로 유명하다. 그는 이번 전시에서 한국 고유 음악인 ‘판소리’를 중심에 배치하며 소리꾼과 관객, 마당이 어우러지는 공간을 세밀하게 들여다보고, 그 안에 담긴 인류와 존재의 소리를 탐구했다.

섹션은 크게 3개로 나눠졌다. 제1, 2 전시실 ‘부딪침 소리’에서는 피드백 효과를 다룬 곳으로, 에메카 오그보(Emeka Ogboh), 피터 부겐후트(Peter Buggenhout) 등의 작가가 작품을 선보였다. 제 3 전시실 ‘겹침 소리’에서는 여러 초점을 가진 다층적 세계관에 주목하는 작가의 작업이 전시됐다. 필립 자흐(Phillip Zach), 맥스 후퍼 슈나이더(Max Hooper Schneider) 등의 작가가 자신의 세계관을 보여주는 작품을 내보였다. 제4, 5 전시실 ‘처음 소리’에서는 비앙카 봉디(Bianca Bondi), 도미니크 놀스(Dominique Knowles) 등의 작품이 내걸리며 비인간적 세계와 이산화탄소, 최루탄 가스, 환경호르몬, 비말, 바이러스가 역사의 주체가 되는 분자와 우주를 표현했다. 광주 전역에서 세계의 동시대 미술을 경험할 수 있다. 기간은 12월 1일까지.