입력 : 2023.10.13 17:56

제12회 서울미디어시티비엔날레

동시대의 네트워크, 이야기, 이동과 언어의 지도

서울시립미술관 외 5개 전시장에서 11월 19일까지 열려

몸이 절로 들썩이는 음악 소리에 이끌려 들어간 방 안을 신나는 음악과 함께 따뜻한 빛이 가득 메웠다. 서울시립미술관 서소문본관에 내걸린 싱가포르 출신 작가 켄트 찬(Kent Chan)의 작품 ‘온난 전선(Warm Fronts)’(2021)이다. 과거와 현재를 교차하는 허구의 열대 이야기로 엮인 비디오와 플렉시글라스 포스터로 구성된 이 작품은 동안 서구 시각 문화에서 나타난 열대성의 역사적이고 현대적인 미학이 어떻게 오늘날의 기후와 지리를 넘어 미래의 열대현실로 활성화될 수 있을지를 보여준다.

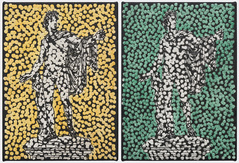

이처럼 서구중심주의 인식론과 세계관 밖에 존재하는 네트워크와 움직임에 주목하는 제12회 서울미디어시티비엔날레가 서울시립미술관 등 서울 지역 전시장에서 펼쳐지고 있다. 이번 비엔날레는 ‘이것 역시 지도(THIS TOO, IS A MAP)’라는 주제 아래, 역사와 지식을 매핑하는 전 세계의 예술가 40명(팀)의 작품 61점을 통해 다공적이고 다층적인 지도 그리기를 내보인다. 가변적인 개념과 코드화된 재현은 탈서구중심주의 지도가 어떤 모습일지에 관한 상상을 자극하며, 조정의 미학을 탐구한다.

그중에서도 서울시립미술관 서소문본관은 가장 많은 출품작이 내걸림으로써 이번 비엔날레의 주제 의식을 뚜렷하게 드러내는 베이스캠프와도 같다. 먼저, 본관 건물에 들어서기 전 마당에 설치된 이끼바위쿠르르의 작품 ‘땅탑(Earth Monument)’(2023)이 관람객을 맞이한다. 부동산의 ‘평’ 단위를 활용해 만들어진 여러 형태의 탑들은 무연의 공동체가 오랜 시간 흙을 두드리고 밟아 만드는 과정을 통해 보이지 않는 연결의 공동체와 그것의 임시성을 드러내는데, 흙을 빚어 세운 기념비들이 미술관 뜰에 세 개의 군을 이루고 선 모습은 작은 마을이나 신도시를 연상하기도, 흙으로 된 단순한 형태의 조형물이 예상치 못한 일상 환경과 만나 긴장감을 자아내기도 한다.

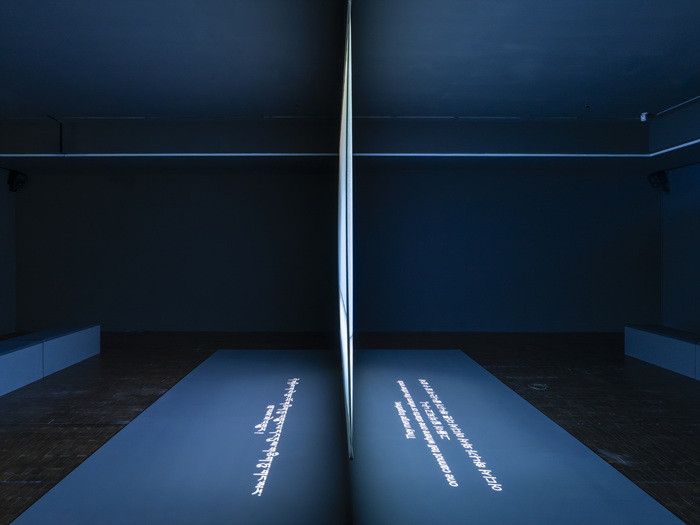

미술관 1층 로비에는 토크와세 다이슨(Torkwase Dyson)의 거대한 설치작 ‘나는 그 거리에 소속된다 3,(힘의 곱셈)’(2023)이 자리하고 있다. 작가와 안무가 권령은이 지난 수 개월간 여러 차례의 미팅과 대화를 통해 교류한 결과로 완성된 것으로, 이와 같은 프리 프로덕션의 과정으로부터 미국과 한국의 해방 전략의 역사적 공통점을 발견하고 그것의 시각 표현을 개발하는 계기가 됐다고.

비엔날레가 제작 지원한 아구스티나 우드게이트(Agustina Woodgate)의 ‘신세계 지도(The Times Atlas of the World)’(2023)는 550쪽 분량의 지도책에 재현된 국가, 국경, 정치적 지표, 주요 랜드마크를 지워서 흐릿하게 처리한 기존 작품 ‘세계 지도(The Times Atlas of the World)’(2012)을 재구성한 신작이다. 지도책을 자동으로 넘겨주고 실시간으로 스캐닝하는 기계 장치, 스캔한 이미지 파일을 신경망 학습의 조합으로 재구성한 새로운 세계 지도의 이미지가 전시장에서 실시간으로 보여지며 흥미를 더한다.

전현선의 거대한 패널 회화 ‘이 선을 넘어도 돼’(2021)도 눈길을 끈다. 파노라마로 펼쳐진 캔버스는 대칭적 시점을 따라 여러 형태의 도형이나 일상의 오브제로 이뤄진 분절된 풍경으로 채워진다. 기하학적 녹색과 반복적인 갈색 형상의 여러 캔버스가 모여 하나의 대형 이미지를 구성하면서도 각각의 패널 속 여러 형상들은 서로 겹쳐지거나 묘하게 어긋나기도 한다. 이와 같은 작가 고유의 시각적 구현 방식은 풍경에 관한 오래된 회화와 과학사를 배경에 두고 그림과 지도의 개념을 새롭게 조합해 영토를 시공간에 고정된 합리성의 영역 밖에서 살아 움직이는 유기체로 해석하고자 한다.

2층에서는 지도에 나타나는 이미지의 재현과 실제 간의 간극을 살펴보고 인간의 주관적인 소통 방식에 뿌리를 둔 새로운 지도 만들기로서 작품들을 소개한다. 그중에서도 전시장 한 공간 전면을 활용한 설치 작업이 발길을 사로잡는다. 기하학과 격자를 주요 매체로 사용했던 전설적인 미국 작가 찬나 호르비츠(Channa Horwitz)의 ‘오렌지 그리드(Orange Grid)’(2021~2023)는 전시 공간의 바닥과 벽을 뒤덮은 오렌지색 격자와 여러 개의 검은색 육면체로 구성된 이 작품은 기하학이라는 엄정하고 합리적인 공간과 겉으로 보기에 고정된 조건을 바꾸기 위해 개입하는 인간의 마찰 간에 생겨나는 개념적 간극을 탐구한다. 전시 공간의 바닥과 벽을 뒤덮은 격자무늬 안에는 검은색 정육면체가 여러 개 놓여 있고, 관객은 이것을 직접 움직여서 다각형으로 재구성하며 작가가 만든 시공간의 조건을 새롭게 형성할 수 있다.

3층 전시장은 국경을 넘는 신체들의 이동과 기억을 나열하거나 혹은 어떤 존재를 출생지나 원천적 문화와 연결하는 것 이상으로 훨씬 더 복합적인 디아스포라의 양태를 질문하는 작품들로 채워진다. 그중에서도 왕보의 ‘인테리어 분수(Fountain of Interiors)’(2022~2023)가 눈에 띈다. 눈부신 LED 조명으로 꾸며져 분수 형상을 하고 있는 이 작품은 1970년대 한국의 산업화를 이끌었던 조명과 실내장식 산업의 서사를 반추한다. 인공적이고 산업화된 풍경 속에 감춰진 현대와 도시 삶의 아이러니와 물리적 공간으로 규정되는 문화 정체성을 되돌아보는 듯하다.

전시장 밖 통로 벽에는 최태윤의 벽화 ‘반송’(2023)이 자리하고 있다. 이 작품은 남반구에서 채굴돼 전자제품 생산에 투입되는 희토류의 식민주의적 이동 경로의 지도와 같다. 전자제품이 주로 북반구 선진국 시장을 위해 생산되지만, 반면 전자 폐기물은 대개의 경우 남반구로 반송되어 폐기되는데, 결과적으로 따라오는 토지와 신체의 착취는 다양한 생태와 생명을 위협하며, 변함없이 작동되는 현대 세계의 질서와 식민주의 구조의 잔해를 드러낸다는 문제의식을 제기한다.

동시대의 여러 이동과 움직임을 인식하고 이해할 수 있는 ‘지도’를 한눈에 조망할 수 있는 이번 비엔날레는 11월 19일까지 계속된다. 무료.