입력 : 2023.06.08 18:45

국립현대미술관·구겐하임미술관 공동 기획

‘한국 실험미술 1960-70년대’展

7월 16일까지 국립현대미술관 서울

“전위예술에의 강한 의식을 전제로 비전 빈곤의 한국 화단에 새로운 조형 질서를 모색, 창조하여 한국 미술문화 발전에 기여한다.”(AG 선언, 1969)

1960~70년대 한국 사회는 격동의 시기를 관통하고 있었다. 남북 분단의 이념 대립과 개발독재 정권의 압축적 근대화와 산업화로 인한 급속한 사회 변동을 맞이하고 있었다면, 국제 사회는 6.8혁명, 반전 평화운동, 페미니즘, 제3세계 문제 등으로 뜨거운 인식의 전환기를 직면했을 때다. 한국 실험미술은 이러한 사회적 분위기 속에 태동했다.

이 당시 청년 작가들은 반(反)미학과 탈 매체를 앞세워, 보수화된 기성세대의 형식주의에 반발하며 한국 실험미술 시대를 열었다. 이들에게 전위 예술은 단순히 미술에만 국한되지 않고, 당시 사회에 대한 반항과 전복을 의미하기도 했다. 이러한 움직임은 개인은 물론 그룹으로 지어 더욱 확장돼 갔으며, 회화 등 전통 매체를 벗어나 해프닝, 입체 미술, 비디오 등 다양한 매체로써 실현됐다. 당시로는 듣도 보도 못한 기괴한 것을 들고나왔다고 해 경찰서에 연행되거나 간첩으로 몰리는 등의 고초를 겪는 웃픈 상황이 벌어지기도 했다.

이때의 실험미술을 선도하던 미술가들은 김구림, 이건용, 하종현, 이강소, 최명영, 서승원, 최병소 등 오늘날 한국 미술사에 주요한 영향력을 끼친 작가들이다. 대가들이 오늘에 이르기 전, 새로움을 향한 열망으로 실험적 시도를 모색했던 청년 시절의 작품을 볼 수 있는 자리가 마련됐다.

근대화, 산업화의 국가 재건 시대에 청년 작가 중심의 전위적 실험미술을 다룬 ‘한국 실험미술 1960-70년대’전이 7월 16일까지 국립현대미술관 서울에서 개최한다. 국립현대미술관과 미국 뉴욕 구겐하임미술관이 공동으로 기획하고 주최하는 이번 전시는 2018년부터 시작된 양 기관의 국제적 협력과 공동 연구가 실현된 결과물로, 서울 전시 종료 후, 9월 1일 뉴욕 구겐하임미술관에서, 내년 2월 11일부터는 LA 해머미술관으로 순회할 예정이다.

‘한국 실험미술 1960-70년대’전(展)은 다양한 실험을 통해 당대 한국미술의 면모를 새롭게 했을 뿐만 아니라, 세계 미술계의 일원으로 그 실천의 영역을 확장했던 한국의 실험미술 역사를 조망하는 자리다. 특히 구겐하임미술관과의 공동 기획 형태로 진행돼, 한국 실험미술의 대표 작가와 작품, 자료를 해외에 소개하는 데 큰 의의를 지닌다.

전시는 6개 섹션으로 나눠 구성됐다. 첫째, ‘청년의 선언과 시대 전환’에서는 1960년대 후반에 시작된 전위적 실험미술의 양상들을 소개한다. ‘오리진’, ‘무동인’, ‘신전동인’ 등의 신진 예술인그룹의 활동과 이들이 연합해 개최한 ‘청년작가연립전’(1967)을 통해 국전(國展)과 기성 미술계를 비판하고 반미술과 탈매체를 주창한 청년예술가들의 주요 작품과 해프닝 관련 자료를 전시한다. 서승원의 ‘동시성 67-1’(1967), 정강자의 ‘키스미’(1967), 강국진의 ‘시각 Ⅰ,Ⅱ’(1968) 등이 소개된다.

둘째, ‘도심 속, 1/24초의 의미’에서는 급격한 도시화 속에서 여러 분야의 예술가들이 함께 시행한 실험적인 시도들을 조명한다. 실험미술의 선두에서 활동했던 김구림의 실험영화 ‘1/24초의 의미’(1969)를 상영하고, 또 김구림이 당시 국립현대미술관을 감쌌던 ‘현상에서 흔적으로’(1969)를 재해석해 새롭게 제작한 드로잉 ‘구겐하임을 위한 현상에서 흔적으로’(2021)가 최초 공개된다. 미술, 영화, 패션, 연극, 무용, 종교, 문학을 넘나드는 실험적 작업을 시도한 ‘제4집단’이 도심에서 펼쳤던 ‘기성문화예술의 장례식’(1970.8.15.) 등의 해프닝도 자료로 소개한다.

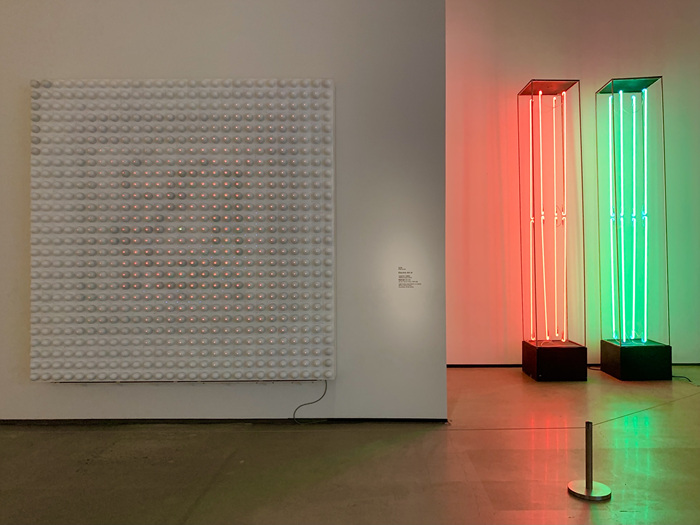

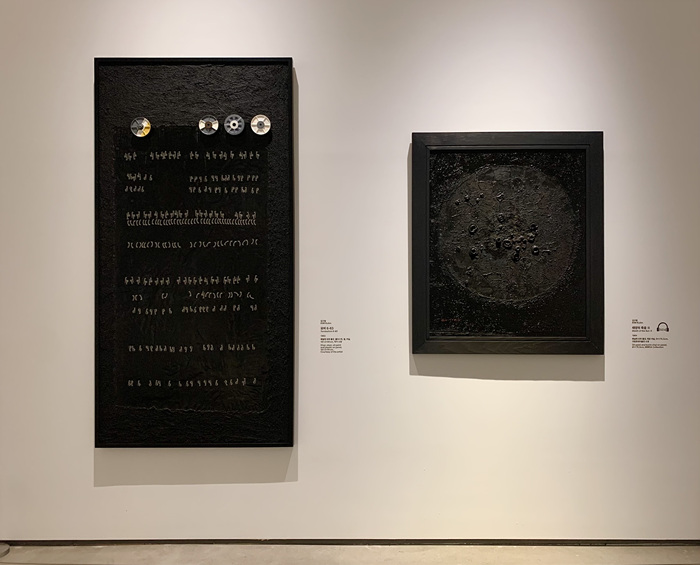

셋째, ‘전위의 깃발아래 – AG(한국아방가르드 협회)’에서는 1970년대 초 실험미술 그룹과 개인들의 주요 활동을 소개한다. 본격적인 아방가르드의 주체로 자리 잡은 한국아방가르드 협회의 청년 작가들은 이론지 ‘AG’를 발간하고, 산업화된 ‘도시 환경과 문명’을 주제로 반미학의 일상성과 탈매체적 다양성을 추구해 작품세계를 확장적으로 선보였다. 특히 판화를 실험의 매체로 삼아 AG 디자인 정체성을 작품화하는 장르 융합적 면모도 보여줬다는 평가를 받는다. 하종현의 ‘작품 73-13’(1973), 송번수의 ‘AG전 포스터’(1971) 등이 내걸린다.

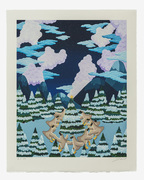

다음 섹션 ‘“거꾸로” 전통’에서는 한국의 전위미술과 전통의 특수한 관계를 다룬다. 통상 전위미술이 전통의 부정을 추구하는 것과 달리, 한국은 전통예술의 재발견을 통해 거꾸로 그 돌파구를 마련했다. 전통의 재발견을 통한 전위적 실험미술의 행보는 한국미술의 탈서구화와 전통과 현대의 긍정적 계승으로 이어졌다. 아부다비 구겐하임미술관 소장품인 이승택의 ‘무제(새싹)’(1963/2018)와 ‘무제(낫)’(1969)등을 선보인다.

다섯째, ‘‘나’와 논리의 세계: ST’에서는 작가 스스로 작품에 대한 논리와 이론의 토대를 정립하며, 한국미술에 개념적 설치미술과 이벤트를 맥락화한 전위미술단체‘ST(Space&Time)’학회(1971-1981)의 활동상을 소개한다. 이들은 예술개념의 문제를 분석·철학적으로 접근해 매체의 본질을 언어에서 찾고자 했으며 동서양 이론을 통합적으로 연구하고 사진, 사물, 행위, 이벤트 등 다양한 양식으로 표현했다. 이건용의 ‘신체항’(2023), ‘손의 논리’(1975), ‘신체 드로잉 76-1 78-1’(1978) 등이 소개된다.

마지막 섹션인 ‘청년과 지구;촌 비엔날레’에서는 당시 청년 작가들의 돌파구가 됐던 해외 비엔날레와 AG의 ‘서울비엔날레’(1974), ‘대구현대미술제’(1974-1979)를 상호 교차해 한국 실험미술의 국제적 면모를 보여준다. 심문섭의 ‘현전’(1974-1975), 박현기의 ‘무제(TV돌탑)’(1982), 이강소의 ‘무제 75031’(1975) 등 당시 작품들이 내걸린다.

전시 기간 중 실험미술사의 대표적인 퍼포먼스인 김구림의 ‘생성에서 소멸로’(6.14.), 성능경의 ‘신문읽기’(6.21.), 이건용의 ‘달팽이 걸음’(6.28.) 등의 재현 작업이 순차적으로 열린다. 입장료 2000원.