입력 : 2023.04.19 16:40

[본전시 리뷰]

‘물처럼 부드럽고 여리게’ 주제 아래 작가 79인 참여

다원적, 다층적 작품들 통해 동시대 어젠다 제시

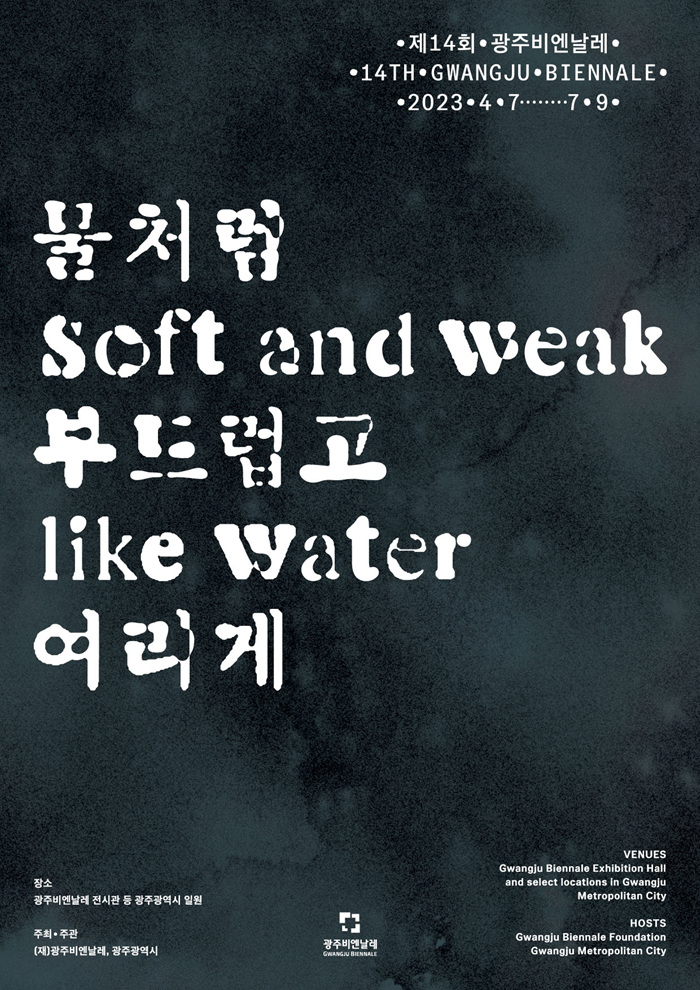

물, 그것은 아무리 비좁은 틈에라도 시간에 걸쳐 흠뻑 스며들 만큼 유연하며, 거센 불길도 뒤덮어 잠재울 만큼 강하다. 그저 부드럽고 여린 것 같으나 그 본질은 강건하며 힘차다. 제14회 광주비엔날레가 ‘물처럼 부드럽고 여리게(soft and weak like water)’란 주제 아래 7월 9일까지 광주 전역에서 펼쳐진다.

이번 광주비엔날레의 예술감독을 맡은 이숙경 테이트모던(Tate Modern) 국제미술 수석 큐레이터는 도가(道家)의 근본 사상을 담은 ‘도덕경’ 78장 ‘유약어수(柔弱於水)’에서 차용해 온 이번 명제를 통해 전환과 회복의 가능성을 가진 물을 하나의 은유이자 원동력, 혹은 방법론으로 삼고, 이를 통해 우리가 사는 지구를 저항과 공존, 연대와 돌봄의 장소로 상상해 볼 것을 제안한다. 이질성과 모순을 수용하는 물의 속성에 주목함으로써 개인과 집단에 깊이 침투할 뿐만 아니라 우리가 직면한 복잡한 현실에 나름의 방향성과 대안을 제시하는 예술의 가치를 탐구하고자 한다. 이숙경 예술감독은 “비엔날레는 동시대를 반영하는 것이 가장 중요하다. 나는 이주자 큐레이터라는 나의 개인적 경험과 정체성을 바탕으로, 전시를 솔직하게 풀어내고자 했다”라고 설명했다.

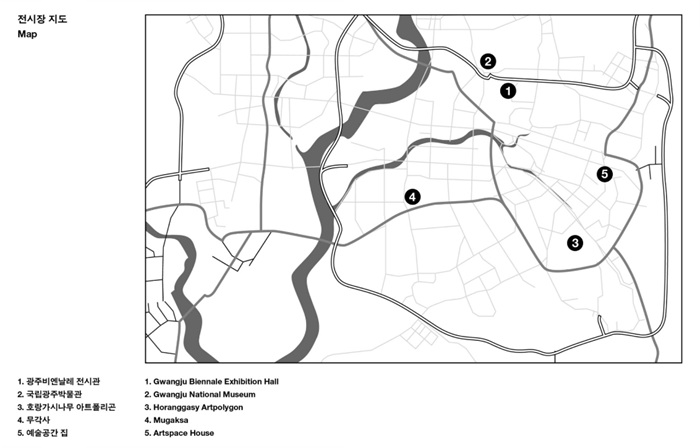

그중에서도 비엔날레에서의 본전시란 비엔날레의 어젠다와 주제의식을 노골적이고도 집중적으로 보여주는 중추적인 역할을 하는 자리다. 이번 본전시는 광주비엔날레전시관을 비롯해 국립광주박물관, 무각사, 예술공간 집, 호랑가시나무 아트폴리곤 등 다섯 곳의 베뉴에서 개최되며, 서로 다른 세대와 문화적 배경, 지역을 바탕으로 하는 세계 각국의 작가 79명의 다채로운 작품이 내걸린다. 원로, 신진, 여성, 원주민 출신 등 다종다양한 스펙트럼의 이들 작가는 다층적이면서 평등한 시선을 바탕으로 동시대 사회현상과 인류의 미래를 예술로써 승화해 담론을 제시하는 작품을 선보인다. 물이 지닌 힘과 가능성이 은유적이고 또 서정적으로 전시장 곳곳에 배어드는 듯하다.

먼저, 광주비엔날레전시관에 들어서자마자 흙냄새가 풍기는데, 남아프리카공화국 출신의 작가 불레베즈웨 시와니(Buhlebezwe Siwani)의 인간과 자연의 관계를 탐구하는 장소 특정적 설치 작업 ‘바침(An Offering)’이다. 흙과 잔디를 깔아 제1전시장 전체를 하나의 생태 현장을 꾸려 생명력 넘치는 작업으로 구현, 비엔날레로 들어서는 이들의 마음을 설레게 한다. 이는 지난해 열린 제59회 베니스 비엔날레의 본전시 끄트머리에 설치됐던, 풀숲을 연출한 프레셔스 요코요몬의 작품을 언뜻 떠오르게 한다. 이를 지나 안으로 더 걸어 들어가면 전시장 한가운데에서 실제 넘실대는 물을 활용한 영상 설치작 ‘영혼 강림(The Spirits Descend)’을 마주할 수 있다.

시와니는 조상들의 의례, 기독교와 아프리카 정신성 등을 주제로 삼은 작업에 몰두해 왔다. 특히, 우리 몸과 정신이 어떻게 물과 땅에 결부되며 이로부터 우리가 어떻게 탄생하고 길러지는지를 깨닫는 데 관심이 있다. 시와니의 작품이 본전시장의 초입에 위치하고 큰 공간을 할애한 데에는 해당 작품이 비엔날레의 주제를 그만큼 잘 나타내고 있기 때문이다. 시와니의 작품을 비롯해 이렇듯 다원적 작품들이 내걸리는 비엔날레는 보는 이로 하여금 직접 감각하게 하고 사유하게 한다는 점에서 일반 전시나 아트페어와는 구별되며 아트러버의 관심과 기대감을 높이는 이유이기도 하다.

제2전시실은 ‘은은한 광륜(Luminous Halo)’이란 주제로 16명의 작가가 모였다. 이 전시장에는 이번에 첫 회를 맞이한 ‘광주비엔날레 박서보 예술상’의 수상자 엄정순의 작품이 있다. 수상작 ‘코없는 코끼리’(2023)는 이름 그대로 코가 없는 코끼리 형상을 하고 있는, 관객이 직접 만지며 감상하는 작품이다. 작가는 지금까지 역사와 우화 속의 코끼리는 기존의 전형성, 정상성 또는 익숙함에 반하는 낯섦과 결핍의 메타포로 존재해 왔다는 점에 주목해, 시각장애 학생들이 청각과 촉각, 후각으로 느낀 코끼리를 표현한 조형물을 재해석하고 실제 코끼리의 크기로 대형화했다. 기형과 원형 사이를 넘나드는 형태를 통해 세상을 인지하는 다양한 방식에 대해 생각해 봄과 동시에 기존의 전형성에 가려지거나 배제됐던 존재를 드러내며 결핍을 바라보는 작가의 관점을 보여준다.

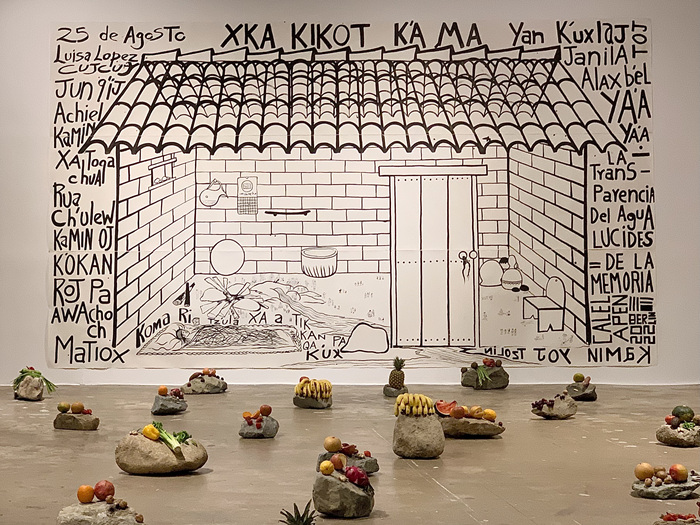

‘조상의 목소리(Ancestral Voices)’란 이름을 달고 제3전시실에서는 과일을 한 상 차려 놓은 흥미로운 설치 작품이 눈길을 끈다. 에드가 칼렐(Edgar Calel)은 과테말레 지역 선주민인 카치켈 부족의 일원으로서 경험한 자신의 삶을 토대로 해당 작품을 제작했다. 돌 위에 실제 과일과 채소를 올려놓고 선조에게 바치는 작업 ‘고대 지식 형태의 메아리’(2023)은 우리의 차례나 제사를 떠올리게 한다.

아울러, 관객이 직접 참여할 수 있는 작품도 있다. 이건용의 ‘바디스케이프(Bodyscape)’ 연작을 참여형 작품으로 변주해, 보는 것에 그치지 않고 관람객은 직접 크레용을 들고 이건용으로 분해 곡선 등을 그려볼 수 있다. 그 옆에는 김구림의 선구적인 퍼포먼스인 ‘바디 페인팅’(1976)를 기록한 사진이 붙어있는데, 사진 속과 같이 관객은 자신의 신체에 장신적 문양을 그려보는 등 자신만의 퍼포먼스를 시도해 볼 수 있다. 이외에도 노에 마르티네스(Noé Martínez)의 가운데 매달린 ‘송이 3(Bunch 3)’ 작품과 열한 개의 도예 조각으로 구성된 설치 작품도 눈여겨봄 직하다. 16세기 유럽인들에 의해 노예로 팔려 간 와스테크 선조들의 역사를 환기시키는 일련의 조각 작품들을 통해 멕시코 사람들이 겪었던 집단적 트라우마를 조명하고, 서구적 세계관이 형성한 역사를 바라보는 대안적 해석을 제시한다.

제4전시실에서는 ‘일시적 주권(Transient Sovereignty)’을 주제로 호주 중앙 사막 지역 이완차 아트센터 소속의 존경 받는 여성 원로이자 아티스트, 전통 치료사인 베티 머플러(Betty Muffler)의 대형 회화 ‘나라를 치유하다(Healing Country)’가 치유와 돌봄의 메시지를 전달한다. 비엔날레전시관의 마지막 전시실은 ‘행성의 시간들(Planetary Times)’을 테마로, 주디 왓슨(Judy Watson)의 인디고 물감 등의 재료를 활용한 ‘죽은 나무가 있는 버룸 강(burrum river with dead tree)’ 등 회화 연작, 아벨 로드리게즈(Abel Rodríguez)의 아마존 우림을 기록한 세밀한 드로잉 작업 ‘풍요와 삶의 나무(The tree of life and abundance)’ 등으로 꾸려진다. 마치 생태학적 환경에 놓이게 하면서 회복하고 치유하는 시간과 조우할 수 있을 것이다.

비엔날레전시관 이외에도 외부 전시장으로도 비엔날레의 어젠다가 퍼져나간다. 국립광주박물관, 무각사, 호랑가시나무 아트폴리곤, 예술공간 집에서는 각 전시관 공간의 건축적, 역사적, 문화적 배경과 맥락에 상응하는 작업들이 걸렸다. 국립광주박물관으로 걸어가는 길에 통과하는 야외정원에서부터 작품을 감상할 수 있다. 소핍 핏(Sopheap Pich)의 조각 ‘춤’(2023)은 다섯 개의 알루미늄 제품을 재활용해 쇠시리와 망치질로 다듬어 배롱나무 형태로 재탄생했다. 특히 알루미늄은 작가의 고국인 캄보디아의 일상에서 흔히 사용되는 재료로서, 캄보디아 사람들의 현실을 보여주는 지표와도 같다.

더불어, 지난 비엔날레 때 고유의 공간적 특성과 분위기로 많은 사람들을 매료시켰던 호랑가시나무 아트폴리곤이 이번에도 비엔날레의 전시관으로 활용된다. 빨간 벽돌 건물의 외관에 커다랗게 나 있는 통창을 통해서도 작품을 볼 수 있는 이곳에는 비비안 수터(Vivian Suter)의 장소특정적 설치 신작을 비롯해 김영재의 영상, 정재철의 작품 등이 걸렸다. 유리를 통해 자연광이 들어오는 구조로 특히 오전에 방문해 관람하는 것을 추천한다. 호랑가시나무 아트폴리곤은 2013년 개관한 공간으로 레지던시와 전시 공간으로 꾸려져 있다. 다만 임대 계약이 올해 만료돼 다음 비엔날레에서 다시 볼 수 있을지 미정이다. 따라서 아직 이곳 호랑가시나무 아트폴리곤을 방문해 보지 않았다면 금번 비엔날레 때 살펴보길 바란다.