입력 : 2022.09.30 21:30

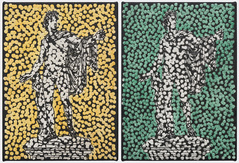

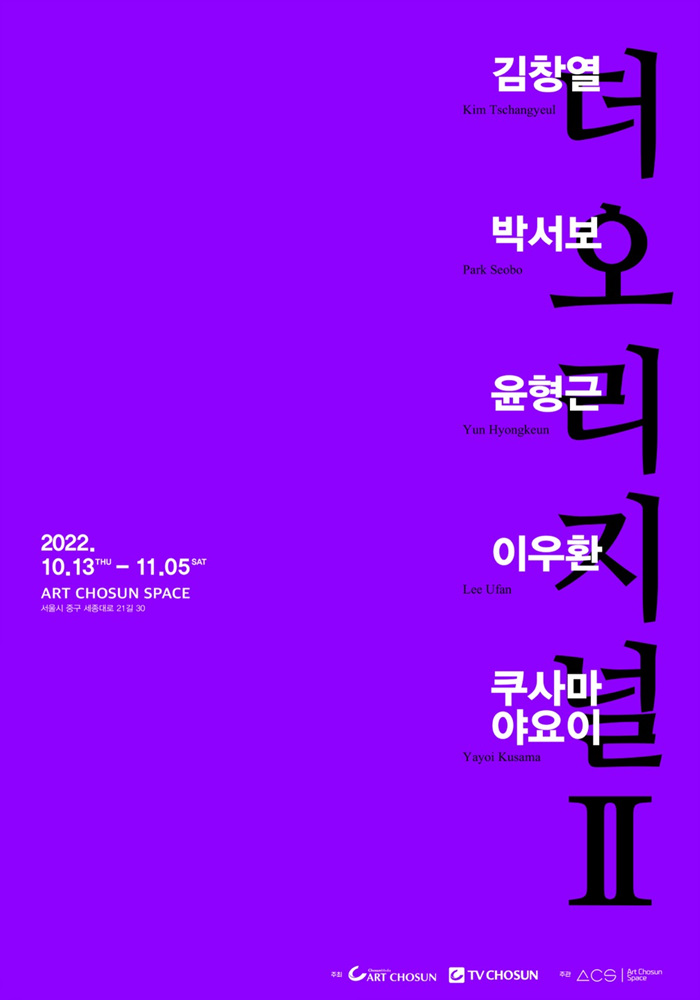

박서보·김창열·이우환·윤형근·쿠사마 야요이

현대미술 거장 5인 ‘더오리지널II’展… 10월 13일 개막

박서보 최신작 ‘세라믹 묘법’ 등 공개

11월 5일까지 아트조선스페이스

박서보. 이렇다 저렇다 할 수식이나 설명을 필요로 하지 않는, 이름 그 자체로 예술세계가 온전히 설명되는, 한국 현대미술사를 선도한 작가로, 그의 대표작 ‘묘법(描法·Écriture)’ 시리즈를 통해 서양의 추상미술과 구분되는 단색화 고유의 특성과 개성을 국제 미술계에 소개하고 한국 미술이 해외무대의 중심에 안착할 수 있도록 주요한 역할을 한 미술가다.

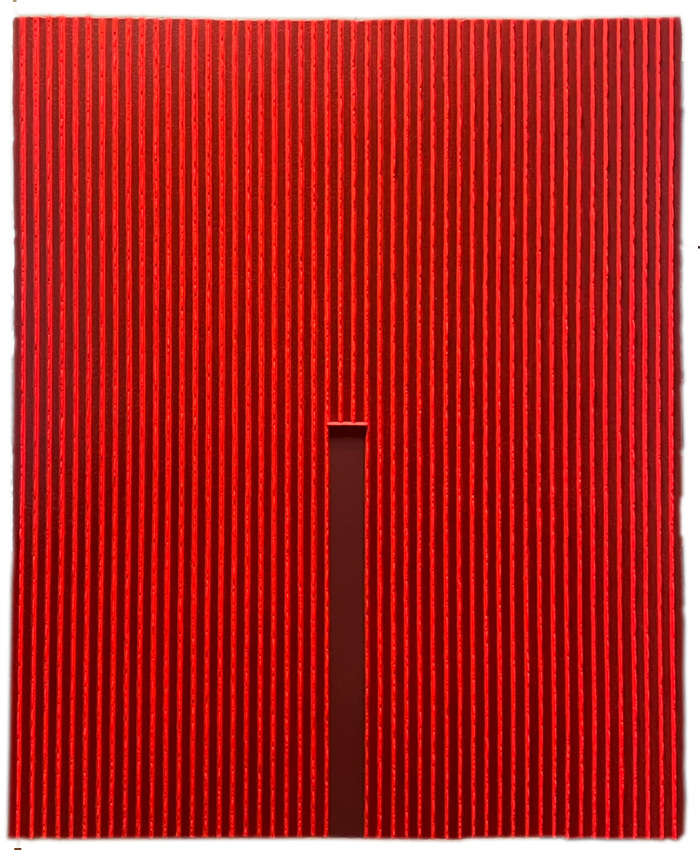

박 화백의 ‘묘법’은 말 그대로 ‘묘법(妙法)’이다. 불타오르는 단풍처럼, 때로는 수평선에 걸친 섬처럼 흡사 자연을 그대로 옮겨 화폭 위에 펼쳐놓은 것 같은 오묘하며 우미한 화면은 보는 이를 침잠의 심연으로 매혹한다. 이는 그가 늘 강조해온 ‘치유의 예술’ 개념과 그 궤를 같이하는데, 특정 메시지를 강요하는, 즉 토해내는 것이 아닌, 보는 이의 스트레스를 흡수하고 빨아들이는 이른바 ‘흡인지’로서 기능하기 때문이다. 마치 자연이 그러하듯이 말이다.

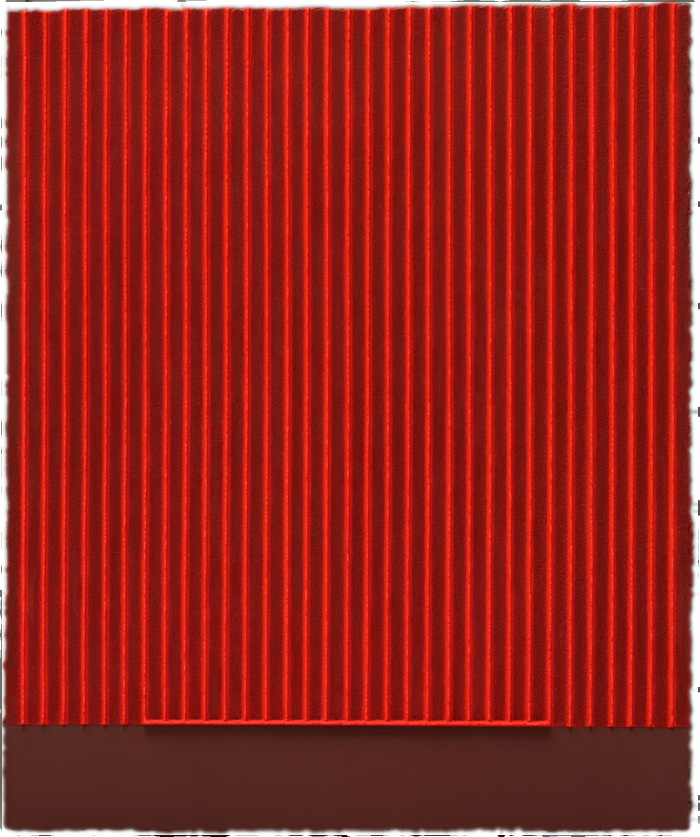

자연은 작가의 최고 인기작인 ‘컬러(후기) 묘법’이 기인한 배경이기도 하다. 그는 2000년대에 들어서며 본격적으로 색을 쓰기 시작했는데, 잘 알려진 바와 같이 새빨갛게 불타는 단풍을 보고 탄복한 경험에서 비롯됐다. 빨간색이었다가도 다시 보면 보랏빛을 띠는 경관의 신비로움과 평온함을 화면으로 옮기고 싶었던 그는 자연과의 합일이 오늘날 예술이 나아가야 할 방향임을 깨닫고 자연의 아량과 포용을 닮은 색을 구현해 현대인의 정서를 어루만져줄 수 있는 치유의 도구로 활용하고자 했다. 작가의 대표작은 공기색, 벚꽃색, 홍시색 등 그가 자연으로부터 영감받아 직접 명명한 빛깔을 지닌다. 박서보의 그림이 편안하고 보기에 아늑한 맛이 있는 이유다.

그러나 이러한 성격이 비단 컬러 묘법에만 해당되는 것은 아니다. ‘묘법’이란 이름을 단 회화가 공개된 것은 1960년대 후반으로 거슬러 올라간다. ‘초기 묘법’이라고 불리는 이 시기에 박서보의 주재료는 연필이었다. 초기 묘법 시기의 연필 작업은 당시 어린 아들의 서툰 글쓰기에서 착안했다. 연필 잡는 법조차 어설픈 어린 아들이 방안지 공책에 한글 쓰기 연습을 한답시고 작은 칸 속에 글자를 집어넣고 있었는데, 삐뚤빼뚤한 모양새가 영 마음에 들지 않는지 애써 쓴 글자를 연필로 죽죽 그어 찌그려버리더라는 것. 여기서 박서보는 ‘체념의 미학’을 발견했다고 회고한다. 행위가 목적성을 지니지 않고 비워냄으로써 수신(修身)할 수 있다는 깨달음이었다. 단색화의 정신성은 이렇게 시작됐다.

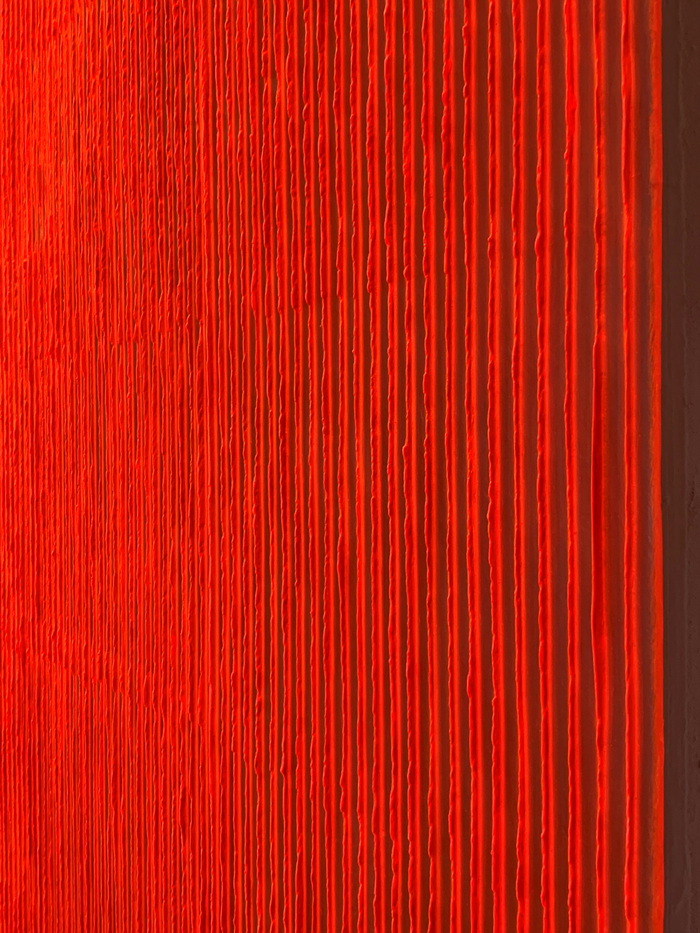

당시 연필 작업은 유백색의 캔버스 위에 연필로 수없이 사선 긋기를 반복하는 식이었는데, 이는 그리기보다는 지우기에 가까운 행위였다. 선을 거듭해 그으며 물성과 정신성 그리고 끊임없이 선긋기를 반복하는 작가의 행위가 합일에 이르게 되는 순간이었다. 즉, 스님이 쉼 없이 목탁을 두드리며 선에 도달하듯이, 화면에 끊임없는 반복성을 드러내는 것이 수행이며 이로써 자기 자신을 비워내고 나아가 보는 이의 번잡한 마음도 비워내 줄 수 있다는 것이었다.

그는 연필을 주 화구(畫具)로 즐겨 사용하다가 한지를 본격적으로 사용하기 시작한 ‘중기 묘법’ 시기부터는 연필의 흔적보다는 컬러 묘법의 그것을 연상하는 밀어내기 기법으로 탄생한 ‘골’을 화면에 도입하게 된다. 컬러 묘법의 골이 종횡의 형태라면, 이때는 연필 묘법과 같이 사선이 오가거나 갈지자형을 띠어 ‘지그재그 묘법’으로도 불린다. 형상은 달라도 박서보는 ‘묘법’이란 이름 아래 지속적으로 자신의 해방과 해체를 통해 무목적성을 실현하고자 했다. 이후 컬러 묘법으로 넘어오며 그는 자신의 흔적을 더욱더 최소화하기 위해 한지를 밀어내기를 수없이 거듭하며 화면 위에 고랑을 파고 밭을 일궜다.

단순히 단일색을 띤다고 해 단색화가 아닌, ‘수행’을 거듭하다 보면, 화면 여기저기 밀리며 물성이 만들어지고 무목적성과 반복성, 이 두 가지 요소와 어우러지며 정신성을 이룬 그 자체가 바로 단색화라고 박서보는 역설한다. 작품에서 드러나는 고랑은 애초부터 만들어지는 데 의도가 있는 것이 아니었다. 단지 선을 긋거나 종이를 밀어내는 반복적 행위를 통해 자연스레 형성된 골짜기는 그저 부수적인 결과물일 뿐, 결국 그 모든 행위는 작가 자신을 비워내고자 함이었다.

이렇듯 작가는 끊임없이 새로움을 모색하며 평생 변화해왔다. 2018년에는 돌연 색채 묘법을 더는 제작하지 않겠다고 선언했는데, 미술시장에서 가장 활발히 거래되는 인기 시리즈를 중단하는 배경을 두고 그는 2019년 본지와의 인터뷰에서 “하나의 양식화에 함몰되고 싶지 않기 때문”이라고 심경을 밝힌 바 있다. “변하지 않으면 추락한다. 그러나 변하면 또한 추락한다.” 구순을 넘긴 노화백이 자기 말마따나 다시 한 번 색다른 시도를 내보였다. 최근 박서보가 고안한 신작은 세라믹을 주재료로 한다. 기존 컬러 묘법과 쉬 분간하기 어려울 만큼 외형은 그와 비슷하나 한지와 캔버스를 바탕지로 삼은 것이 아닌, 흙으로 만들어져 구워진 도자 작업이다. 기존 묘법 연작이 품고 있는 정신성에 한국 도예의 그것이 더해진 셈이다.

세라믹 묘법은 지난 4월, 화이트큐브(White Cube)가 제59회 베니스비엔날레에 맞춰 기획한 3인전 ‘Danh Vo, Isamu Noguchi, Park Seo-Bo’에서 먼저 공개됐다. 창문으로 깃든 베니스의 눈부신 태양빛이 박 화백의 화면에 스며들며 표면 위의 이랑, 즉 골에 그림자를 드리움으로써 작품을 더욱 드라마틱하게 보여줘 세계 각지에서 전시장을 찾아온 아트 러버들을 매혹했다. 이후 지난여름, 국제갤러리의 한옥 뷰잉룸에서도 세라믹 묘법이 전시됐으나, 사전 관람 예약이 조기 마감되며 기회를 놓친 이들의 아쉬움을 샀다. 이에 박 화백의 세라믹 묘법 신작을 직접 볼 수 있는 자리가 다시 마련된다.

지난해 TV CHOSUN 개국 10주년을 기념해 김환기, 박래현, 김창열, 이우환, 유영국 등 한국 현대미술 거장 5인을 한자리에 모으며 큰 화제를 불러일으킨 흥행 전시 ‘더오리지널(The Original)’이 돌아온다. 다가오는 10월 13일 서울 중구 아트조선스페이스에서 막을 올리는 ‘더오리지널II’전(展)에는 지난해에 이어 김창열과 이우환의 회화가 내걸리며, 박서보와 윤형근 그리고 쿠사마 야요이가 새롭게 합류한다.

이번 전시에서는 박서보의 신작 세라믹 묘법과 함께 컬러 묘법, 1970년대 제작된 연필 묘법이 공개된다. 특히 세라믹 묘법은 각각 10호와 30호 크기로, 컬렉터가 선호하는 사이즈로 출품돼 아트컬렉터들의 마음을 설레게 한다. 세라믹 작업의 특성상 중량이 무거워 대형 크기로는 제작이 어렵다는 것이 작가의 설명이다.

‘더오리지널 시즌2’라는 별칭이 붙은 이번 전시는 동아시아의 현대미술을 대표하는 이들 거장 5인의 예술세계를 다각도로 조망하기 위해 기획된 귀한 자리로, 독창적인 화법을 구축한 다섯 작가의 ‘오리지널리티’를 재조명함으로써 동아시아 근현대 미술의 흐름을 되짚어 보는 계기가 될 것으로 기대된다. 오늘날 국제 미술계에서 대체할 수 없는 견고한 입지를 지닌 이들 5인의 작품은 시대와 세대를 아우르며 보는 이에게 큰 울림을 선사할 것이다. 한편, 이번 전시는 <아트조선>과 TV CHOSUN의 공동 주최로 11월 5일까지 이어진다. 무료. 화~토 10:00~18:00. (02)736-7833