입력 : 2025.07.10 12:58

맥아서 비니언·스탠리 휘트니·윤형근·정상화

전시 ‘네모’

8월 9일까지 한남동 리만머핀

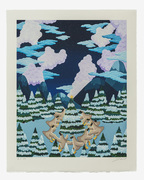

맥아서 비니언(Mcarthur Binion)의 네모, 스탠리 휘트니(Stanley Whitney)의 네모, 윤형근의 네모, 정상화의 네모가 한 곳에 모여 모자이크처럼 현실을 감추기도, 새로운 시각을 제시하기도, 수면 아래의 현상을 드러내기도 한다.

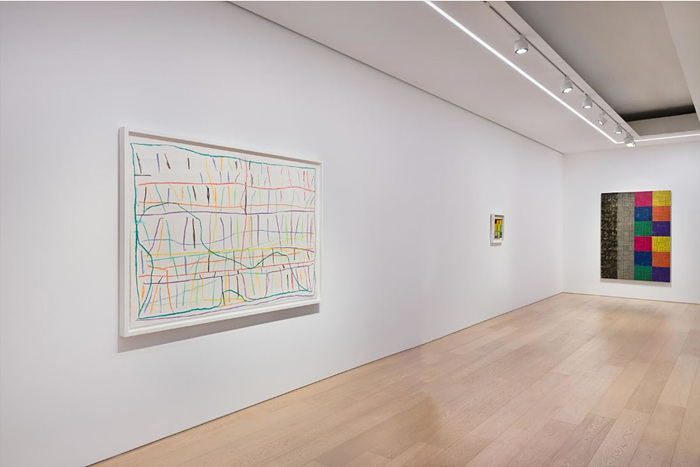

전시 ‘네모’가 8월 9일까지 한남동 리만머핀에서 열린다. 이번 전시는 1970년대부터 격변의 시대를 살아오며 각자의 방식으로 추상회화를 깊이 있게 탐구해 온 맥아서 비니언, 스탠리 휘트니, 윤형근, 정상화가 참여한다. 네 명의 작가는 서로 다른 문화권과 시대적 배경을 지녔지만, 공통적으로 형식에 대한 치열한 고민, 정체성에 대한 질문, 사회적 기억에 대한 성찰이 작업 전반에 스며 있다. 이번 전시는 이들의 추상이 단지 ‘형식적인’ 것이 아니라, 존재의 흔적이자 시대의 증언으로 기능하며, 추상이 감정과 기억의 매개체가 될 수 있음을 제시한다.

전시 제목 ‘네모’는 사각형을 뜻하는 순우리말 ‘네모’이기도 하지만, 동시에 라틴어로 ‘아무것도 아닌’, ‘누구도 아닌’이라는 뜻의 네모(Nemo)를 의미하기도 한다. 이처럼 ‘네모’는 단순한 기하학적 형태를 넘어 정체성과 서사의 경계를 넘나드는 상징으로 기능한다. 전시에 소개되는 회화 속 ‘네모’ 형상들은 반복되며, 격자무늬를 이루거나 하나의 독립적인 형태로 남아 각자의 이야기를 담고 있다. 네 점을 선으로 잇는 단순한 도형인 ‘네모’는 평면적인 상징을 넘어서, 작가들에게는 추상이라는 보편성을 시각화하는 하나의 수단이자 도구로 기능한다.

사각형의 캔버스 안에 담긴 네모들은 전시를 통해 작가 개인의 이야기로만 남아있지 않고, 어디에서나 볼 수 있는, 누군가 한 번 쯤은 그려봤던 공공의 사각형으로 의미가 확장되며 사회적 기억에 대한 공감의 가능성을 보여준다.

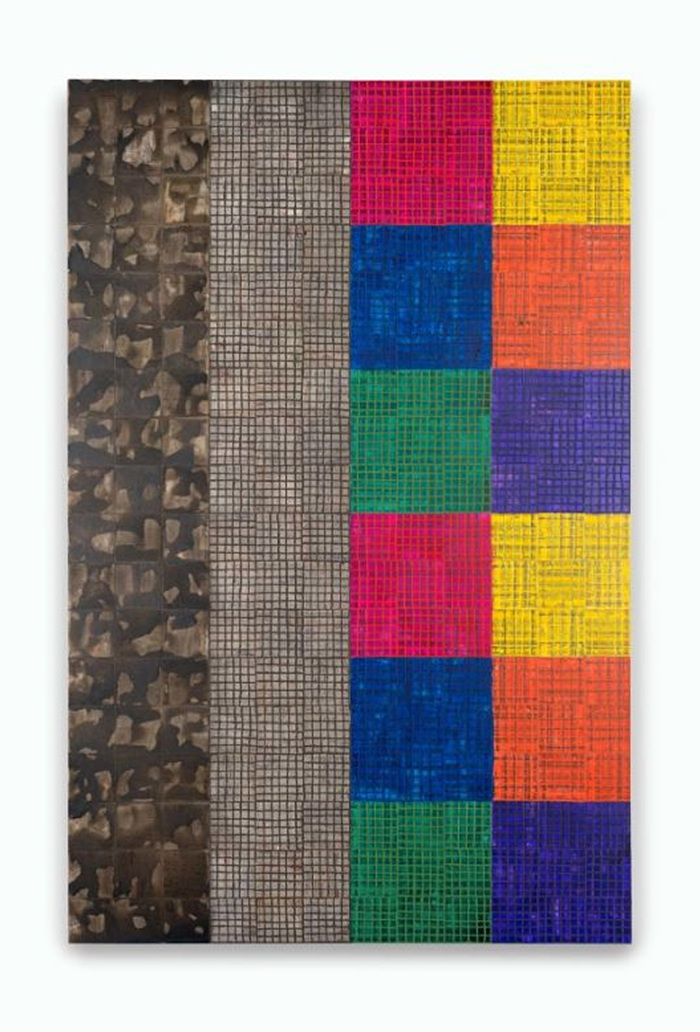

시카고를 기반으로 작업하는 맥아서 비니언은 콜라주와 드로잉, 페인팅을 결합하여 사적인 문서와 사진의 표면에 격자무늬 그리드를 중첩시키는 자전적 추상 작업을 한다. 작가의 작품에는 작가 자신의 출생증명서, 주소록, 전화번호부, 유년 시절 그림과 흑인 린치 사진 등이 등장하는데, 이는 오일 스틱으로 그린 그리드로 인해 은폐되고 추상화된다.

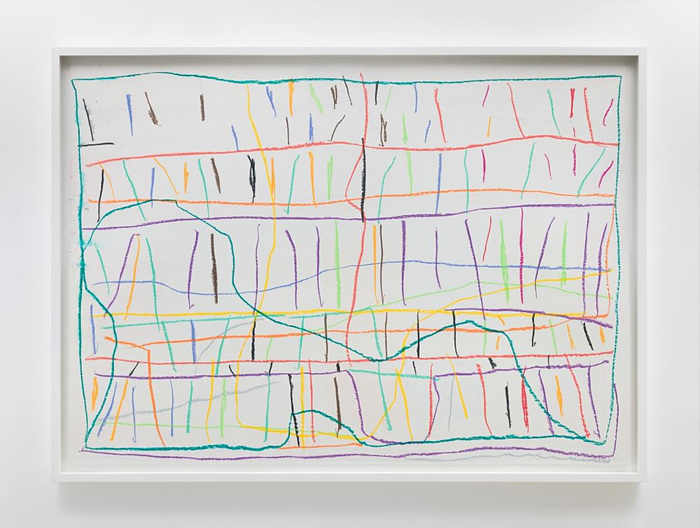

스탠리 휘트니는 생동감 있는 그리드 기반의 추상 회화로 잘 알려진 미국 작가다. 초기 작업에서는 추상표현주의와 색면 회화의 영향을 받았지만 90년대 이탈리아에 머물며 고대 로마 건축물과 에트루리아 유물에서 받은 영감을 바탕으로 자신의 스타일을 확립하게 됐다.

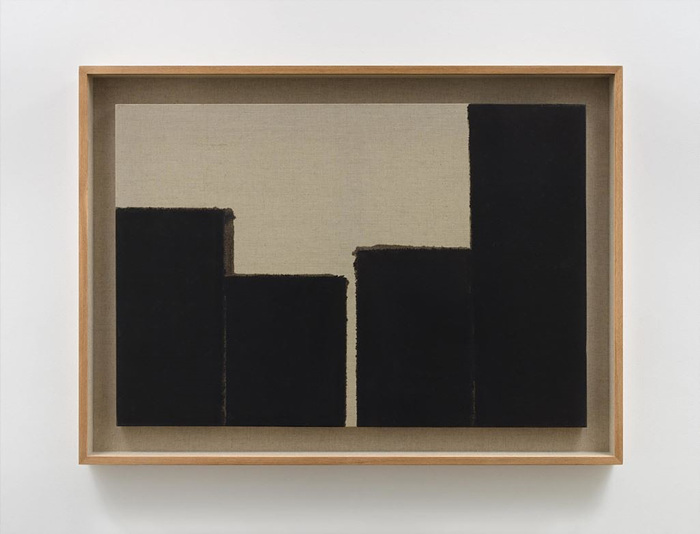

20세기 후반 한국을 대표하는 작가 중 한명인 윤형근은, 단색화 운동의 핵심 인물로 한국 현대사를 온몸으로 겪으며 예술적 실천으로 옮긴 작품으로 많은 사랑을 받았다. 작가의 작품에서 위에서 아래로 굵은 선을 반복적으로 그려낸 빈 사각 공간은 언어로 설명할 수 없는 침묵과 저항의 감정을 담은 여백으로 기능한다.

정상화의 작품은 캔버스에 물감을 칠하고 건조시킨 후, 일부를 벗겨내고 다시 칠하는 ‘제거와 채움’의 반복적 과정을 통해 이루어진다. 이와 같은 노동집약적인 방식은 시간의 흐름을 기록하는 물리적 흔적을 남긴다. 이에 따라 화면은 일견 균일한 패턴처럼 보이지만, 섬세한 질감과 균열의 차이로 구성되어 있다. 정상화의 ‘사각형’은 반복과 축적을 통해 조용한 울림을 지닌 회화적 공간으로 탄생한다.