입력 : 2024.04.24 17:14

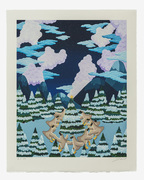

이 글은 정준모 디렉터가 기획한 전시 “여기 그 이상: 단색화 넘어, 너머로”(김근태, 김택상, 이진우, 남춘모, 김춘수 참여/ 2023년 11월 2일 – 2024년 1월 13일, 대구 리안갤러리 주최)에 소개된 작품들의 미술사적 배경으로 논의되는 ‘단색화(單色畵)’가 무엇인지를 이야기하려고 한다. 단색화는 1970년대 초에 출현하여 1980년대와 1990년대를 거치며 진화, 성숙해 갔고 이제 반세기가 흘렀다. 그런데도 단색화에 대한 비평적 해설은 여전히 불투명하다. 나는 그 이유가 단색화 해설의 발목을 잡고 있는 한 이슈 때문이라고 본다. 그것은 단색화가 “서양 모노크롬의 한 종류인가 아니면 모노크롬과 다른 실체인가”를 둘러싼 논쟁이다. 2015년 베니스 비엔날레 특별전에서는 모노크롬으로 번역하지 않고 그냥 ‘Dansaekhwa’로 소개되었고 그 이후 ‘Dansaekhwa’란 영어 표기를 계속 유지하고 있다. 이는 단색화가 서양 모노크롬과 다르다는 점을 언어적으로 반영하면서 ‘차이’를 주장하려는 노력으로 보인다. 그런데 문제는, 단색화 작품을 ‘Dansaekhwa’라는 용어로 국제 무대에 선보일 때, 외국의 비평가는 당연히 “‘Dansaekhwa’가 무엇이냐?”라고 질문한다. 그들의 미술 비평 용어에 없는 말이기 때문이다. 우리는 ‘Dansaekhwa’라고 이름 붙인 자유를 잠깐 기뻐했다가, 다시 ‘Dansaekhwa’가 무엇인지 설명해야 한다. ‘무엇이 아니라면’ 단색화는 도대체 ‘무엇인가’를 설득력 있게 규명하지 않으면 ‘Dansaekhwa’라는 용어는 현실적으로 비평 용어로서의 존재감이 없게 된다. 그러면서 단색화는 서양 모노크롬의 아류(亞流)로 간주되거나 정체불명인 체로 홀로 표류하게 될 것이다.

그렇다면 모노크롬과 단색화는 대체 어떻게 다른가? 단색화는 도대체 무엇인가?

모노크롬은 ‘회화의 끝’ 언저리를 서성대는 추상화 : 부정과 뺄셈의 결정체

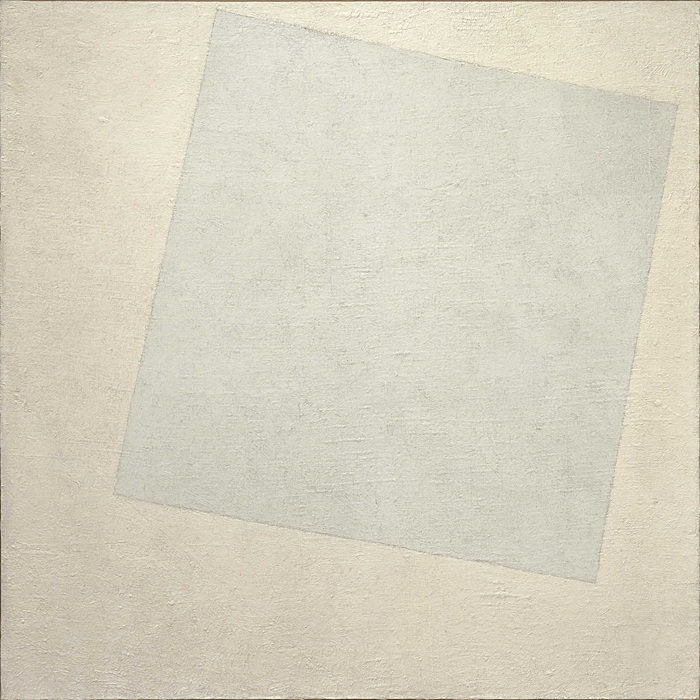

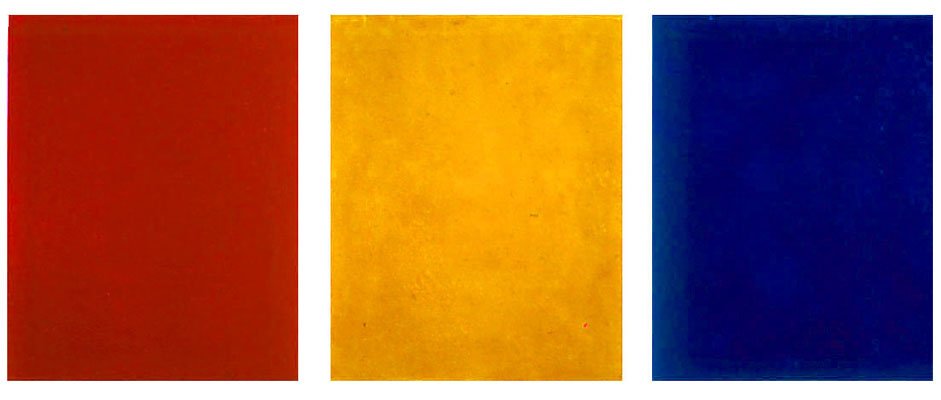

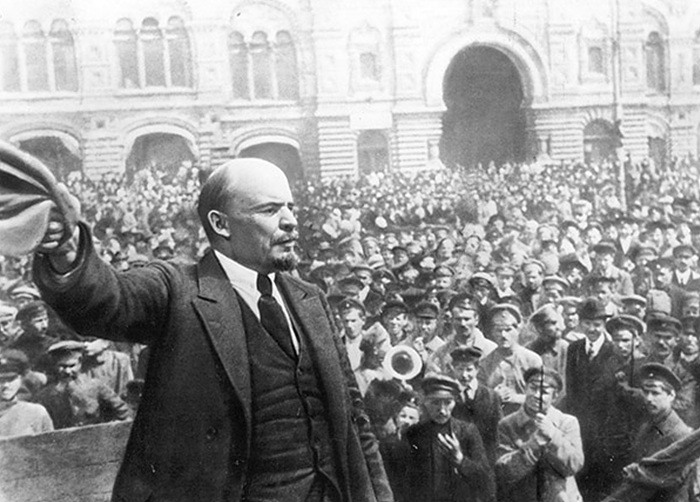

서양 20세기 미술사의 해설에 따르면, 모노크롬은 이미지를 그릴 때 사용했던 원근법이나 화면상의 깊이감을 표현하는 회화의 전통적 장치를 일체 거부하면서, 바탕 위에 (그려진 이미지가 없이) 단일 색 이외에는 아무것도 남아 있지 않은, 가장 창백한 근대 회화이다. 근대 미술사에는 다양한 형태의 모노크롬이 나온다. 20세기 최초의 모노크롬으로는 카시미르 말레비치(Kazimir Malevich)의 ‘백색 모노크롬’(“Suprematist Composition: White on White”)(1918)과 알렉산더 로드첸코(Alexander Rodchenko)의 ‘빨강 노랑 파랑 모노크롬 삼면화’(“Pure red / Pure yellow / Pure blue Monochrome Tryptych”)(1921)를 꼽는다. 로드첸코는 이 모노크롬 삼면화가 최후의 회화 진술이며 따라서 회화의 죽음을 의미한다고 선언했다. 러시아가 이렇게 혁명적인 모노크롬의 온상이 되었던 까닭은 자본주의의 종말을 시사했던 러시아 혁명의 분위기 때문이었다. 러시아 화가들은 새로운 사회가 도래할 것 같은 희망에 도취하여, 그림의 세계에서도 과거의 청산을 통해 미술적 갱신을 이룰 수 있다는 생각에 부풀어 있었다. 물론 볼셰비키 혁명 이후 러시아의 근대 미술가들은 정치적 탄압에 직면해서 정치 체제를 선전하는 아카데믹한 풍의 그림을 그리라고 압력 받거나, 러시아 밖으로 추방되었다.

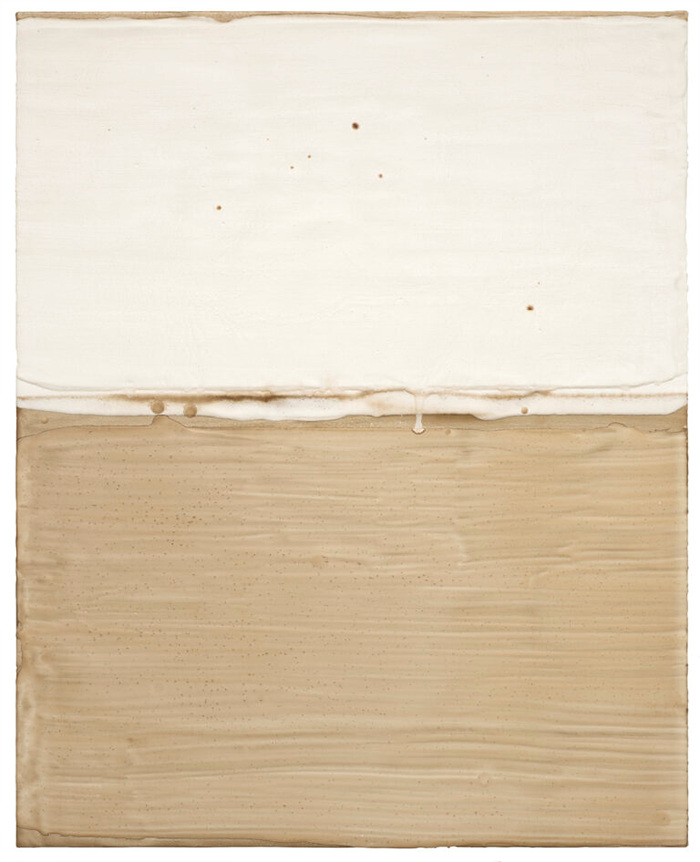

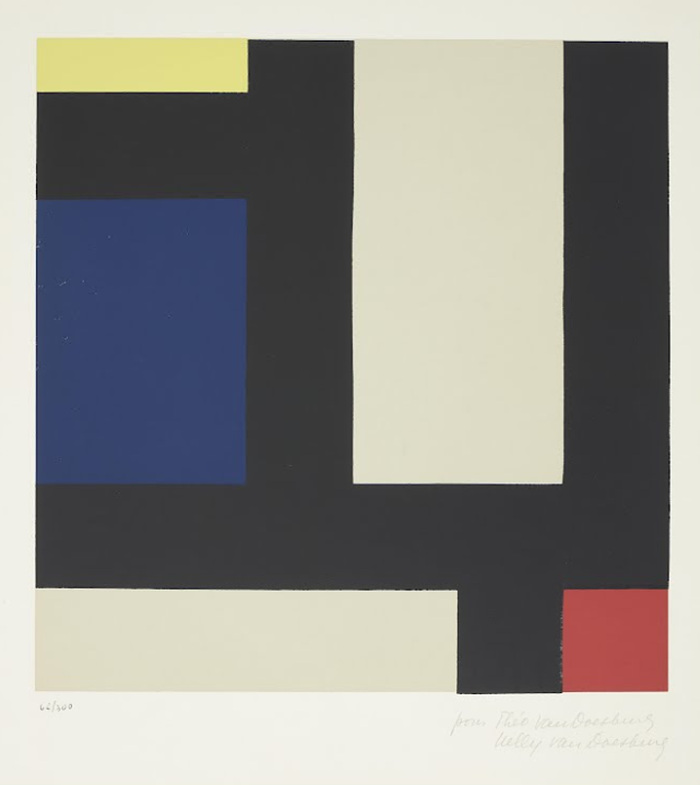

러시아의 모노크롬은 혁명같이 강렬하고 찰나같이 짧았다. 이와 달리 이후 좀 더 긴 시간에 걸쳐 서양 여러 국가의 작가들이 다양한 형태의 추상화를 발전시켜 나갔다. 이 다양한 특징을 지닌 추상미술들의 공통된 강령은 전통 서양화의 단순화였다. 모노크롬은 이미 단순화된 그림을 더 철저하게 ‘축약’하여 ‘최소’만을 남겨야 한다는 미술적 당위로부터 배태됐다. 테오 반 뒈스버그(Theo van Duesburg)는 그림은 오직 면(面)과 색으로만 만들어야 하고 손의 제스처나 붓질이 눈에 보이지 않도록 해야 한다고 했다. 따라서 그의 기하학적 추상화는 일체의 시각적 환영을 제거하고 자연의 어떤 요소도 모방하지 않는 회화를 의미했다. 알베르토 부리(Alberto Burri)의 검정 모노크롬“Nero plastica”(1963)는 새로운 방법을 통해 창조적 파괴를 감행했다. 산업용 비닐을 녹여서 캔버스 표면에 붙인 뒤 비닐의 형태를 손으로 무작위 변형시켰다. 캔버스 표면에 녹은 검정 물질이 딱지처럼 굳으면서, 광택과 불투명의 대비, 추상적인 형태들, 다양한 질감이 만들어졌다. 부리의 이 작품은 물질의 표정에 천착하면서 모노크롬을 만드는 전형적인 예(例)이다. 루치오 폰타나(Lucio Fontana)는 캔버스 표면을 찔러서 여러 개의 구멍을 내거나, 무광택의 모노크롬 표면을 수직으로 칼로 그어 상처를 낸 작품으로 유명하다. 단일색으로 축약된 화면과 비(非) 조형적 행위를 결합하여 만들어 낸 극단적 축약이다.

1960년대 뉴욕에서도 불필요한 요소를 회화에서 제거하는 미술 경향에 동조하는 작가 그룹이 나타났다. 손짓/몸짓을 부각하는 “Action Painting”의 방법을 벗어나고 싶어한 젊은 작가들 사이에서 미니멀리즘(Minimalism)과 팝 아트나 하드 에지(Hard-Edged Abstraction)를 둘러싼 여러 담론이 나오면서 이 ‘소거(消去)’의 강령이 재부상했다. 미니멀리즘의 대표 주자인 도널드 저드는 감정이나 상징을 암시하는 지시성(referentiality)을 절대적으로 싫어했고, 조형적 결정에 개입하는 주관을 삭제한, 명확한 윤곽선과 형태를 지닌, 그래서 (그 물체를 볼 때) 모호하게 인식되지 않는 입체물이 가장 좋은 작품이라고 주장했다. 자신의 입체 작품은 (다른 대상과) 관계성이 없으며 전통적인 환영적 회화보다 더 우월하다고 했다.1 미니멀리즘 작품의 제작 방법도 이러한 문맥과 관련 있다. 미니멀리즘 작품은 종종 작가의 계획에 따라 작업장에서 만들거나 산업용 개별 단위들을 임시로 배열해서 만들어 작가가 직접 손으로 하는 노동을 최소화했다. 추상 표현주의의 일부 회화에도 미니멀리즘 미학이 스며있다는 평가를 받았다. 로스코(Mark Rothko), 뉴만(Barnett Newman), 라인하르트(Ad Reinhardt)의 단순하고, 분리되지 않는 전체적 형태, 대칭적 분할 같은 특징이 미니멀한 철학과 공명한다고 보았다.2

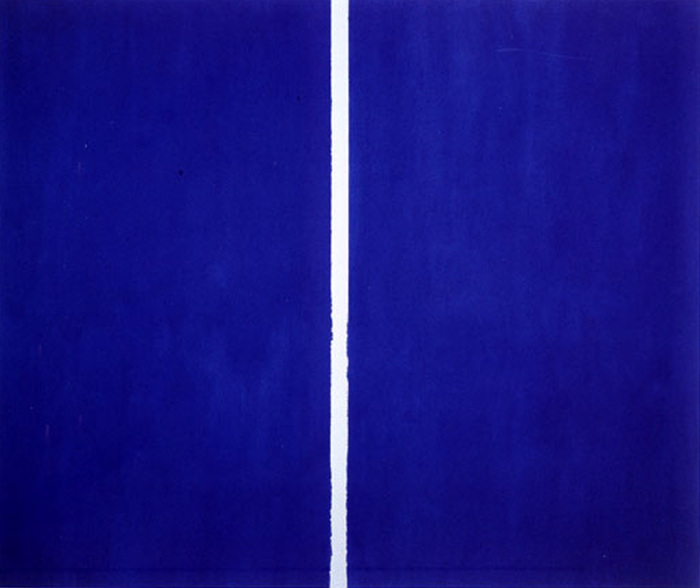

뉴만의 “Onement VI”은 미동 없는 파란 모노크롬의 표면이 수직선에 의해 분할되어 있을 뿐 어떤 다른 특징이 없다. 몬드리안이 서로 다른 사각 면들을 어떤 관계성 속에서 배치하여 화면을 구성한 방법과 완전히 반대로, 반(反) 구성적인 하나의 전체를 모노크롬으로 표현했다. 저드가 자신의 작품은 유럽 회화같이 부분을 모아 배치하지 않고, 직접적인 전체성을 지향한다고 한 설명과 비슷하다.3 바바라 로즈는 뉴만의 모노크롬 수직선(“Zip”)이 전통 회화의 주요한 요소였던 수평선을 제거한 문맥과 연관이 있다고 했다. 그녀는 모네(Claude Monet)의 후기작인 “수련(Nymphéas / Water Lilies)”(1920)을 예로 들면서, 관객과 대상과의 거리감을 드러내는 지평선을 없앰으로서, 관객이 화면 안으로 잠기는 듯한 느낌을 준다고 했다. 모네의 이러한 지평선의 ‘제거’는 모노크롬의 출현을 향한 흐름에 중요한 일보(一步)가 되었다고 평가했다.4

또한 라인하르트(Ad Reinhardt)의 검정 모노크롬 역시 주관적이고 표현적인 수사(修辭)를 제거한, 기름기 없는 단순한 그림의 당위성을 이야기한다. 그는 다음과 같이 설명했다. “정사각형(중립적이고 무형(無形)의) 캔버스, 가로 1.5미터 세로 1.5미터, 사람 키만큼 크고 사람이 양팔을 펼친 만큼 넓고(크지도 않고, 작지도 않고, 크기가 없는), 삼분(三分)한 (무(無)구성), 한 수직적 형태를 부정하는 한 수평적 형태(형태가 없는, 위도 없고 아래도 없고, 방향도 없는), 세 개의 (대략) 어두운(광택없는) 대비가 없는 (무(無)색의) 색들, 붓질을 제거하는 붓질, 무광택의 평평한 구속받지 않고 칠한 표면(광택없고 질감도 없고, 선형(線形)도 없고, 기하학적 도형이나 선명한 윤곽선도 없고 그 반대도 아닌), 주변을 반사하지 않는 – 순수한 추상적 비객체적인 영원하고 공간에 관계없고 변화하지 않고 상관(相關)성이 없고 사심없는 회화 […]”5 즉 라인하르트는 자신의 모노크롬을 서양 회화사에서 쌓아온 과거의 모든 회화적 유산을 완전히 부정한, 회화의 전통적 원리를 소독할 정도로 깨끗이 소거한 뺄셈의 회화로 설명했다. 부정과 뺄셈의 결정체인 모노크롬은 결국 로드첸코가 언급했던 “회화의 죽음”을 떠올리게 한다.

결국 20세기 서양 미술사는 추상화로의 필연적 이행이라는 축을 중심으로 전개되면서 모노크롬이라는 대단원으로 대미를 장식한다. 순결하고 조용히 침묵하고 그 어느 것의 발사체도 아니며 불필요한 기름기를 다 빼낸 모노크롬은 그 자체의 탄생이 동시에 회화 스스로의 죽음, 그 한 치 앞에 서 있는 앙상한 최소함을 의미했다. 서양 미술사에서의 모노크롬은 이 기이한 ‘회화의 자살’과 칩거하는 이중성을 갖고 있다.

◆케이트 림(Kate Lim)은 미술 저술가이자 아트플랫폼아시아(Art Platform Asia) 대표로 박서보의 영문 평전 “Park Seo-Bo: from Avant-Garde to Ecriture”(2014), “박서보: 단색화에 담긴 삶과 예술”(2019)을 출간했다. 그 외 영문 저술로는 “Language of Dansaekhwa: Thinking in Material”(2017), “Making Sense of Comparative Stories of art: China, Korea, Japan”(2018) 등이 있다. 박서보의 작품론 “Park Seo Bo: Crafted Abstraction”이 2024년 출판될 예정이다.

1 Donald Judd, “Specific Objects”(1965, first published in Arts Yearbook, New York), Art in Theory 1900-2000, p.824-829 (2003, Blackwell Publishing)

2 James Meyer(2001), Minimalism: art and politics in the sixties, p.47 (Yale University Press)

3 J. Meyer (2001), pp 88-89

4 Barbara Rose (2004), “The meanings of monochrome”, Monochromes from Malevich to the present, p.27 (University of California Press)

5 Barbara Rose (2004), p.55 (from “Art as Art”, The selected writings of Ad Reinhardt, B. Rose(ed) (1975)

※[Specialist] 단색화란 도대체 무엇인가②에서 이어집니다.

※외부 필진의 칼럼은 본지의 편집방향과 다를 수 있습니다.

2 James Meyer(2001), Minimalism: art and politics in the sixties, p.47 (Yale University Press)

3 J. Meyer (2001), pp 88-89

4 Barbara Rose (2004), “The meanings of monochrome”, Monochromes from Malevich to the present, p.27 (University of California Press)

5 Barbara Rose (2004), p.55 (from “Art as Art”, The selected writings of Ad Reinhardt, B. Rose(ed) (1975)

※[Specialist] 단색화란 도대체 무엇인가②에서 이어집니다.

※외부 필진의 칼럼은 본지의 편집방향과 다를 수 있습니다.