입력 : 2019.08.02 09:00

‘셩: 판타스틱 시티’展

정조의 혁신성 주제로 민병기, 서용선 등 작가 10인 신작 공개

회화, 미디어 등 20여 점… 11월 3일까지 수원시립아이파크미술관

18세기 조선사회의 상업적 번영과 급속한 사회 변화 그리고 기술 발달을 보여주는 건축물인 수원화성과 이를 지휘한 정조의 혁신성을 동시대 작가의 시선으로 바라본다면 어떨까.

수원화성 프로젝트 전시 ‘셩: 판타스틱 시티’가 11월 3일까지 수원시립아이파크미술관에서 열린다. 전시타이틀 ‘셩’은 적의 습격에 대비해 구축한 방어시설을 총칭하는 ‘성(城)’의 의미와 밝게 살면서 헤아린다는 뜻을 지닌 제22대 왕 정조(재위 1776~1800)의 이름 ‘셩/성((祘)’ 지칭하는 중의적 표현이다. 수원이란 도시가 정조가 꿈꿨던 이상향의 처음이자 마지막, 영원의 상징이라는 전제 아래 삶과 죽음을 초월하는 공간인 왕릉(王陵)의 구성과 상징적 의미를 차용한 전시로, 수원의 두 개의 성인 ‘수원화성’과 ‘정조(셩)’를 김경태, 김도희, 김성배, 나현, 민정기, 박근용, 서용선, 안상수, 이이남, 최선 등 동시대 작가 10인이 각기 다른 시선으로 풀어낸 신작이 대거 내걸린다.

전시는 총 3부로 구성된다. 1부는 왕릉의 도입부인 진입공간으로 정조의 실존적 삶과 그의 실존을 가능하게 했던 수원화성에 담긴 이념에 주목한다. 민정기의 <봉수당을 복원하다>(2019) <서장대에서 본 광교산>(2019) <유형원의 반계서당>(2019)은 수원 도심의 모습과 ‘봉수당 진찬도’, ‘반계수록’ 같은 지역 역사와 관련한 이야기를 수채화 같이 맑은 색감과 자유로운 시점으로 재구성한 작품이다.

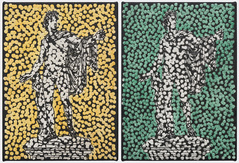

서용선의 <화성 팔달문>(2019) <정조와 화성축성>(2019)은 인간 정조의 실존적 삶에 주목해 과감한 색채와 형상의 불균형이 불러일으키는 강한 긴장감으로 정조가 지나온 무거운 시간과 극복의 과정을 보여준다. 나현은 개망초, 클로버 등 귀화식물을 활용한 작업과 16세기 서양 기술을 소개한 도서 ‘기기도설(奇器圖說)’을 결합해 책의 속성을 새로운 서사로 풀어낸 작업 <귀화 식물도설>(2019)과 영상작품 <선인문>(2019) <환경전>(2019)을 선보인다. 박근용(b.1958-)은 수원에서 버려진 간판을 작품의 소재로 활용해 진실이 은폐되고 존재가 지워지는 부조리한 사회 시스템에 직접적인 메시지를 던지는 작품 <이젠, 더 이상 진실을 덮지 마시오.>(2019)를 선보인다. 이를 통해 공기처럼 만연한 현실의 불확실하고 불투명한 사건들과 과정들을 환기시킨다.

2부에서는 개혁군주로서의 정조와 죽음 이후 미완의 군주로 남은 그의 면모를 살펴본다. 최선은 다양한 사람들이 사용했던 침대 시트로 만든 수원 팔달산의 형상인 <침대성>(2019)을 통해 인종, 성별, 언어, 이념의 경계를 넘어서는 인간의 실존과 숭고함에 대해 질문한다. 김도희의 <만인융릉>(2019)은 붉고 누런 흙을 전시장 안에 쌓아올려 은폐와 엄폐, 현실과 비현실, 삶과 죽음이 켜켜이 누적된 여정을 표현하여 관객들이 축적된 시간, 남겨진 시간과 대면하게 한다.

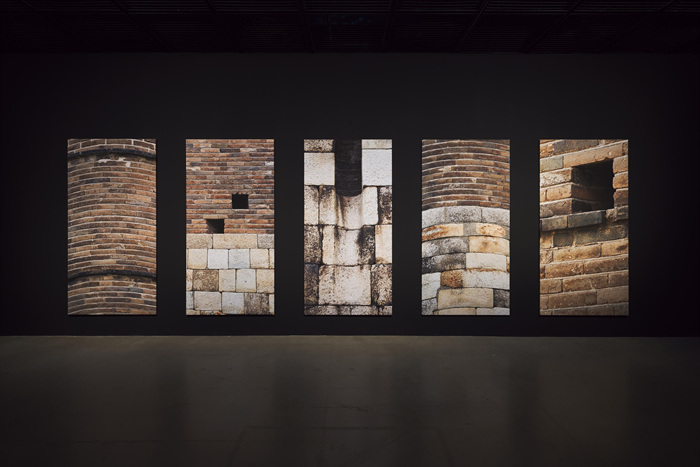

3부는 신성한 공간인 왕릉의 능침(왕의 무덤)으로 정조의 이상향과 지향점을 통해 지금의 시간과 내일을 바라본다. 이이남은 미디어 작품 <다시 태어나는 빛>(2019)을 통해 과거와 현재가 응축된 수원화성의 시간을 뒤섞고, 과거의 도상과 기록을 현재와 병치해 미래의 가능성을 제안한다. 김성배의 <셩_온새미로>(2019)는 7.5m의 흰 원형 선반에 먹물로 흑백현상을 표현한 작품으로 쪼개지 않고 사물의 생김새 그대로인 상태를 통해 실존과 영원을 어떻게 사유해나갈지 질문한다. 안상수는 정조의 어휘인 이성과 수원, 화성과 수원의 첫 닿자에서 추출한 ‘ㅇ’, ‘ㅅ’, ‘ㅎ’과 수원 화성의 이미지 배열을 통해 의미망을 재조합한 <문자도_이성. 수원>(2019)과 <문자도_화성. 수원>(2019)을 공개한다. 김경태는 적의 동향을 살피는 동시에 공격이 가능한 수원 화성의 군사 시설물인 ‘서북공심돈’의 사진 작업 <서북공심돈>(2019) 연작을 건다. 관람료 1000~4000원.