입력 : 2019.06.18 14:17

일찍이 물성에 주목한 곽인식,

탄생 100주년 기념 대규모 회고전

국내와 일본 소재 작품·아카이브 200여 점

9월 15까지 국립현대미술관 과천 개최

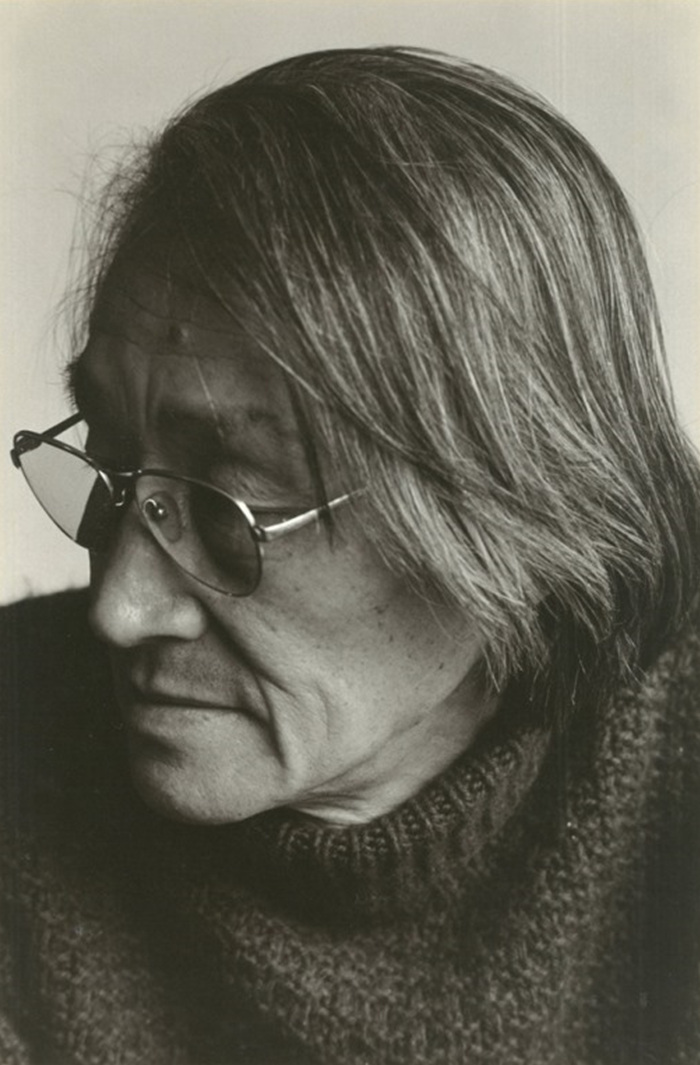

사물과 자연의 근원을 탐구한 선구적인 작업 세계에 비해 예술적 성과가 제대로 조명되지 못한 곽인식(1919~1988)의 작업 세계를 조망하는 대규모 회고전이 마련됐다. 올해 곽인식 탄생 100주년을 기념해 국내와 일본에 소재한 작품 100여 점과 미공개 자료 100여 점을 함께 선보이는 대규모 회고전이 9월 15일까지 국립현대미술관 과천관에서 열린다. 개인전으로는 33년만이다. 이번 전시는 일본미술계를 중심으로 활동한 작가의 작품세계를 1930년대 후반부터 1980년대 말까지 세 시기로 나눠 조망하고자 한다.

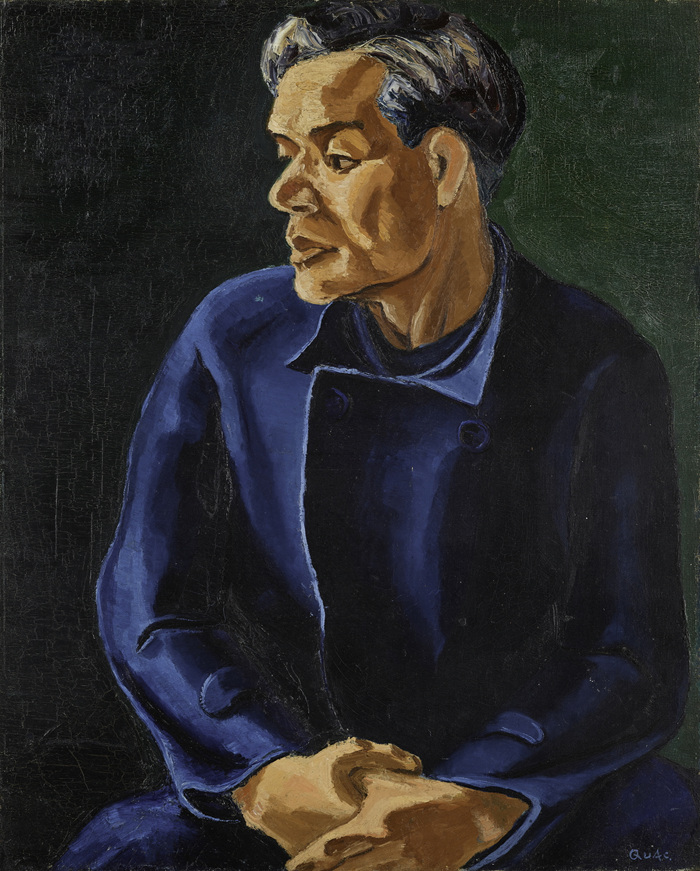

첫 번째 섹션 ‘현실 인식과 모색(1937~1950년대 말)’에서는 음영의 대조가 돋보이는 초기작 <인물(남)>(1937)과 독립미술협회전에 출품된<모던걸>(1939) 그리고 패전 후 일본의 불안한 현실을 반영한 초현실주의 경향의 <작품 1955>(1955) 등을 소개한다. 모두 도쿄와 대구에서 제작된 초기 작업과 초현실주의 경향의 작품들이다. 이때 드러난 기하학적 형태와 분할 면 배경은 작가가 새로운 미술 사조에 민감하게 반응하고 있음을 확인하게 한다.

1950년대에는 패전 후 일본의 불안하고 암울한 현실을 반영한 작품들이 다수 제작됐다. 신체가 왜곡돼 눈알이 강조되거나 손발 같은 특정 부위가 지나치게 과장된, 초현실 경향의 작품을 확인할 수 있다. 특히 <작품>의 강렬한 붓 터치와 눈알의 과장된 표현에서 이러한 경향이 드러난다. 이러한 작품이 보여주는 물질감과 원색은 이후 모노크롬 회화에서도 나타난다.

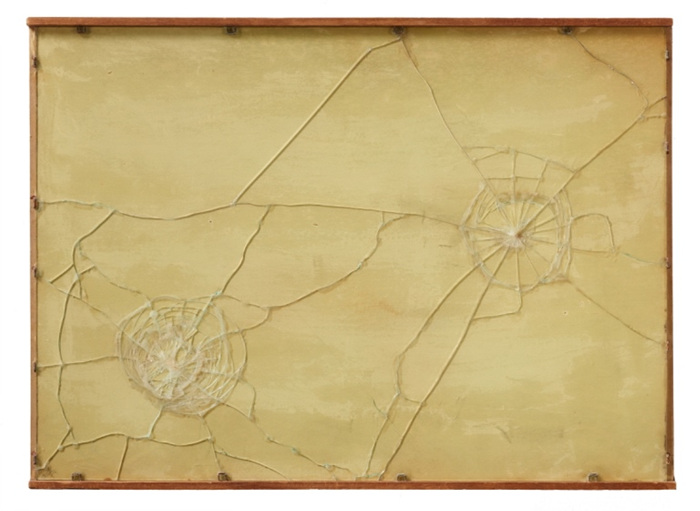

두 번째 섹션 ‘균열과 봉합(1960년대~1975년)’에서는 작가가 본격적으로 사물의 물성을 탐구한 시기의 작품을 선보인다. 이때는 행위가 부각되고 물성을 드러나는 시기로, 원색의 물감에 석고를 발라 두터운 질감을 표현한 모노크롬 회화로부터 캔버스에 바둑알, 철사, 유리병, 전구 등과 같은 오브제를 부착하고, 이후에는 유리, 놋쇠, 철, 종이 등 재료 자체에 주목한 작업을 전개해 나갔다. 이 시기에는 작업의 분수령이 된 ‘깨뜨린 유리’를 붙여 지울 수 없는 흔적을 제시한 작품들(1961-63년)을 집중 선보인다.

작가가 비록 일본에서 주로 활동했으나 이러한 작업은 좌우익의 대립과 분단이라는 시대적 난관을 ‘균열’로 인식하고 ‘봉합’으로 극복하려는 작가의 태도와 의지를 반영한다. 실제 이 시기 작가는 남북통일활동에도 앞장섰는데, ‘평화통일 남북문화교류촉진문화제’(1961)에 참여하고 재일본조선인총연합회와 재일본대한민국민단 계열의 미술가협회가 연합한 ‘연립미술전’(1961)을 기획하기도 했다. 1969년에는 종이를 ‘원’ 형태로 조심스럽게 자른 작업을 선보이는데 이때 종이의 원은 평면이나 조각이 아닌 물질 자체로 제시된다.

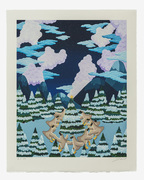

세 번째 ‘사물에서 표면으로(1976-1988년)’에서는 돌, 도기, 나무, 종이에 먹을 활용한 작업을 소개한다. 1976년 이후 작가는 강에서 가져온 돌을 쪼개어 다시 자연석과 붙이거나 손자국을 남긴 점토를 만들고, 나무를 태워 만든 먹을 다시 나무 표면에 칠하는 등 인간의 행위와 자연물을 합치하려는 시도를 보여줬다. 또한 후기에는 붓으로 종이에 무수히 많은 색점을 찍어 종이 표면 위에 공간감을 형성하기도 했다.

이번 전시를 통해 작가 사후 오랜 기간 방치됐던 작품을 발굴하여 총 48점을 6개월간 보존 처리 과정을 거쳐 복원했다. 또한 작가의 조수였던 우에다 유조(갤러리Q 대표), 후배 작가인 최재은을 비롯해, 박서보, 김구림, 곽훈, 김복영 등 작가와 평론가의 인터뷰 영상을 통해 곽인식 작품에 대한 평가와 한국미술계와의 연관성을 보여준다.

전시와 연계해 열리는 8월 초 학술심포지엄에서는 오광수(뮤지엄산 관장), 김현숙(미술사가), 히토시 야마무라(도쿄도미술관 학예실장), 치바 시게오(미술평론가) 등 한․일 연구자 4인이 곽인식의 작품세계를 심도 있게 논의할 예정이다.

경북 출생인 작가는 1937년 도일해 일본미술학교를 졸업, 1942년 귀국 후 대구에서 첫 개인전을 열었다. 이후 1949년 다시 일본으로 건너가 그곳에서 개인전 50여 회를 개최하며 시대를 앞서 간 작업을 보여줬다. 현대미술의 ‘물성(物性)’과 관련하여 서구에서는 1960년대 후반 ‘아르테 포베라(arte povera)’를, 일본에서는 1970년대 모노하(物波, School of Things)가 국제적인 흐름에 조응하는 것으로 평가하는데, 곽인식의 작품은 이를 훨씬 앞선 것이었다는 평가다. 1960년대 초반부터 사물과 자연의 근원적 형태인 ‘점, 선, 원’에 주목해 물질을 탐구했으며 1970년대 모노하를 견인한 작가들에게 직·간접적으로 영향을 줬다.