입력 : 2018.12.03 21:02

두 개념 사이의 긴장감과 모순 짚어보는 서해영 外 작가 3인

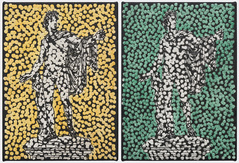

예술과 노동, 일견 어울리지 않고 이질적인 이 두 개념이 한데 묶였다. 서울대학교미술관은 노동과 예술 사이에서 발생하는 긴장감과 모순에 집중한다. 노동의 가치, 예술과 노동의 접점과 한계, 그리고 노동으로서의 예술에 관해 다각도로 바라보는 기획전 <예술과 노동>이 이달 4일부터 1월 6일까지 열린다. 서해영, 이정형, 이준형, 임가영 작가 4인이 모여 설치작품 6점을 내걸었다.

서해영은 일상의 노동을 예술로 전환했다. 여성을 위한 협업 도구로써, 원형 형태의 태피스트리 제작 틀을 제시, 둘러앉아 작업하며 대화와 논쟁이 가능하도록 설계해 일상의 노동을 그대로 보여준다.

이정형은 다른 작가의 작품을 설치하는 노동자로 참여하는 과정을, 자신의 작품 <현장보고서> <현장콜렉션>에 도입했다. 생계를 위한 노동을 자기만족을 위한 노동, 즉 예술로 끌어들여 이 둘 사이의 분리를 무의미하게 만들어버린다.

이준형은 한강을 건너기 위해 행하는 단순 노 젓기 행위를 예술가에 의한 예술 행위로 치환했다. 노를 젓는 뗏목은 캔버스 작품을 지지하는 틀을 분해해 제작한 것으로, 완전히 변형된 프레임의 용도는 예술가의 노동을 통해 예술을 위한 도구에서 예술작품 그 자체로 탈바꿈된다.

임가영은 노동의 가치에 대한 문제를 제기한다. 페인트 공인 아버지의 노동을 작품 속으로 가져왔다. 그의 부친이 직접 칠한 미술관의 벽은 아버지 스스로 색을 정하고, 도색한 후 전시됨으로써 그에 수반된 노동의 의미가 변화한다. 이를 통해 예술가의 노동과 노동자의 노동이 어떻게 다른지 질문하고자 한다.