입력 : 2013.04.07 23:39

-결혼식장처럼 서로 '눈도장'

가족·학생·지인 총동원… 제자에 초대권 판매하기도

-공짜표, 공연 매너도 떨어뜨려

공연 중 잡담에 들락날락, 예술의전당·세종문화회관 등 한국 대표 공연장도 마찬가지

-1000만원씩 드는 공연 왜 하나

교수 평가에 공연 횟수만 따져, 매년 1회 이상 관례적 개최 "공연장이 자체심사 강화해야"

지난주 서울 세종문화회관에서 열린 한 음대 교수의 독창회. 공연 30분을 앞두고 초대권 교환 창구에 줄이 길게 늘어섰다. 이들이 받은 표는 2만원짜리 S석. 하지만 그 밑에는 '초대권'이라는 문구가 찍혔다. 공연장 복도에는 대학 총동창회와 지인들의 화환이 늘어서 있었다. 부부 관객은 "교수님 지인의 초대로 공연에 왔다"고 말했다.

이탈리아 아리아와 가곡 등을 부른 이날 독창회에는 이 학교 학생 30여 명이 참석했다. 초대권을 가져온 한 여학생은 "티켓 값은 학과에서 걷어갔다"고 했다. 무료인 초대권을 유료로 판매하는 것은 엄연히 불법.

음악회 분위기는 어수선했다. 1층 뒷자리에 앉은 학생들은 공연 중에도 휴대전화를 켜놓고 문자 메시지를 확인하거나 잡담을 나눴다. 첫 두 곡이 끝나자 관객 20여 명이 우르르 입장했다. 공연 도중 관객 출입은 원래 제한한다. 하지만 네 번째 곡이 끝났을 때 다시 22명, 여섯 번째 곡이 끝났을 때는 6명이 들어오고 6명이 나갔다. 이날 398석짜리 공연장에 든 관객은 180여 명. 하지만 공연 당일 오후까지 세종문화회관 예매사이트에서 티켓을 유료 구매한 관객은 단 한 명, 기자뿐이었다. 이런 '집안 잔치' 공연은 세종문화회관뿐 아니라, 예술의전당, 금호아트홀, 아르코 예술극장 같은 국내 대표적 공연장에서도 심심찮게 볼 수 있다.

이탈리아 아리아와 가곡 등을 부른 이날 독창회에는 이 학교 학생 30여 명이 참석했다. 초대권을 가져온 한 여학생은 "티켓 값은 학과에서 걷어갔다"고 했다. 무료인 초대권을 유료로 판매하는 것은 엄연히 불법.

음악회 분위기는 어수선했다. 1층 뒷자리에 앉은 학생들은 공연 중에도 휴대전화를 켜놓고 문자 메시지를 확인하거나 잡담을 나눴다. 첫 두 곡이 끝나자 관객 20여 명이 우르르 입장했다. 공연 도중 관객 출입은 원래 제한한다. 하지만 네 번째 곡이 끝났을 때 다시 22명, 여섯 번째 곡이 끝났을 때는 6명이 들어오고 6명이 나갔다. 이날 398석짜리 공연장에 든 관객은 180여 명. 하지만 공연 당일 오후까지 세종문화회관 예매사이트에서 티켓을 유료 구매한 관객은 단 한 명, 기자뿐이었다. 이런 '집안 잔치' 공연은 세종문화회관뿐 아니라, 예술의전당, 금호아트홀, 아르코 예술극장 같은 국내 대표적 공연장에서도 심심찮게 볼 수 있다.

◇'집안 잔치'에 쓰이는 주요 공연장

클래식 공연기획사 대표 A씨는 "공연장마다 사정이 다르지만 유료 티켓으로 남겨놓는 자리는 50석도 안 된다. 나머지는 대부분 '초대 교환권'으로 발권한다"고 했다. 예술의전당도 "이런 '집안 잔치' 공연은 20장만 팔리면 대성공이라고 할 정도"라 했다.

무용도 마찬가지다. 무용 공연장으로 인기있는 서울 대학로 아르코 예술극장(600석)의 경우, 일반 관객에게 판매하는 표는 전체 10% 안팎이고, 공연 주최자인 대학교수들이 전체 티켓의 85% 이상을 가져간다고 공연기획사는 설명했다. 교수들이 가져가는 티켓은 대부분 학생에게 떠넘기거나, 초대권으로 뿌려진다.

◇공연장에 동원되는 학생들

관객들은 음악계 선후배나 학생, 가족, 지인의 울타리를 벗어나지 않는다. 공연을 보러 온 관객이라기보다, 결혼식 눈도장 찍듯 인사치레로 가는 경우가 많다는 것이다. 이런 '집안 잔치'에 동원되는 학생들도 고역이다. 대구에서 예고를 졸업하고, 지방 대학 무용과를 작년에 졸업한 P(25)씨는 "중학교 때 무용을 시작한 이래 머릿수를 채우기 위해 공연장에 가는 게 괴로웠다"고 했다. 예고 시절에는 강사가 "나를 가르쳐준 교수님이 하신다"고 추천해서 대학교수의 공연장에 가야 했고, 대학 시절에는 지도 교수와 그 교수의 지인이 하는 작품을 보러 갔다. 학교나 학원에서 만난 아는 얼굴들이 객석을 채웠다. P씨는 "간혹 눈높이를 높여준 작품도 있었지만, 참고 보기 힘든 공연도 많았다"고 했다.

클래식 연주회를 하룻밤 하려면 1000만원 가까운 돈이 훌쩍 지출된다. 공연기획사에 따르면, 기본 대관료(390석 금호아트홀 143만원, 600석 예술의전당 IBK챔버홀 261만원)에 포스터·팸플릿 인쇄비(150만원), 기획사 수수료(120만원), 티켓 발권비(10만~20만원)에 반주자 비용이나 의상비도 만만찮다. 이 때문에 대학생이나 대학원생, 강사들에게 표를 강매하거나 공연비용을 부담하게 해 잡음이 나는 사례도 종종 생긴다.

◇'집안 잔치 공연' 왜?

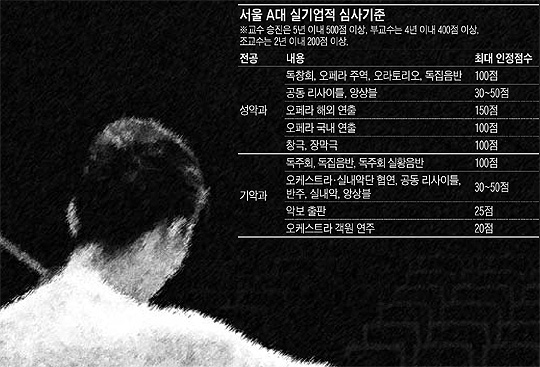

클래식과 무용에서 '집안 잔치' 공연이 성행하는 이유 중 하나는 대학교수들의 임용, 재임용, 승진에 공연 실적이 필요하기 때문이다. 서울대, 한국예술종합학교, 경희대, 성신여대 등의 경우, 음악·무용 학과에서 교수로 승진하려면, 보통 매년 1회 이상의 공연 실적이 있어야 한다. 교수 업적 평가용 공연장으로 예술의전당과 세종문화회관, LG아트센터와 금호아트홀 등으로 못박은 대학도 많다. 바이올린을 전공한 교수는 "아무도 모르는 곳에서 몰래 연주하고 실적만 제출하는 관행을 막기 위한 제동장치"라고 했다.

하지만 이런 공연에 대한 질적 평가를 하는 대학은 거의 없다. 음악 칼럼니스트 유정우씨는 "연주회에 시장 논리가 작동하지 않고, 교수와 강사들이 업적 발표를 위해서 의무방어전을 치르듯 관례적으로 개최하는 것이 문제"라고 말했다.

공연장 책임도 크다. 최상철 중앙대 공연영상예술학부 교수는 "미국 카네기홀에서 하는 공연은 믿고 볼 수 있다. 우리는 유명한 공연장이라고 해도 공연 수준을 가늠할 수 없다. 이런 게 선진국과 후진국의 차이"라고 했다.

클래식 공연기획사 대표 A씨는 "공연장마다 사정이 다르지만 유료 티켓으로 남겨놓는 자리는 50석도 안 된다. 나머지는 대부분 '초대 교환권'으로 발권한다"고 했다. 예술의전당도 "이런 '집안 잔치' 공연은 20장만 팔리면 대성공이라고 할 정도"라 했다.

무용도 마찬가지다. 무용 공연장으로 인기있는 서울 대학로 아르코 예술극장(600석)의 경우, 일반 관객에게 판매하는 표는 전체 10% 안팎이고, 공연 주최자인 대학교수들이 전체 티켓의 85% 이상을 가져간다고 공연기획사는 설명했다. 교수들이 가져가는 티켓은 대부분 학생에게 떠넘기거나, 초대권으로 뿌려진다.

◇공연장에 동원되는 학생들

관객들은 음악계 선후배나 학생, 가족, 지인의 울타리를 벗어나지 않는다. 공연을 보러 온 관객이라기보다, 결혼식 눈도장 찍듯 인사치레로 가는 경우가 많다는 것이다. 이런 '집안 잔치'에 동원되는 학생들도 고역이다. 대구에서 예고를 졸업하고, 지방 대학 무용과를 작년에 졸업한 P(25)씨는 "중학교 때 무용을 시작한 이래 머릿수를 채우기 위해 공연장에 가는 게 괴로웠다"고 했다. 예고 시절에는 강사가 "나를 가르쳐준 교수님이 하신다"고 추천해서 대학교수의 공연장에 가야 했고, 대학 시절에는 지도 교수와 그 교수의 지인이 하는 작품을 보러 갔다. 학교나 학원에서 만난 아는 얼굴들이 객석을 채웠다. P씨는 "간혹 눈높이를 높여준 작품도 있었지만, 참고 보기 힘든 공연도 많았다"고 했다.

클래식 연주회를 하룻밤 하려면 1000만원 가까운 돈이 훌쩍 지출된다. 공연기획사에 따르면, 기본 대관료(390석 금호아트홀 143만원, 600석 예술의전당 IBK챔버홀 261만원)에 포스터·팸플릿 인쇄비(150만원), 기획사 수수료(120만원), 티켓 발권비(10만~20만원)에 반주자 비용이나 의상비도 만만찮다. 이 때문에 대학생이나 대학원생, 강사들에게 표를 강매하거나 공연비용을 부담하게 해 잡음이 나는 사례도 종종 생긴다.

◇'집안 잔치 공연' 왜?

클래식과 무용에서 '집안 잔치' 공연이 성행하는 이유 중 하나는 대학교수들의 임용, 재임용, 승진에 공연 실적이 필요하기 때문이다. 서울대, 한국예술종합학교, 경희대, 성신여대 등의 경우, 음악·무용 학과에서 교수로 승진하려면, 보통 매년 1회 이상의 공연 실적이 있어야 한다. 교수 업적 평가용 공연장으로 예술의전당과 세종문화회관, LG아트센터와 금호아트홀 등으로 못박은 대학도 많다. 바이올린을 전공한 교수는 "아무도 모르는 곳에서 몰래 연주하고 실적만 제출하는 관행을 막기 위한 제동장치"라고 했다.

하지만 이런 공연에 대한 질적 평가를 하는 대학은 거의 없다. 음악 칼럼니스트 유정우씨는 "연주회에 시장 논리가 작동하지 않고, 교수와 강사들이 업적 발표를 위해서 의무방어전을 치르듯 관례적으로 개최하는 것이 문제"라고 말했다.

공연장 책임도 크다. 최상철 중앙대 공연영상예술학부 교수는 "미국 카네기홀에서 하는 공연은 믿고 볼 수 있다. 우리는 유명한 공연장이라고 해도 공연 수준을 가늠할 수 없다. 이런 게 선진국과 후진국의 차이"라고 했다.