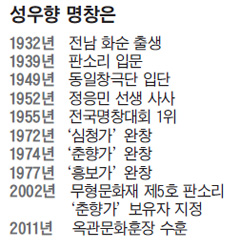

['방일영 국악상' 성우향 명창]

6세 때 鼓手 큰아버지께 배워 80세인 지금까지 소리 외길… 남성적 성음의 보성소리 大家

"춘향가·심청가·흥보가 완창, 북 잡아 주셨던 김명환 선생… 그 어른 계셨기에 가능했지"

방일영 국악상의 제19회 수상자 선정 소식을 들고 찾아간 16일 아침, 춘전(春田) 성우향(成又香·80) 명창은 판소리 '심청가' 가운데 '뺑덕어멈 도망가는 대목'을 듣고 있었다. 1976년 김명환·김동준 두 고수의 북으로 녹음한 자신의 실황 음반이었다. 여든의 명창은 자신의 소리를 들으면서도 연방 추임새를 넣고 있다.

"내 노래에 내가 반하고, 내가 홀려야 해. 영락없이 내가 춘향이가 되고, 심청이가 되고, 내가 죽는다는 그런 감정을 흠뻑 넣고 해야 하는 거여. 소리는 하다 말고, 집어치울 수 있는 게 아녀."

그는 '인간의 노력으로 올라갈 수 있는 최고 경지에 오른 명창'으로 국악계에서 평가받는다. 고수(鼓手)이면서 피리에도 능했던 큰아버지에게 여섯 살 때 전남 화순에서 처음 소리를 배운 뒤부터 성 명창은 소리 외에는 곁눈질한 적이 없었다고 했다. '보성 소리'의 완성자로 꼽히는 정응민 선생에게 1952년부터 판소리 수업을 받을 때에는 아침 6시면 어김없이 일어나 목을 풀고, 낮 2시에 스승과 만나 소리 공부를 한 뒤, 저녁에는 다시 독공(獨功)하는 생활을 7년간 계속했다. 1970년대 살림이 곤궁해져 서울 화양동에서 하숙을 치면서 살 때에도, 성 명창은 하숙집 곁에 토굴을 파고 지하실에 들어가 매일 소리를 했다. 그마저 성에 차지 않을 때는 아차산 영화사로 올라가 백일 공부했다.

"소리를 안 하면 죽을 것 같았지. 소리는 꾀를 부리면 안 돼. 삼십 분을 하면 바늘만큼 목이 조금 뚫리고 세 시간을 해야 펑펑 소리가 나와버려. 지금도 산에 들어가서 백일 소리 공부하는 게 소원이여."

그는 1972년 판소리 '심청가' 완창을 시작으로 1974년 '춘향가', 1977년 '흥보가'를 완창하면서 판소리의 전통을 굳게 다졌다. 그 공적에 자부심을 가져도 좋을 법하지만, '일고수 이명창(一鼓手 二名唱)'이라는 말처럼 성 명창은 작고한 명고(名鼓) 김명환(1913~1989) 선생에게 공을 돌렸다. 특히 1986년 성 명창과 김 고수가 함께했던 '춘향가' 완창 공연은 판소리 역사에 길이 남을 공연으로 회고된다. 당시 김 고수는 "앞으로 내가 자네 북을 또 언제 칠지 모르겠네"라며 6시간 넘게 혼자서 북을 잡았다. 이 공연은 김 고수에게 마지막 무대였다.

"선생은 혼자 북을 다 치고선 다리가 제대로 펴지질 않아 일어나지도 못했어. 사람들이 부축해서 겨우 일어나셨지. 그분이 나를 키우고 살리고 만들어 놓으신 거야."

성 명창은 타고난 목이 좋아 젊은 시절부터 "여성으로서 무겁고 힘차게 소리를 하는 이는 성우향뿐"이라는 찬사를 받았다. 장단이 다양하고 남성적인 성음을 갖춘 보성 소리는 시원시원한 그의 목소리에도 잘 맞았다. 1960년대 전북 익산에 내려갔을 때에는 관객들의 끊이지 않는 요청에 재창(再唱), 삼창(三唱)뿐 아니라 사창(四唱)까지 불러서 한동안 시내가 떠들썩했다. 그는 "노래를 하고 발표를 할 때마다 실력이 차곡차곡 쌓이는 것 같았다. 돈 많이 버는 사람이 돈을 그렇게 쟁여놓듯이, 소리꾼은 돈이 아니라 실력을 쌓아놓는 것"이라고 말했다.

성 명창은 후학 양성에도 애정을 쏟아서 제자와 '제자의 제자'까지 500여 명을 길러내 일가를 이룬 것으로 평가받는다. 지금도 매주 두 차례씩은 제자를 가르친다. 그는 "내 호 '춘전'처럼 판소리의 봄밭에서 큰 열매, 작은 열매, 꽃까지 모두 활짝 피었으면 하는 게 바람"이라고 말했다. 그는 여든 소리 인생이 "비단옷을 입고 밤길을 걷는 것과 같다"고 했다. "캄캄한데 아무리 좋은 옷을 입은들 누가 알아줄 것이여. 아무도 몰라줘도 열심히 걸어야 하는 게 소리인겨."