입력 : 2025.10.13 17:12

●전시명: '무향시간(No Arrow of Time)'●기간: 10. 10 ─ 11. 2●장소: 스페이스 윌링앤딜링(자하문로 48-1)

스페이스 윌링앤딜링은 2025년 10월 10일부터 11월 2일까지 강주리 개인전 《무향시간(No Arrow of Time)》을 개최한다. 강주리는 종이와 펜이라는 드로잉의 기본 재료를 중심으로 회화와 설치 작업을 꾸준히 이어오며, 자신만의 독창적인 시각 언어를 구축해 왔다. 이번 전시는 2024~2025년 신작을 중심으로, 작가가 시간의 흐름 속에서 감각과 의식을 조율하며 이미지를 구축해가는 과정을 보여준다.

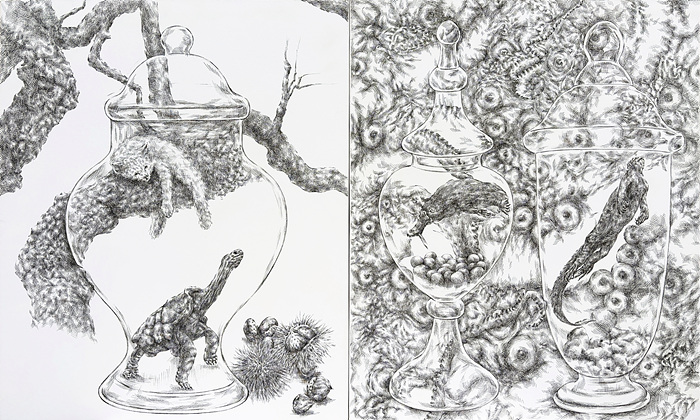

총 21점이 하나의 거대한 화면을 구성하는 기라성(Constellation)(2025)을 비롯해, 다수의 회화 및 설치 작품에서 작가는 판화지를 배접한 패널과 직접 제작한 순닥지 위에 안료, 펜, 흑연, 목탄 등 다양한 매체를 사용해 생명체와 비생명체의 세밀한 질감을 섬세하게 재현했다. 그는 순간과 시간을 동시에 포착하는 방식으로 작업 행위를 은유적으로 드러냄으로써, 관람객이 노동과 선택, 찰나와 지속의 교차에 주목하며 시간을 새롭게 인식하도록 이끈다.

강주리의 화면은 다양한 개체들이 콜라주처럼 균등하게 배치된 풍경으로, 확장과 수렴을 반복하며 파편화된 이미지들이 부유하는 장면을 드러낸다. 어린 시절 전문적인 바둑 교육을 받으며 361칸의 바둑판 위에서 수많은 수를 계산하고 예측하는 사고방식을 익혔던 경험은, 오늘날 작가가 ‘결말 없는 화면’과 ‘모듈화된 패널의 연속성’을 탐구하는 계기가 되었다. 제한된 공간에서의 답답함은 결국 무한히 이어질 수 있는 화면에 대한 관심으로 전환되었고, 이는 언제든 재배열 가능한 이번 전시의 대규모 패널 작업에도 반영되어 있다.

작가는 2024년부터 전주에서 한지 장인들과 함께 종이 제작 과정을 경험하며, 종이가 단순한 회화의 바탕이 아닌 시간과 행위가 응축된 물질임을 새롭게 인식했다. 닥나무 껍질을 삶고 풀어내고, 닥풀 점액을 섞어 뜨고 건조하는 전 과정에 직접 참여하면서 섬유가 서로 얽히고 해체되는 순간들을 목격했다. 이 과정에서 발생하는 우연성과 오류, 혹은 이물질과 불순물까지도 작업의 일부로 수용하며, 종이 자체를 수행적 경험의 산물로 제시한다.

그 결과물인 현자의 돌을 찾기 위한 의식(2025)은 작가가 직접 성형한 한지로 이루어져 있다. 장인의 기준에서는 오류로 여겨질 수 있는 요소나 이물질, 우연성을 그대로 담아낸 종이는 단순한 그림 바탕이 아닌 노동과 시간이 응축된 물질로서 존재감을 발휘한다. 반복과 선택, 우연이 교차하며 형성된 표면은 관람객에게 작업 속 축적된 시간과 행위의 흔적을 경험하게 한다.

임수영(독립 기획자, 미술사학자)은 이번 전시를 두고, 강주리의 작업을 다큐멘터리 감독이자 작가인 트린 민하(Trin T Minha)가 말한 “근처에서 말하기(speaking nearby)”의 실천과 연결지어 이해할 수 있다고 설명한다. 무언가에 ‘대해 말하기’가 아니라 그 곁에 머무르며, 고정된 결론을 내리기보다는 시간과 거리를 인정하는 태도가 강주리의 예술 속에 담겨 있다는 것이다. 그의 화면 속 존재들은 단일한 윤곽으로 규정되지 않고, 수많은 선(line)이 교차하고 축적되며 서로에게 곁을 내어준다. 이는 대상과 시간을 고정시키지 않는 비선형적 감각을 드러내며, 우리가 잊고 있던 시간의 또 다른 흐름을 환기한다.

강주리는 지난해 바위를 종이로 캐스팅했던 설치 작업에 이어, 이번 전시에서도 ‘프로타주(frottage)’ 기법을 활용한다. 종이는 단순한 그림 바탕이 아니라, 식물과 동물, 자연의 표면 질감을 직접 담아내는 매체로 기능한다. 서로 다른 존재들이 섬유질처럼 얽힌 형상으로 나타나는 이미지는 생태계의 다층적 관계를 보여주며, 전시장에 들어선 관람객은 종이의 물질성과 질감을 직접 체험할 수 있다.

전시 제목 무향시간은 시간의 방향성을 거부하는 의미를 담는다. 조선시대까지만 해도 여행의 척도는 시간이 아니라 거리였으나, 근대 교통수단의 발달과 함께 시간은 분할되고 일직선으로 흐르는 관념으로 고착되었다. 강주리의 작업은 이러한 표준화된 시간 감각에서 벗어나, 언제든 다시 얽히고 풀리며 순환하는 비선형적 시간성을 제안한다.

이번 전시는 단일한 서사나 결말로 수렴되지 않는다. 작품들은 재구성이 가능한 유동성을 바탕으로, 대상과 시간, 그리고 우리 자신을 다시 바라보게 한다. 관람객은 화면 속 존재들과 종이의 질감, 축적된 선의 흔적을 통해, 예술이 어떻게 ‘근처에서 말하기’를 실천하며 비선형적 시간을 불러오는지를 경험하게 될 것이다.