입력 : 2025.07.21 16:19

실험성과 전통성을 넘나드는 한국 작가들의 국제 무대 활약

성장하는 한국 미술 시장과 여전히 남은 구조적 과제

변화무쌍한 미술시장을 정확하게 진단하기 위해 ‘AI가 본 상반기 미술시장 분석’을 매주 연재합니다. 최근 급격히 발달한 AI는 인간의 일자리를 위협할 정도로 높은 신뢰도와 분석력을 가지고 있습니다. 이를 기사에 활용해 첨단 기술의 날카롭고 냉정한 시선으로 현장을 바라보고자 합니다. 객관적 데이터를 통해 분석한 예술의 세계는 어떤 모습일까요. [편집자주]

2025년 상반기, 한국 미술계는 유럽을 비롯한 세계 주요 미술 현장에서 활발한 활동을 이어가며 국제적 존재감을 서서히 확대해 가고 있다. 서도호의 런던 테이트 모던 개인전 〈Walk the House〉, 이슬기의 버밍엄 아이콘 갤러리 개인전 〈SPAN〉, 정영선의 이탈리아 베니스 SMAC 미술관 회고전 〈For All That Breathes on Earth〉, 그리고 부산에서 열린 디지털 미디어 아트 페스티벌 루프랩부산(Loop Lab Busan) 같은 행사는 한국 미술의 다양한 층위를 세계에 알리는 중요한 계기가 되었다.

서도호는 서울, 뉴욕, 런던 등 거주했던 공간을 반투명 나일론 메시로 재현하며 이주와 정체성, 기억의 문제를 깊이 탐구했다. 그의 전시 〈Walk the House〉는 국제 미술계에서 ‘집’과 ‘공간’에 대한 보편적 질문을 던지며 높은 평가를 받았다. 이슬기는 전통 공예 기법과 현대 조형을 결합해 한국 공예의 현대적 가능성을 보여준 개인전 〈SPAN〉에서, 퀼트, 단청, 유리, 나무 라티스 등 다양한 매체와 해외 장인들과의 협업을 선보였다. 정영선은 〈For All That Breathes on Earth〉에서 도시와 자연의 공존을 주제로 조경 분야를 예술적 실천으로 확장하는 성과를 냈다. 루프랩부산은 미디어 아트를 공공 공간과 결합하는 신선한 시도를 선보이며 부산을 아시아 디지털 아트의 중요한 거점으로 자리매김시키고 있다.

하지만 이러한 성과 뒤에는 여전히 풀어야 할 숙제가 많다. 국내 미술 시장은 규모와 구조 면에서 아직 안정적 기반을 마련하지 못했다. 특히 신진 작가들의 지속적인 성장과 안정적인 활동 지원이 부족하고, 미술관과 갤러리 생태계 역시 재정과 운영 측면에서 불안정성을 드러낸다. 해외 진출이 일부 유명 작가에게 국한되는 한계도 크다.

국제 미술 시장은 슈퍼스타 중심, 경매 중심으로 급속히 재편되고 있으며, 이 속에서 한국 미술계가 중간층을 두텁게 하고 다양성을 확장하기 위한 노력은 여전히 부족하다. 또한 대중과의 접점을 확대하는 문화정책 및 교육 인프라도 상대적으로 미흡한 상황이다.

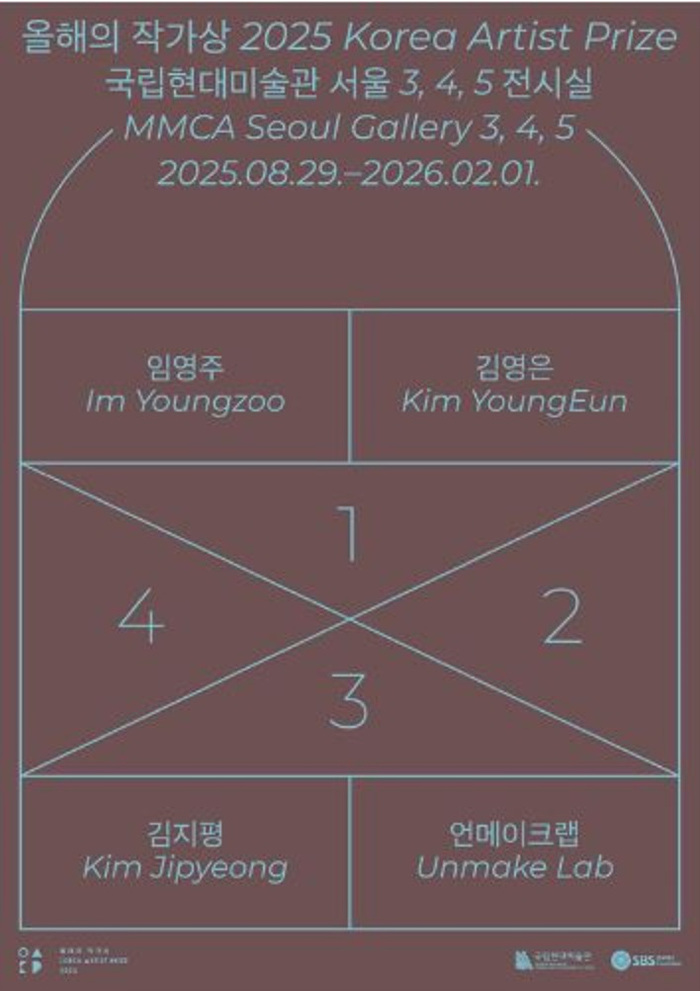

제도권 미술계에서는 국립현대미술관이 ‘2025 Korea Artist Prize’ 최종 후보로 김영은, 김지평, 임영주, Unmake Lab을 선정하며, 사운드, 텍스타일, 멀티미디어 등 다양한 매체를 아우르는 동시대 미술의 흐름을 반영했다. 기업 차원에서는 현대자동차가 청주공예비엔날레와 영국 맨체스터 위트워스 미술관 등과 협업하는 ‘Translocal Series’ 프로젝트를 발표하며 국제 문화교류를 강화하고 있다.

최근 이불 작가는 뉴욕의 Hauser & Wirth 갤러리와 전속 계약을 하며 주요 갤러리와의 협업을 확대하고 있다. 이 같은 전속 계약은 한국 미술가들의 국제적 입지를 강화하는 동시에, 한국 미술의 글로벌 네트워크 확장에 긍정적인 신호로 평가받고 있다.

한국 미술계는 앞으로 전통과 현대, 지역성과 세계성 사이에서 균형을 찾으며, 디지털 아트와 미디어 아트 분야의 확장, 신진 작가 지원, 국제 협력 프로그램 활성화, 그리고 대중 문화와의 접점 확대 등에 집중해야 할 과제를 안고 있다. 기업과 제도권의 역할 강화도 필수적이다.

결국 2025년 상반기 한국 미술계는 세계 미술계에서 점차 존재감을 드러내고 있지만, ‘중심 축’으로 자리 잡기 위해서는 구조적 한계 극복과 내실 있는 생태계 조성이라는 과제가 남아 있다. 이러한 현실 인식과 함께 지속 가능한 발전을 도모하는 균형 잡힌 시각이 앞으로의 미술계 행보에 중요한 밑거름이 될 것이다.