입력 : 2015.02.27 03:00

| 수정 : 2015.02.27 10:07

덕수궁미술관 전체 설계도 최초 확인… 공사전모 나와

宮을 공원화해 희화화하며 고종 흔적 지우려고 한 듯

1930년대 일제가 덕수궁미술관을 지으면서 고종의 장수를 기원했던 거북상을 철거하고 물개상으로 급히 교체한 과정이 최초로 확인됐다. 국립문화재연구소(소장 강순형)는 26일 "일본 시즈오카현 하마마쓰 시립중앙도서관에서 덕수궁미술관 설계도면 217매를 찾았다"며 "국내에 있던 도면 429매와 함께 설계도 전체가 처음 확인됐다"고 밝혔다. 1936~38년 덕수궁 석조전에 덧대어 지은 건물인 덕수궁미술관(현 국립현대미술관 덕수궁관)의 공사 전모가 처음 밝혀진 것이다. 연구소는 이 설계도를 전수조사하고 연구 결과를 정리한 보고서인 '덕수궁미술관설계도'를 최근 발간했다.

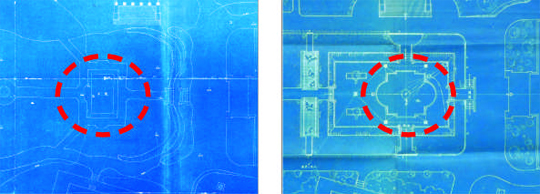

이 설계도에 따르면 미술관 최초 설계 때는 석조전 앞 거북상이 남아 있었으나 급작스럽게 조경 계획을 수정해 분수대를 만들고 물개상을 세우는 과정이 드러난다. 이번 연구를 진행한 김종헌 배재대 교수는 "최초의 배치도에는 지면에서 2.8m 높이의 연못과 그 안에 있던 거북상을 고려해 미술관 배치가 이루어졌으나 이후 작성한 '덕수궁 정원 배치도'에는 지면보다 바닥을 낮춰 연못을 만들고 중앙에 분수대를 세웠다"고 했다.

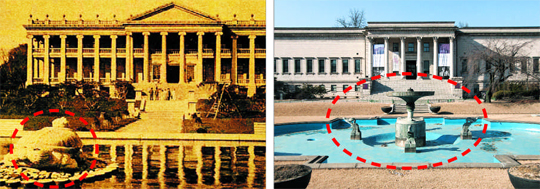

거북상은 중국에선 황제를, 우리나라에선 장수를 상징한다. 김 교수는 "결국 지금과 같은 상태는 덕수궁미술관이 준공된 이후인 1938년 갑자기 어떤 의도에 의해 변화하게 된 것"이라며 "일제가 고종의 장수를 기원했던 거북상을 없애고 덕수궁을 공원화해 희화화하면서 고종의 흔적을 지워내려 한 걸로 보인다"고 했다. 현재 석조전 앞에는 분수대 전후좌우에 앉아 입으로 물줄기를 뱉어내는 4마리 물개상이 있다. 지금까지는 이 물개상에 대해 도쿄미술학교 교수 쓰다 시노부가 디자인한 것을 오사카 주조소에서 만들어 1940년에 설치했다는 사실만 알려져 있었다.

거북상은 중국에선 황제를, 우리나라에선 장수를 상징한다. 김 교수는 "결국 지금과 같은 상태는 덕수궁미술관이 준공된 이후인 1938년 갑자기 어떤 의도에 의해 변화하게 된 것"이라며 "일제가 고종의 장수를 기원했던 거북상을 없애고 덕수궁을 공원화해 희화화하면서 고종의 흔적을 지워내려 한 걸로 보인다"고 했다. 현재 석조전 앞에는 분수대 전후좌우에 앉아 입으로 물줄기를 뱉어내는 4마리 물개상이 있다. 지금까지는 이 물개상에 대해 도쿄미술학교 교수 쓰다 시노부가 디자인한 것을 오사카 주조소에서 만들어 1940년에 설치했다는 사실만 알려져 있었다.

덕수궁미술관은 1936~38년 신축된 고전주의 건축물로 도쿄의 나카무라 요시헤이(中村與資平) 건축사무소가 설계했다. 이번에 발굴된 자료는 도면 총 646매, 도서 총 25건으로 구성됐다. 국내 국립고궁박물관에는 광복 후 구(舊)황실 재산총국을 거쳐 전하는 도면 429매가 있고, 일본에는 도면 217매와 도서 25건이 소장된 것으로 집계됐다. 도면은 나카무라 요시헤이 건축사무소에서 제작한 설계도의 원도(原圖)와 복제본인 청사진, 시공 현장에서 발생한 수정 사항을 기록한 정정 도면, 세부 시공을 위해 현장에서 직접 작성한 1:1 축척의 상세 도면(현촌도·現寸圖) 등이 총망라됐다. 구조계산서, 견적서, 예산 내역을 비롯해 공사 현장과 설계사무소가 주고받은 전보·엽서·편지까지 고스란히 남아 있었다.

연구소는 "덕수궁미술관 설계에서부터 입찰과 준공에 이르기까지 전체 과정이 완벽하게 남아 있다는 사실을 확인했다"며 "근대기 하나의 건물이 지어지는 전체 과정을 알 수 있는 최초의 귀중한 사례"라고 했다. 기초 도면에서부터 철근 콘크리트 공사, 석공사, 전기 공사, 가구 공사에 이르기까지 전체 공정을 포괄하는 도면이어서 오늘날 근대 건축물 복원에 필요한 기술적 자료를 구축할 수 있게 됐다는 것이다. 김종헌 교수는 "석조전이 이전 모습대로 복원된 만큼 이제라도 물개상을 철거하고 거북상을 복원해야 한다"고 주장했다.