입력 : 2009.10.06 03:46

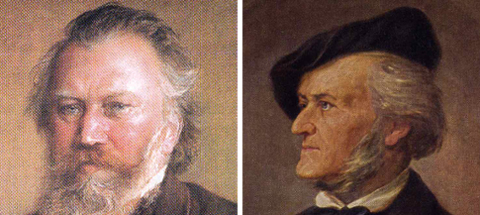

낭만주의가 만개했던 19세기 음악계의 한복판에서 일대 격전이 벌어졌습니다. 이른바 '브람스(1833~1897) 진영' 대 '바그너(1813~1883) 진영'의 격돌입니다. 슈만과 브람스, 당대의 평론가 한슬리크가 한편이었고, 바그너의 장인이 되는 리스트와 바그너 자신, 바그너에게 아내를 빼앗길 운명의 지휘자 한스 폰 뷜로가 다른 한편에 있었습니다. 리스트의 딸이자 폰 뷜로의 아내였던 코지마는 훗날 바그너와 결혼합니다. 어쨌든 음악사에서는 이를 보수와 진보의 갈등으로 해석합니다.

두 진영의 대립에는 '악성(樂聖) 베토벤을 어떻게 바라볼 것인가'라는 문제가 깔려 있었습니다. 독일 고전음악의 완성자인 동시에 낭만주의를 예시한 선배의 위업을 브람스 진영에서는 충실하게 계승하는 것이 우선 과제라고 보았습니다. "언제나 내 뒤에서 거인이 걸어오고 있는 소리가 들린다는 사실을 알지 못할 거야"라는 브람스의 고백은 그가 베토벤 앞에서 얼마나 많은 중압감을 느꼈는지 보여주는 단적인 사례입니다. 완성에 20여년이나 걸렸던 브람스의 교향곡 1번이 '베토벤의 10번 교향곡'이라는 평가를 받았던 것 역시 같은 맥락입니다.

두 진영의 대립에는 '악성(樂聖) 베토벤을 어떻게 바라볼 것인가'라는 문제가 깔려 있었습니다. 독일 고전음악의 완성자인 동시에 낭만주의를 예시한 선배의 위업을 브람스 진영에서는 충실하게 계승하는 것이 우선 과제라고 보았습니다. "언제나 내 뒤에서 거인이 걸어오고 있는 소리가 들린다는 사실을 알지 못할 거야"라는 브람스의 고백은 그가 베토벤 앞에서 얼마나 많은 중압감을 느꼈는지 보여주는 단적인 사례입니다. 완성에 20여년이나 걸렸던 브람스의 교향곡 1번이 '베토벤의 10번 교향곡'이라는 평가를 받았던 것 역시 같은 맥락입니다.

반면 바그너 진영에서는 베토벤을 정점으로 기악곡이 완성에 이른 만큼, 오페라에서 같은 혁신을 일으키는 것이 긴요하다고 보았습니다. 베토벤의 교향곡 9번을 즐겨 지휘했던 바그너가 "교향곡을 쓸 권리는 베토벤에 의하여 소멸됐다"고 단언한 것이 대표적입니다.

두 진영의 치열한 공방은 이를테면 '베토벤을 따라갈 것인가, 넘어설 것인가'라는 논쟁이었던 셈입니다. 애초 음악적 견해차에서 비롯했지만, 친소 관계나 인간적 갈등이 얽히고설키면서 때로는 인신공격에 가까운 수준으로 번지기도 했습니다. 브람스의 친우(親友)였던 한슬리크가 바그너의 음악을 끊임없이 비판하자, 격앙된 바그너가 한슬리크를 향해 "우아하게 감춰진 유대인 혈통"이라고 직격탄을 날린 것이 대표적 사례입니다.

19세기 말 바그너 진영이 득세하면서, 브람스는 시대에 뒤처진 보수나 수구로 몰리게 됩니다. 브람스의 억울한 누명을 뒤늦게 벗겨준 후배 작곡가가 쇤베르크(1874~1951)입니다. 빼어난 이론가이기도 했던 쇤베르크는 브람스의 음악에 숨어 있는 혁신적 요소들을 찾아내면서 그를 '진보주의자'로 복권시킵니다. 쇤베르크는 브람스의 피아노 4중주를 직접 관현악곡으로 편곡하기도 했지요.

'12음 기법'으로 독일 음악 전통이나 조성의 질서를 뿌리째 흔들었던 쇤베르크가 독일 고전음악의 충실한 계승자였던 브람스를 구원하러 나선 모양새는 지금 보면 상당한 아이러니입니다. 하지만 청년 시절 쇤베르크는 브람스 진영에서 음악 생활을 시작했지요. 이렇듯 음악계에서도 어제의 보수는 내일의 진보가 되기도 합니다. 이것이 어디 음악계만의 일일까요.