19세기 낭만주의 양식 빌려온 오늘날의 디지털 풍경화

입력 : 2025.11.20 15:07

정희민 개인전 ‘번민의 정원’

디지털 세계와 현실 결합한 독창적 풍경화

내년 2월 7일까지 한남동 타데우스 로팍

디지털 환경과 현실이 혼재하는 오늘날의 풍경은 어떤 모습일까. 정희민은 인공과 자연을 분리된 세계로 보지 않는다. 작가는 정원에 대해 “자연처럼 보이지만 실은 인공적인 상태로, 디지털 세계 역시 인공적인 구조 안에서 작동한다는 점이 닮았으며, 식물을 채집하듯이 디지털 이미지를 수집한다”라고 밝혔다.

그런 의미에서 전시명 ‘번민의 정원’은 디지털 세계와 현실의 파편화된 환경 모두를 담고 있다. 이번 전시는 내년 2월 7일까지 타데우스 로팍 서울에서 열린다. 작가는 2024년에 타데우스 로팍 런던에서 개인전을 가진 바 있다. ‘번민의 정원’은 작가의 두 번째 타데우스 로팍 개인전으로 신작 회화와 청동 조각을 선보인다.

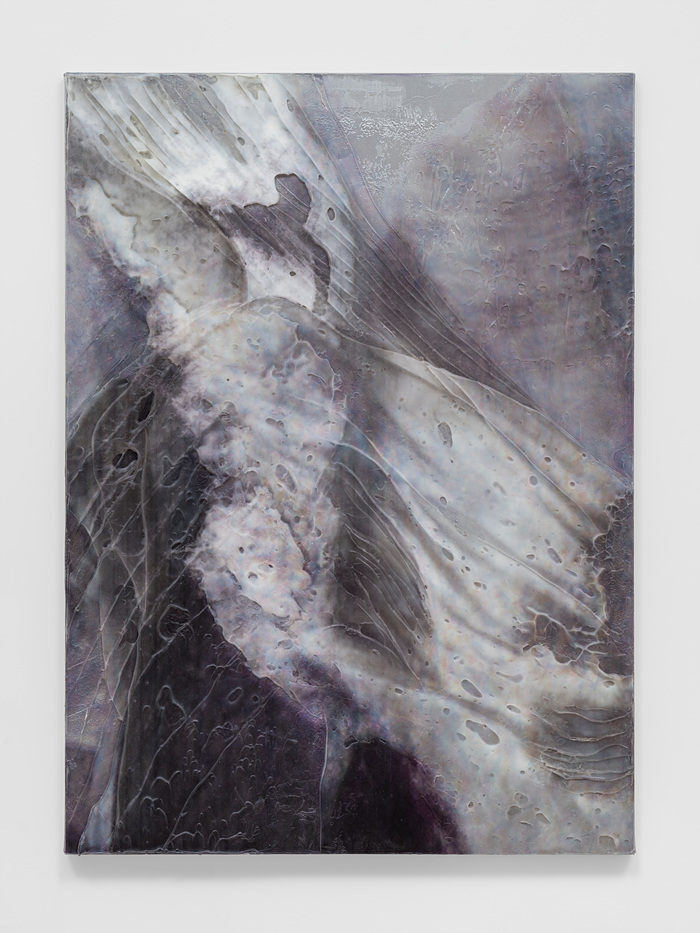

정희민의 작품에서 가장 이질적인 점은 바로 아크릴 안료의 보조재로 사용되는 겔 미디움이 전면에 등장한다는 점이다. 겔 미디움은 마르지 않은 상태에서는 점성이 있는 반투명 액체 형태이며, 건조 과정을 거치며 단단해지는 재료다. 작가는 이러한 점성과 유동성을 이용해 작품 위에 결과 깊이감을 더한다. 이 과정에서 표면은 평면적 이미지가 아닌 실질적인 부피감을 지닌 물질적 공간으로 전환된다.

정희민의 회화는 바다의 파도, 조개껍질, 돌, 꽃, 나무껍질처럼 자연에서 유래한 이미지들로부터 출발한다. 온라인 데이터베이스에서 수집된 이미지는 3D모델링 프로그램을 통해 변형되며 캔버스 위로 옮겨진다. 작가는 이러한 작업물을 풍경화로 여긴다. 현실의 물질과 디지털 데이터의 레이어가 축적된 이 표면은 유기적이면서도 인공적인 감각을 동시에 드러내며 합성 플라스틱이나 데이터 이미지, 더 나아가 신체나 지질학적 단면을 연상시키기도 한다.

정희민의 작업은 ‘조각적 행위’에 가깝다. 작품의 대상이 되는 자연물은 모두 뚜렷한 부피를 지닌 것으로, 작가가 사용하는 매체의 물리적 조건과 충돌한다. 이러한 형태적 긴장을 통해 구축된 화면은 평면으로 입체성을 표현하는 지점에서의 역설이 두드러진다.

정희민은 19세기 르네상스 회화 양식의 ‘숭고함’과 결합해 시간과 공간을 초월한 복합적인 풍경화를 탄생시킨다. 영국 철학자 에드먼드 버크(Edmund Burke)는 숭고함에 대해 ‘인간이 온전히 이해할 수 없는 거대함이 주는 두려움과 경외의 감정’이라고 정의내린 바 있다. 이는 낭만주의 예술가들의 상상력을 이끈 핵심 개념이 됐고, 정희민 역시 인간이 압도적인 자연의 힘 앞에서 느끼는 감정의 깊이를 오늘날의 디지털 풍경 속에서 다시 호출한다. 무한히 확장되고 통제 불가능한 가상의 세계를 마주하는 경험을 새로운 감각으로 번역하면서 디지털 시대의 숭고함을 새롭게 정의내린다.

- CP