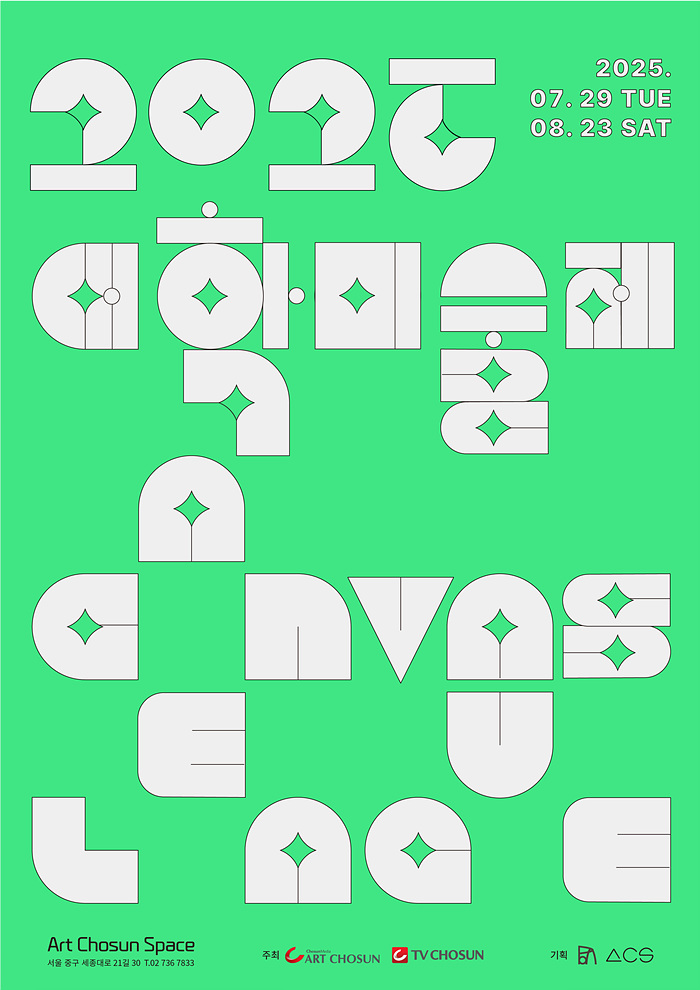

[2025 대학미술제 캔버스 노트 3장] ‘Wreath I’·’Density’·’별과 말’

입력 : 2025.07.18 13:20

‘2025 대학미술제: 캔버스 리그’

ACS와 졸업작품 아카이빙 플랫폼 PoA 공동 주최

29일부터 서울 광화문 ACS(아트조선스페이스)에서 블라인드 전시

전시 관람객 블라인드 투표

득표 상위 3인은 인천 파라다이스시티 ACF 참가 혜택

‘2025 대학미술제’는 2024년 졸업 작품을 제출한 대한민국 예술대학 학생들의 작업을 재조명하고, 학업을 마침과 동시에 새로운 출발선에 선 청년 작가들에게 전업 작가로 나아가는 전환점이자 도약의 기회를 제공하고자 기획된 전시다.

이번 전시는 ART CHOSUN과 TV CHOSUN이 공동 주최하고, 졸업 작품 아카이빙 플랫폼 PoA와 ACS(아트조선스페이스)가 공동 기획했다. ‘2025 대학미술제’에는 51개 대학 출신 졸업생 수백 명이 지원했으며, 이중 내부 심사와 외부 전문가 평가, 대중 투표를 거쳐 21명이 최종 선발됐다. 선발 작가는 7월 29일부터 서울 광화문 ACS(아트조선스페이스)에서 전시를 갖고, 방문객 투표를 통해 득표 상위 3인에게는 오는 10월 인천 파라다이스시티에서 열리는 전시형 아트페어 ACF(아트조선포커스) 참가 자격이 주어진다. ACF는 미디어의 시선과 관점으로 기획한다. 올해 3월에 이우환·이배·윤형근·김창열·하종현·박서보 등 세계적인 작가의 작품을 내걸어 컬렉터들에게 많은 호응을 받았다.

이에, 아트조선은 7회에 걸쳐 매체·주제·표현양식 등의 기준으로 작가 3인을 묶어 연재한다. 블라인드로 진행되는 전시 특성상 작가 이름과 이력을 공개하지 않는다.

‘Wreath I’의 작가는 서로 대척점에 놓은 개념을 탐구하며 작업을 전개해 왔다. 이번 작품에서는 그리기와 지우기의 교차를 통해 드러난 형상을 쌓아 올린다. 이후 작가는 작품을 완성시키기 보다 작업의 일시적 멈춤으로 작품을 유예하고, 시작과 완성 사이 어딘가에 머무르는 화면을 포착해 관람객에게 내보인다.

‘Wreath I’은 수많은 나무꼬지가 꽂혀 있는 모습에서 폭발하며 소멸하는 형상을 발견하며 시작됐다. 작품 속 화면은 언뜻 연기가 자욱한 곳의 식물 같기도, 구름 속에서 모습을 드러낸 구조물처럼 보이기도 한다. 이렇듯, 작가는 구체적인 특정 개념이나 사물을 묘사하기 보다는 모호한 형상을 통해 대척점에 놓인 양극단이 어떻게 서로 상호작용하고 모습을 드러내는지에 주목한다.

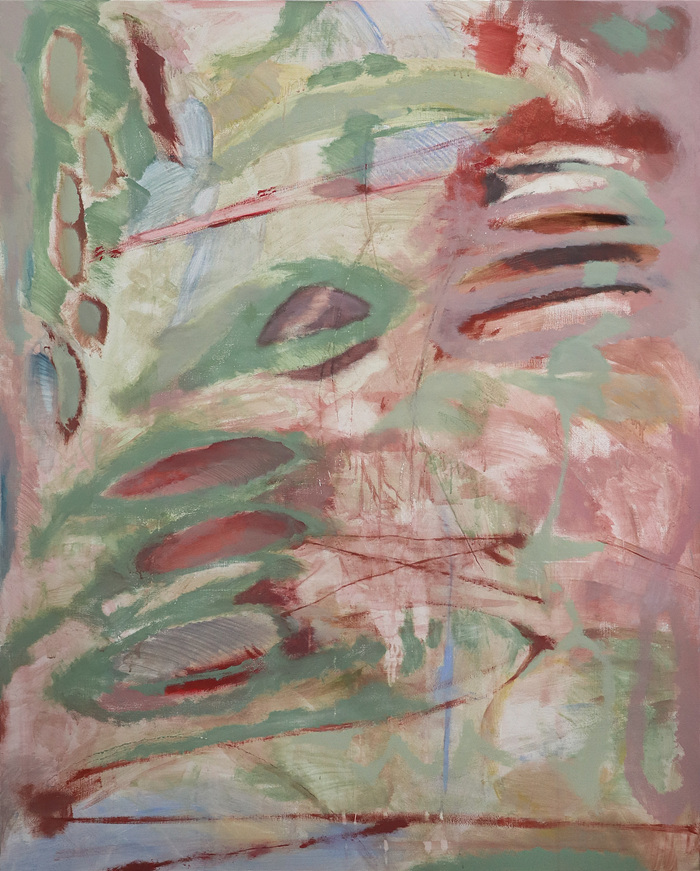

‘Density’는 서사와 재현으로부터 거리를 두고 직관적인 시각에 기반한 작품이다. 작가는 우연한 감각을 통해 비구상적인 방식으로 작업에 임한다. 완성된 이미지를 미리 생각하기보다는 빈 공간에서 즉흥적인 조각을 채집에 화면 위에 올리며, 틈을 만들거나 레이어를 쌓아 하나의 화면으로 완성시킨다.

복잡하고 다의적인 상황을 묘사하기보다는 순간의 감각을 표현한다. 특히 작품 ‘Density’는 자유분방하면서도 차분한 색의 쓰임이 돋보이며 맑고 순수한 추상화의 매력을 느낄 수 있다.

디스토피아적 상상력이 돋보이는 작품 ‘별과 말’은 인간 멸종 이후 인간 문명 공간이 자연에 의해 어떤 식으로 변화하고 재탄생하게 됐는지에 대한 내용을 담고 있다. 이 작가의 세계관 안에서는 인간의 보살핌이 필요하던 야생화가 인간의 손이 닿지 않는 곳까지 높게 자라나고, 새로운 모습의 동물이 나타나기도 한다. 작가는 인간주의적인 시선에서 벗어나 미래-생태학적인 새로운 시선을 제시한다.

‘별과 말’ 역시 인간 존재가 소멸해도, 폐허가 되는 것이 아닌 따뜻한 자연이 만개하는 이미지에 기반해 하늘에 떠 있는 별을 갈망하는 비인간 존재를 표현한다. 작가는 “인간이 탄생했을 때도 마찬가지로 별을 보며 같은 호기심을 느끼지 않았을까?”라고 말한다.

- CP