쿠르트 프리츠쉬·나탈리 사시 오르간·원민영 'Soft Forgetting'

입력 : 2025.07.11 11:39

●전시명: 'Soft Forgetting'

●기간: 7. 3 ─ 8. 2

●장소: 상히읗(신흥로 30)

상히읗은 오는 7월 3일부터 8월 2일까지 쿠르트 프리츠쉬(b. 1995,독일), 나탈리 사시 오르간(b.1999,태국), 원민영(b. 2000,한국)의 작업을 선보이는 단체전《Soft Forgetting》을 개최한다.본 전시는 기억이 우리를 단단히 붙잡는 동시에 조용히 소멸해가는 복합적이고 층위적인 성질에 주목하며, 그 사이의 불확실하고 미세한 순간들을 각기 다른 작가의 시선으로 포착한다. 세 작가는 ‘기억’이라는 감각을 구성하는 지속적인 선택의 과정을 통해, 무엇을 붙들고 무엇을 놓을지를 고심하고, 기억과 망각사이에서 발생하는 새로운 가능성의 지점을 탐색한다.

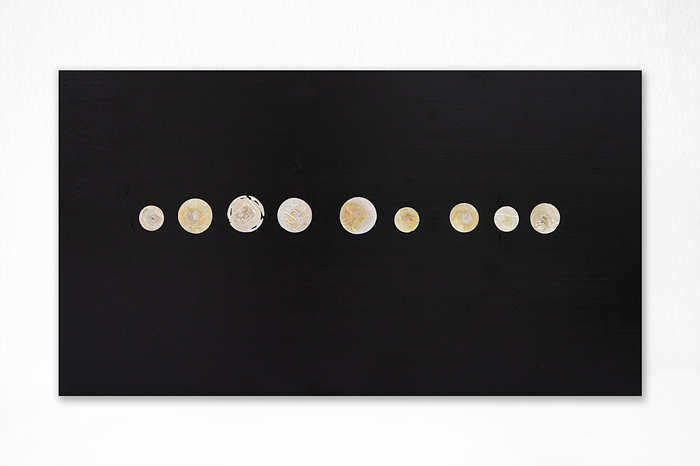

쿠르트 프리츠쉬는 조각과 사진을 매개로 변화(transformation), 상실, 기억의 과정을 탐구한다. 일상에서 발견한 재료와 주조된 형상을 활용해, 시간이 사물과 구조에 남기는 흔적을 살핀다. 최근에는 상실의 경험에 기반한 작업을 선보여 왔으며, 죽음을 향해 나아가면서도 동시에 그로부터 멀어지는 어딘가에 머무는 상태를 조형화한다. 이번 전시에서는 주석으로 주조한 동전을 나무 패널에 새긴 신작을 선보인다. 동전에는 작가가 지난 1년 간 직접 촬영한 이미지들이 각인되어있으며, 특히 폼페이 근처 고고학 유적지인 헤르쿨라네움에서 찍은 해골 이미지가 눈에 띈다. 작가는 조각과 사진 모두 무언가를 ‘보존’하려는 시도라는 점에 주목한다. 폼페이 화산의 갑작스러운 분출이 마치 사진 셔터처럼 고대의 한순간을 정지시켰다는 점에서, 신체가 시간 속에 고정된 사진적존재로 다가왔다고 설명한다. 이외에도 작가는 폐업한 가게의 간판 글자나 인근 주조소에서 얻은 청동 활자 등 길거리에서 마주한 문자들을 동전에 새겨넣었다. 뼈와 유사한 형태를 가진 이 문자들은 기록과 소멸의 경계에서 재료와 의미를 새롭게 구성하며, 기억해야 한다는 감각과 결국은 잊히고야말 것이라는 예감 사이에서 작업의 물질적 원리를 성립시킨다.

나탈리 사시 오르간은 주요 역사가 놓치거나 배제한 단절된 역사를 탐구하며, 다양한 시대와 장소, 문화가 뒤섞인 복잡한 기억의 층위를 드러낸다. 자신의 정체성과 주변 환경에서 출발해 세대와 지역을 넘나드는 다양한 기록과 신화를 함께 엮으며, 역사와 기억이 단순히 옳고 그름으로 나뉘지 않는, 때로는 모호하고 중첩된 이야기들임을 보여준다. 이번 상히읗 전시를 위해 제작한 신작들은 집단기억, 가족관계, 기원, 애니미즘 신앙에 대한 내러티브를 설치와 회화를 통해 탐구한다. 각 작품은 스테인리스 프레임, 텍스트, 체인메일, 인그레이빙 등의 재료를 사용해 기억을 시각적으로 환기하며, 하나하나 독립적으로 존재하면서도 전체적으로는 파편적인 서사를 이루며 이어진다. 특히 토끼띠인 작가와 말띠인 어머니 사이의 관계를 중심에 두고, 여성성, 생명력, 이주와 연관된 상징을 토대로 세대간 기억 형성과 화해의 가능성을 살핀다. 이와 연결된 가족의 기억 장소와 역할 변화의 공간들은 포스트 식민주의 이론에 대한 작가의 관심과 함께, 정체성과 소속, 권력의 역사를 복합적으로 담아낸 회화의 배경이 된다. 토끼와 말이라는 상반된 존재는 정지와 움직임, 직관과 인내라는 이중성을 드러내며, 신화, 기억, 장소성의 층위를 엮어 세대 간의 유대가 어떻게 형성되고 유지되는지를 서사적으로 탐색한다.

원민영은 처음부터 단단히 정해진 의미나 형식을 갖지 않는 그림을 그린다. 가볍고 농담처럼 보이는 이미지와 어딘가 진지하고 불편한 감정을 함께 보여주면서, 명확히 설명되지 않는 상태 자체를 붙잡고자 한다. 그는 기억이 쉽게 사라지고 흐려지는 순간들—그중에서도 오래 공들여 그린 그림이 결국 버려지거나 숨겨지는 상황—을되새기며, 그런 반복 속에서 오히려 작업의 동기를 찾는다. 상히읗에서 선보이는 작업에서 등장하는 체리의 이미지는 이중적인 감정을 상징한다. 어릴적 어른을 흉내내며 사탕을 담배처럼 들고 있던 기억처럼, 체리는 예쁘고 가벼운 외형 뒤에 꾸며진 감정, 혹은 일부러 만들어낸 태도를 담고있다. 작가는 어떤 이미지를 ‘괜히’ 오래 들여다보는 순간, 거기서 느껴지는 낯선 감정과 아이러니를 중요하게 여긴다. 그림을 통해 완벽한 이해나 진실을 전하려하기 보다는, 이해되지 않는채로 남는 감정들, 실수할 수 밖에 없는 태도, 그리고 그럼에도 불구하고 반복되는 희망 같은 것을 붙들고 싶어한다. 원민영의 회화는 그래서 늘 어딘가 어긋난 상태, 하지만 그안에 진심이 스며든 감정의 찰나를 담아낸다.

- CP