신체와 미술(3) - 손: 의지, 창조 그리고 소통

입력 : 2025.05.12 15:23

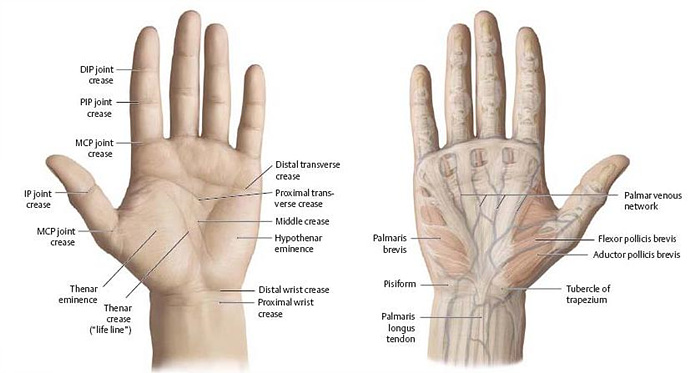

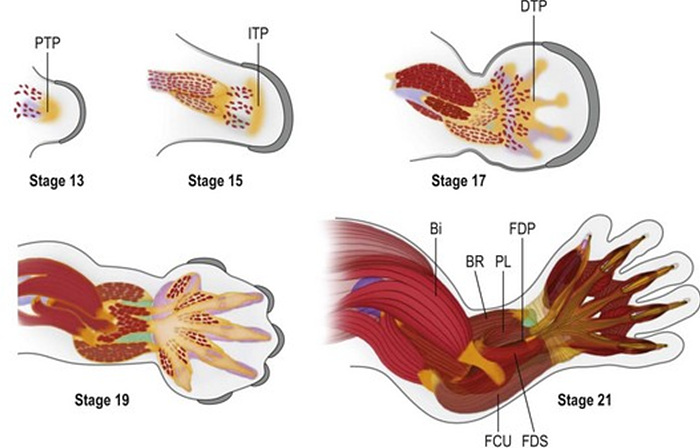

쇼펜하우어의 철학을 빌자면, 손은 무언가를 잡으려는 의지가 진화에 축적되어 뻗어 나온 기관이다. 사실일 수도 있다. 진화의 축소판인 개체 발생 과정을 보면 올챙이 같은 태아의 목에서 새순이 움튼다. 목의 중추 신경을 끌고 나온 싹은 쑥쑥 자라 팔이 되고 그 가지 끝에 개구리의 물갈퀴 같은 손이 피어난다. 마지막으로 손가락 사이의 막이 사라지면서 인간의 손이 완성된다. 그렇게 자궁에서 세상으로 나온 손은 이후 수십 년간 수많은 것을 잡게 된다.

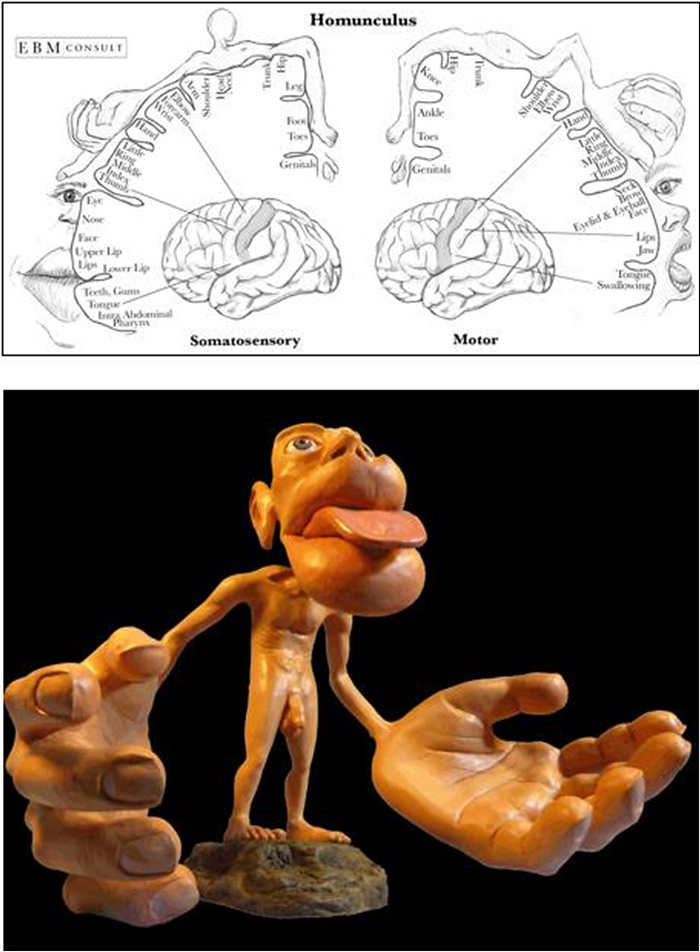

다소 기괴한 위 그림은 각 신체 기관을 담당하는 대뇌피질의 영역을 비율에 맞춰 형상화한 ‘호문쿨루스(Homunculus)’다. 머리가 큰 것은 당연하지만, 양손이 머리의 두 배 이상이다. 뇌의 의지가 손과 강하게 이어지는 것이다. 19세기에 활동한 철학자 쇼펜하우어의 생각이 20세기 의학과 진화론의 지원을 받고 있다. 미루어 짐작하건대, 손은 우리의 예상보다 훨씬 중요한 기관일 것이다.

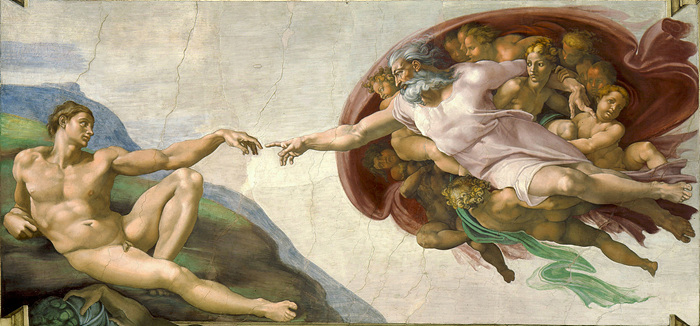

손은 무언가를 창조하려는 의지가 발현된 기관일지도 모른다. 진화론의 손은 창조론에도 있다. 인간 따위가 감히 신에 접할 수 없기에, 조물주는 닿을 듯 말 듯한 손가락 끝으로 최초의 인간 아담을 창조한다. 그리고 인간은 창조된 손으로 예술을 만들어낸다. 손은 인간의 감각을 강화한다. 시각을 위한 미술, 청각을 위한 음악, 촉감을 위한 의복, 후각과 미각을 위한 향과 음식은 모두 손의 작품들이다.

미켈란젤로는 신이 손가락 끝으로 인간을 창조하는 순간을 자신의 손으로 그려냈다.

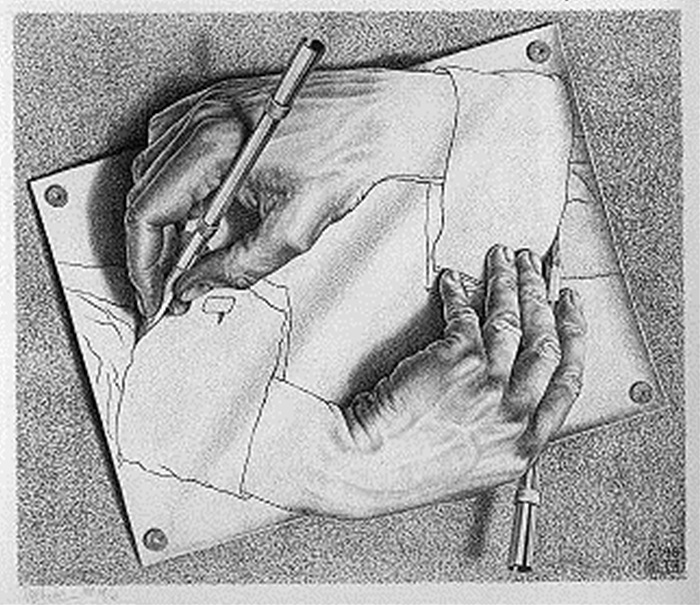

그렇다면 어느 손이 창조의 손이고 어느 손이 피조물의 손인가? 신이 인간을 창조하던, 인간이 신을 그려내던 일단 손이 존재해야 한다. 바로 이 지점에서 M.C. 에셔가 1948년에 그린 ‘그리는 손’의 모순과 순환이 멋지게 얽힌다.

*

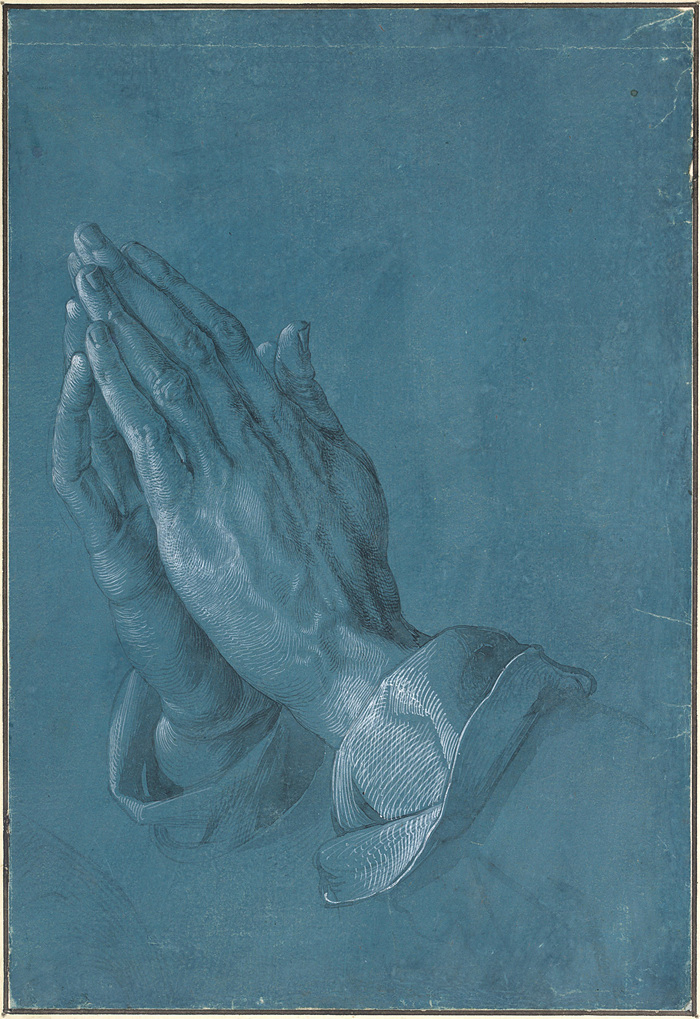

기독교가 세상을 지배하던 시절, 그려진 손은 신의 손바닥을 벗어나지 못했다. 다 빈치의 1505년 작 ‘Salvator Mundi(세상의 구세주)’를 보자. 신의 오른손은 하늘을 향해 삼위일체를 가리키고, 왼손바닥 위에는 세상이 놓여있다. 뒤러의 작품 ‘기도하는 손’에서 정교하게 묘사된 인간의 손은 신에 대한 봉헌에 파묻힌다. 그렇게 화가의 손으로 그린 인간의 손에 신의 손길이 묻는다.

인간의 손을 앗아간 신. 그 신을 의심하는 시도도 있었다.

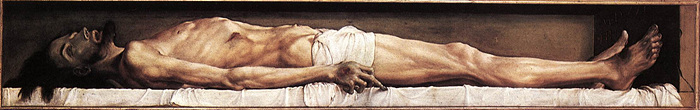

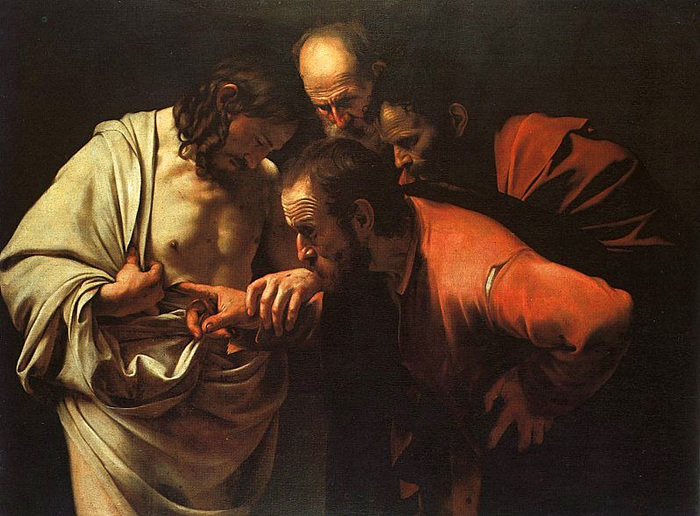

홀바인의 1522년 작 ‘무덤 속의 그리스도’의 손은 불사인 신의 손등이지만 못에 뚫려 검게 괴사한 인간의 신체이기도 하다. 카라바지오의 1602년 작 ‘의심하는 성 토마스’는 한층 더 노골적인 배교다. 의심 많은 토마스는 부활한 신의 상처에 인간의 손가락을 넣는다. 의심하는 인간의 오른 손목을 붙잡는 왼손은 신의 손인가, 인간의 손인가? 무엇이 되었든, 두 작품의 손에는 쇼펜하우어가 언급한 ‘무엇을 잡기 위한 인간의 의지’는 없다. 그렇게 진화가 거세된 손은 긴 시간 창조론의 성당에 머물게 된다.

시간이 흘러, 신의 손아귀에서 빠져나온 인간의 손은 자신의 의지로 예술을 창조하는 새로운 조물주가 된다.

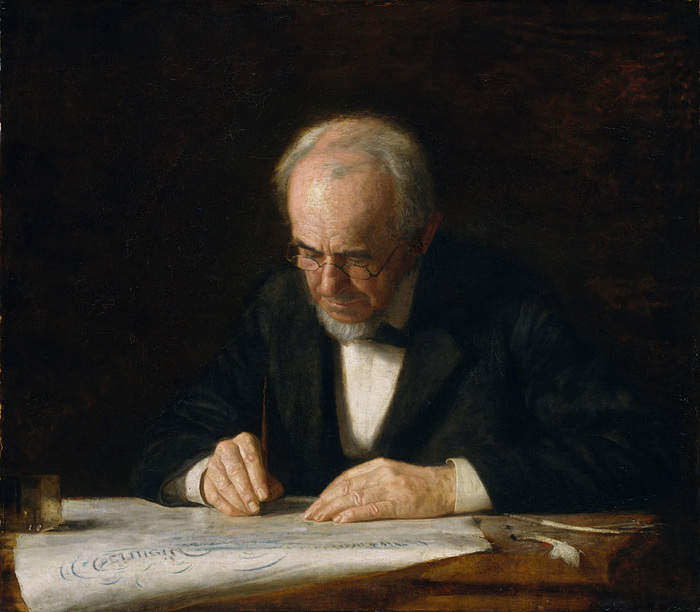

미국의 사실주의 화가 에이킨스가 그린 ‘글을 쓰는 대가’(1882)에서 펜을 쥔 손은 종이에 새겨진 활자처럼 정적이다. 하지만 대가의 늙고 주름진 손은 집필에 애를 쓰고 있다. 드가가 1870년에 그린 ‘오페라의 오케스트라’(1870)에서는 바순을 연주하는 연주자의 손에서 음악이 들린다. 글과 음악을 만들어내는 인간의 의지다.

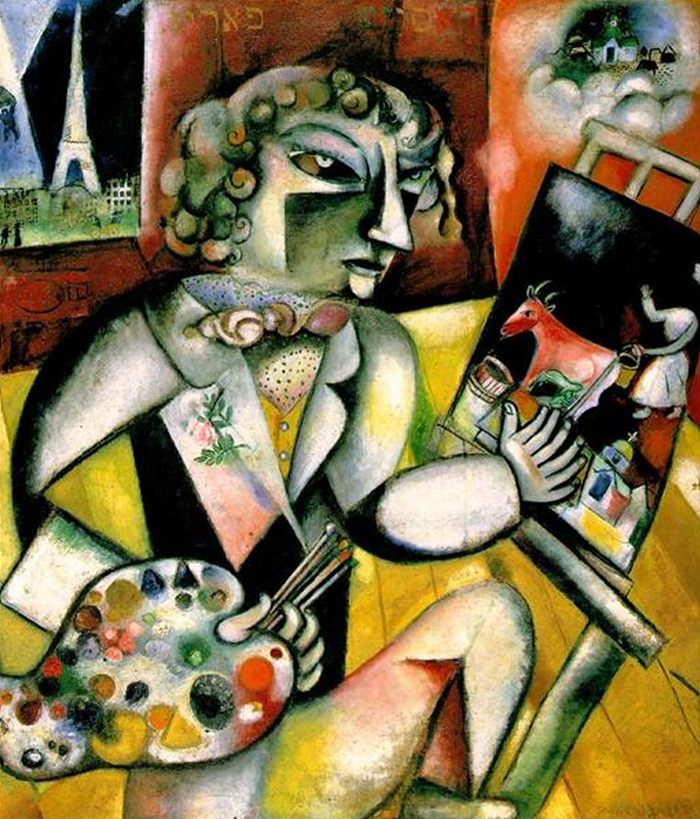

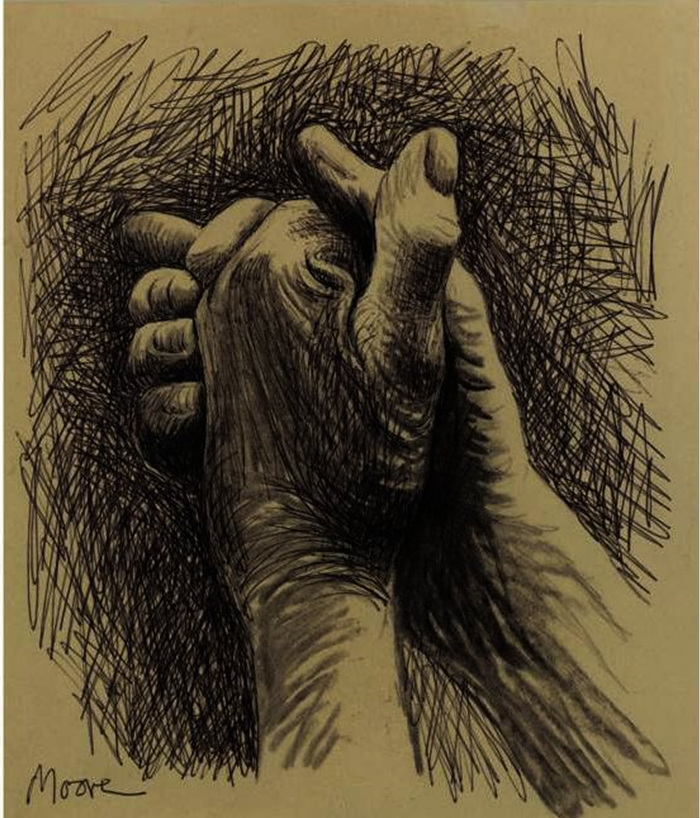

샤갈의 1913년 자화상에서 붓을 든 오른손의 손가락은 다섯 개지만, 왼손은 손가락이 일곱 개다. 정상적인 손은 아니지만 그림 안의 그림 ‘러시아에게, 당나귀에게 그리고 타인에게’를 그려낸 예술가의 재능 넘치는 손이다. 영국의 조각가 헨리 무어가 그린 ‘예술가의 손’(1974)은 화가 자신의 손을 쥐고 있다. 무어의 그림에 신은 없다. 창조의 모든 힘은 예술가의 손에 오롯이 담겨있다.

문학, 음악, 미술, 연극, 무용 등 모든 예술에는 인간의 손과 의지가 필요하다.

의지의 손은 대형 조각 작품에서 확연하게 드러난다. 김승국 작가의 ‘상생의 손’(1999)은 새천년을 맞이하며 설치한 청동 조형물인데, 곧바로 포항시의 랜드마크이자 새해 일출의 명소가 되었다. 손바닥으로 태양을 들어 올리거나 움켜쥐는 연출 사진이 많아서 오른손만 있다고 생각하지만, 마주 본 육지에 왼손도 있다. ‘상생의 손’은 천구를 떠받들고 있는 거인 아틀라스의 손처럼 잔뜩 힘이 들어가 있다. 두 손은 중력을 견디고 있다. 김승국 작가는 작품을 통해 희망과 상생 같은 고귀한 가치는 하늘에서 저절로 떨어지는 게 아니라, 힘과 노력의 손으로 극복하고 쟁취해야 한다고 말한다.

미국 작가 토니 타셋이 클리블랜드 미술관에 설치한 ‘주디의 손’(2018)은 상생의 손을 뒤집은 형태다. 이 손에서도 강한 물리력이 느껴진다. 대지를 움켜쥘 듯한 악력(握力)과 육중한 무게를 버텨내는 지지력이다. 두 힘의 동적 평형은 의지에 수렴하다 ‘창조의 손’이라는 예술적 해(解)가 된다.

이용덕 작가의 역상 조각 ‘올림픽의 매력’은 뻗어 나오는 힘과 강렬한 의지를 발산한다.

평면 사진으로는 역상 조각의 매력을 온전히 알기 힘들다. 그래서 약간의 작품 설명을 덧붙이자면, 좌측의 몸통과 왼팔의 손목까지는 음각이고 우측의 주먹만 양각이다. 그래서 관람객의 시선에 따라 조각이 움직이는 것처럼 느껴진다. 역동성까지 움켜쥔 손은 발생학의 도해처럼 무엇인가를 잡기 위해 몸통에서 근육을 끌고 나와 양각으로 튀어나온다. 이렇게 역상 조각 ‘올림픽의 매력’은 ‘동력학(動力學)의 매력’이자 ‘의지의 매력’으로 솟구친다.

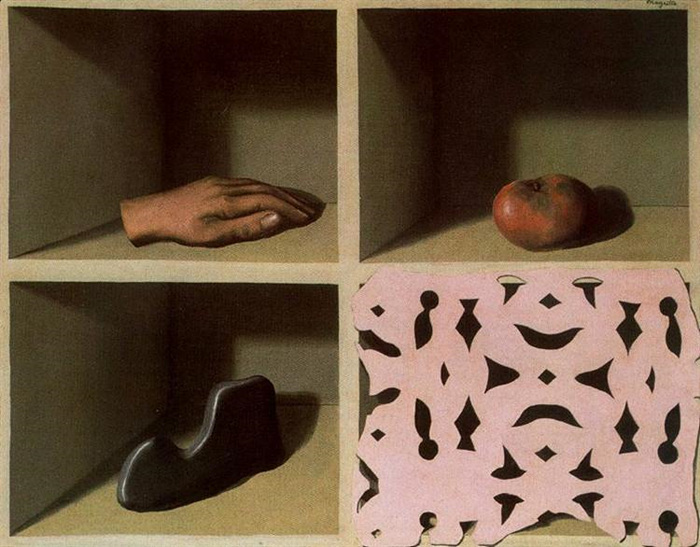

초현실주의 화가들에게 창조와 의지, 신과 인간이라는 이분법은 촌스러운 개념이 된다.

초현실주의의 손에는 신성의 손길도 신체의 움직임도 없다. 사람의 손이지만 악력과 중력이 없어 매우 건조하고, 기괴한 제목에 희석된 의미는 완전히 다른 차원에서 붕괴한다. 르네 마그리트, 막스 에른스트, 살바도르 달리에게 손은 어두운 사과, 끈에 연결된 빨간 공, 녹아내리는 시계와 같은 오브제(Objet)일 뿐이다.

*

‘소통의 손’에 관해 이야기해 보자.

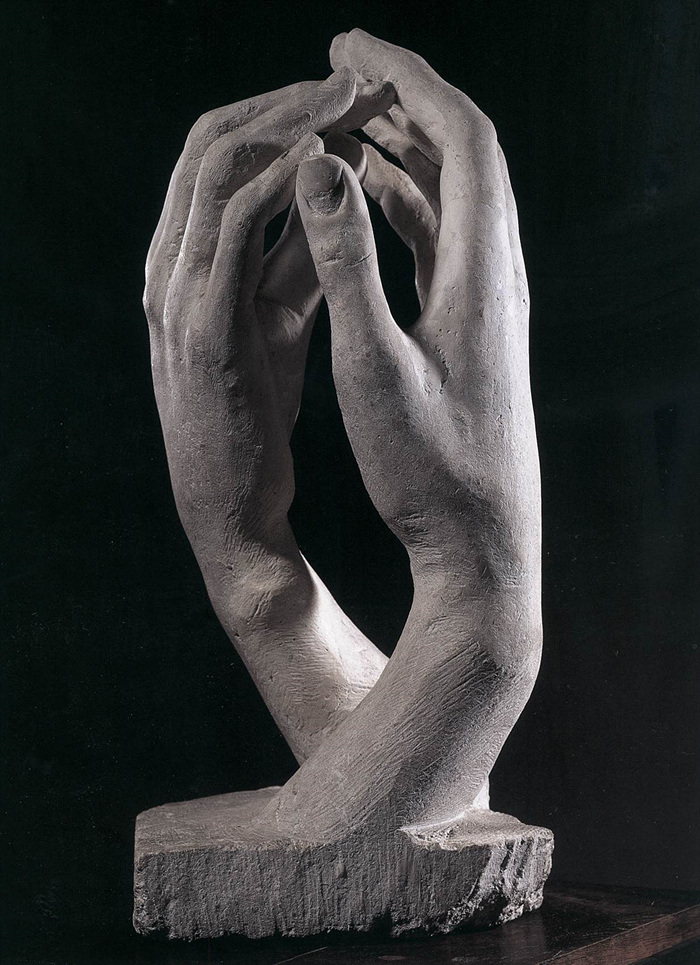

먼저 로댕의 1908년 작품 ‘대성당(The Cathedral)’이다. 기도하듯 모은 두 손에서 성당 건축이 연상될 뿐이다. 그런데 왜 대성당일까? 신성의 손인가? 아니면 인간 의지와 예술 창조의 손인가? 이야기를 전개하기 위해 미술 이외의 다른 예술 재료가 필요하다. 문학 작품 하나와 음악 한 곡 그리고 영화 속 연극 한 장면이다.

먼저 미국의 소설가 레이먼드 카버의 단편 소설 ‘대성당’(1983)을 간단하게 살펴보자.

주인공 ‘나’의 집에 아내의 옛 친구인 시각장애인 ‘로버트’가 방문한다. 탐탁지 않고 또 어색한 식사와 술자리 후 아내는 먼저 잠자리에 든다. 로버트와 단둘이 거실에 남은 주인공은 TV에 나오는 대성당의 외관을 열심히 맹인에게 설명하지만 여의치 않다. 그러자 로버트가 손으로 보는 법을 알려주겠다며 주인공에게 종이 위에 펜으로 대성당을 그리라고 한다. 그리고 로버트는 주인공의 등 뒤에서 대성당을 그리는 주인공의 손 위에 자신의 손을 얹는다. 주인공이 포개진 손으로 그림에 열중하자 로버트는 눈을 감아보라고 제안한다. 시각장애인으로부터 보는 법을 배운 주인공이 “이거 진짜 대단하군요(It’s really something)”라고 말하며 짧은 소설이 끝난다.

주인공과 시각장애인 로버트의 포개진 손 그리고 시각과 촉각이 중첩되는 부분에 ‘something’이 존재한다. 카버의 ‘something’은 공감각의 대성당이자 숭고한 소통의 경험이다.

푸가(Fuga)는 수학의 음악이자 건축의 음악이다. 독실한 신앙인이자 푸가의 대가 J.S. 바흐(1685~1750)가 말년에 시력을 잃은 후 미완성으로 남은 마지막 작품 ‘푸가의 기법(Die Kunst der Fuge) BWV1080’은 소리로 쌓아 올린 장엄한 대성당이다. 수많은 연주자가 바흐 푸가의 집대성인 이 작품을 연주하고 녹음했지만, 오르가니스트 헬무트 발햐(1907~1991)가 대성당의 오르간으로 연주한 음반은 특별하다. 16세에 완전히 시력을 잃은 발햐는 바흐의 악보를 모두 암기하고 평생을 바흐의 오르간곡 연주에 헌신한다.

발햐가 연주하는 푸가의 기법을 들으면 앞이 보이지 않는 발햐의 손 위에 포개진 시각장애인 바흐의 손이 느껴진다. 이 상상의 촉각이 오르간 음악의 청각과 소통한다. 의지의 신성, 신앙의 의지는 시각이 절대 대체할 수 없는 경지다.

하마구치 류스케 감독의 영화 ‘드라이브 마이 카’(2021)의 마지막 장면은 영화 속 연극인 안톤 체호프의 ‘바냐 아저씨’ 4막 마지막 장면과 포개진다. 체호프의 원작에서는 고단한 삶에 덩그러니 다시 남은 소냐가 사랑에서 소외되어 절망에 빠진 바냐를 위로하는 긴 독백이지만, 영화 속 연극에서는 이 대사를 침묵으로 연출한다. 그리고 영화 속 언어 장애인이자, 연극 속 소냐가 바냐의 등 뒤에서 팔을 내밀어 손짓으로 대사를 전달한다. 수어(手語)다. 영화의 두 주인공 유스케와 미사키 그리고 연극의 두 주인공 바냐와 소냐의 절망과 소외를 수어의 우아한 손짓이 어루만져 준다.

손이 만들어낸 소통은 말이 절대로 침범할 수 없는 여집합의 영역이다. 세상에 오염된 말이 사라진 무대 위. 부드럽게 춤추는 손은 값싼 위로와 억지 감동을 초월한다. 수어는 아직 때 묻지 않은 새로운 소통의 가능성이자, 늘 소통을 갈망했던 인간 의지가 창조해 낸 가장 아름다운 손일 지도 모른다.

카버의 소설 속 주인공과 맹인 로버트의 그리는 손, 바흐와 발햐의 연주하는 손, 소냐가 바냐에게 말하는 손. 세 예술 작품의 교집합을 톺아보자. 먼저 손이 있다. 그리고 두 명이 있어야만 성립하는 작품들이다.

다시 로댕의 대성당으로 돌아가 자세히 작품을 살펴보자. 대성당을 이루는 두 손은 기도하듯 모은 한 사람의 양손이 아니다. 오른손만 둘이다. 로댕의 대성당은 닿을 듯 말 듯한 두 사람의 오른손이다.

로댕의 대성당에서 손을 두고 벌였던 창조론과 진화론 논쟁은 예술의 숭고함에 증발해 버린다. 그리고 두 사람의 손 사이로 신의 창조와 인간의 의지가 소통한다. 대성당의 두 손은 신의 손도, 인간의 손도 아닌 둘이 소통하는 손이다. 인간과 신의 소통인지, 인간과 인간의 소통인지는 중요하지 않다. 창조가 곧 소통이고, 소통의 의지가 다시 창조를 발현시킨다는 것이 중요하다. 창조와 피조, 신인론(神人論)과 인신론(人神論), 예술가와 예술 작품은 인과 관계가 아닌 순환 관계이며 영원히 끝나지 않는다. ‘나는 끝나는 작품을 만들지 않는다. 나는 끝나지 않는 작품을 만든다.’라는 말을 남긴 로댕은 이를 알아챈 위대한 예술가였다. 그리고 그는 두 손 위에 소통의 대성당을 축조한다. 순환 관계의 고리를 돌리다 보면 한 결론에 도달할 수 있다. 1908년, 대성당을 창조한 로댕의 손은 신의 손이었다.

‘의사 소통은 불가능하다. 단지 상호 합의만 가능하다.’

독일의 철학자 위르겐 하버마스가 한 말이다. 절망적이지만, 그래서인지 더 맞는 말일 것 같다. 하지만 카버의 소설, 바흐와 발햐, 하마구치 류스케의 영화 그리고 로댕의 대성당에서 의사소통의 가능성이 희미하게 감지된다.

그것은 한 사람의 양손이 아닌 두 사람의 손 사이에서 일어나고 있다.

(위에 소개한 이용덕 작가의 개인전 ‘Portrait of Seeing’이 아트 조선 스페이스에서 2025년 5월 7일부터 6월 7일까지 열린다. 오프닝인 5월 7일 (수) 오후 4시에는 갤러리 연극 ‘음각 로맨스’를 상연하고, 5월 20일 (화) 오후 3시에는 ‘이용덕 작가와의 대담 X Two Pianos Performance’가 펼쳐진다. 연극배우의 손, 피아니스트의 손 그리고 이용덕 작가의 손과 소통할 수 있는 시간이 될 것이다.)

임야비(tristan-1@daum.net)

소설가, 연출가. 총체극단 '여집합' 단장.

여러 오케스트라에서 기획 및 연출을, 여러 극단에서 극작과 연출을 맡고 있다. 문학, 미술, 음악, 연극, 철학으로 유리알 유희를 하며 여러 유형의 글을 쓴다.

장편소설 '클락헨'(2020), 기록문학 '그 의사의 코로나'(2022), 소설 '악의 유전학'(2023)을 출간했다.

※외부 필진의 칼럼은 본지의 편집방향과 다를 수 있습니다.

- CP