신체와 미술(2) - 목: 연장과 절단의 미학

입력 : 2025.03.31 16:13

목에 관한 인상을 떠오르는 대로 나열해 보자.

중요한 신체 부위, 머리와 몸을 잇는 기관, 목숨과 직결된 급소, 참수, 목걸이, 아름다운 목선.

목은 중요하고, 잇고, 위험하며 아름답다.

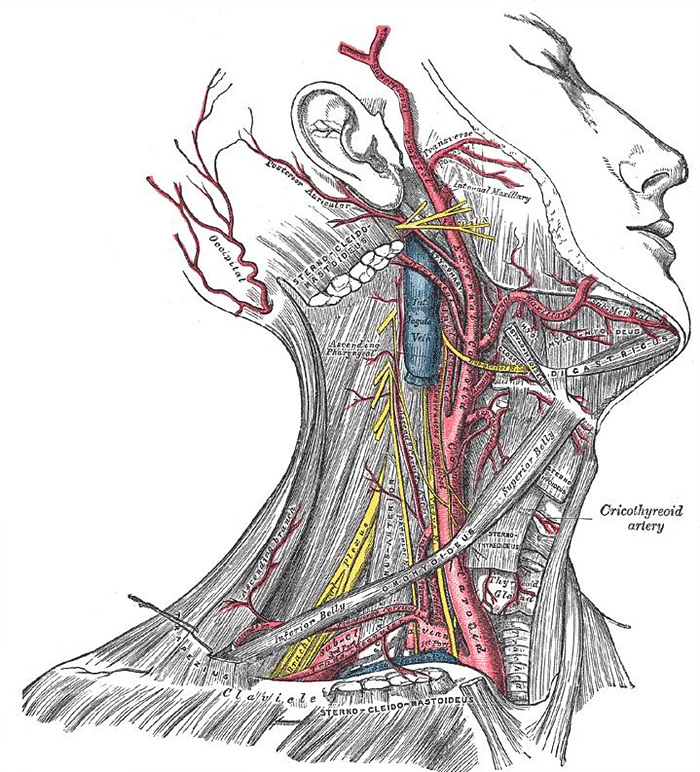

이번엔 머리와 몸을 제하고 목만 독립적으로 생각해 보자. 원통형 구조물 목은 도대체 어떤 기능을 하는가? 숨이 오가지만 머리의 코와 몸통의 허파가 호흡을 한다. 목은 통풍관일 뿐이다. 음식물이 내려가지만 머리의 입이 먹고 몸통의 소화기계가 흡수한다. 목은 배식 통로일 뿐이다. 혈관이 지나가지만 머리의 뇌와 몸통의 심장이 주 목적지다. 목은 피가 지나는 파이프라인일 뿐이다. 신경이 오가지만 머리의 중추 신경과 몸통의 주요 장기가 발신지와 착신지다. 목은 전선 다발일 뿐, 메시지를 적지 않는다. 목은 ‘통로’일 뿐이다. 목을 지나는 호흡계의 기도, 소화계의 식도, 순환계의 경동맥, 경정맥, 신경계의 척수와 뇌신경은 목 때문에 길이가 늘어난 것일 뿐, 이 연장으로 기관의 주요 기능이 바뀌진 않는다.

그리고 이 연장 때문에 목은 치명적인 ‘급소’가 된다. 무기가 없는 인간이 다른 인간을 죽일 때, 가장 효율적인 방법은 교살(絞殺) 즉, 목을 졸라 질식시키는 것이다. 칼 같은 무기가 있다면 상대의 목을 베는 것이 가장 확실하다. 두 방법 모두 머리와 몸통을 단절시킴으로써 비명을 차단하는 효과까지 얻을 수 있다. 교수형과 단두대를 생각해 보면 쉽다.

단순한 통로이자 위험한 급소인 목은 진화의 효율로 봤을 때 없어도 되는 신체 부위다. 진정 목이 필요 없다면 호락호락하지 않은 진화 과정을 거치면서 인간의 꼬리뼈처럼 퇴화해 없어졌을 것이다. 하지만 목은 살아남았다.

목의 생물학적 존재 이유는 머리와 몸통의 효율에서 찾을 수 있다. 머리는 신체의 주요 감각 기관과 중추 신경이 모여 있는 중요한 부위다. 머리는 주변 상황에 빠르게 반응해야 한다. 시각을 예로 들어보자. 눈을 움직이는 근육은 굉장히 기민하다. 하지만 시야의 한계가 있다. 이를 극복하기 위해서는 빠르게 머리 전체를 돌려야 한다. 여기서 목이 없다고 가정해 보자. 그러면 눈과 함께 몸통 전체를 돌려 반응해야 한다. 몸통을 움직이는데 많은 에너지가 든다. 주변 상황에 반응할 때마다 몸통을 움직인다면 쉽게 지치고, 에너지 낭비이며 느리고 비효율적이다. 재빠르게 머리를 움직일 수 있는 목이 있어서 커다란 몸통이 쉴 수 있다. 즉, 목은 감각 기관이 몰려 있는 머리를 효율적으로 움직여 몸통을 쉬게 하는, 손목이나 발목과 같은 ‘관절’이다.

원통형 관절 목. 어찌 보면 단순하기 그지없는 이 신체 부위에서 변주할 거라곤 길이와 폭 그리고 연장과 절단뿐이다. 그런데 이 네 가지 물리 성질에서 무수한 미학이 튀어나온다.

목의 길이 연장은 시대별로 다양한 효과를 낸다.

*

목의 길이 연장은 시대별로 다양한 효과를 낸다.

성화에서는 성인의 신성함을 북돋는다. 매너리즘에 속하지만 매우 파격적인 그림을 그린 파르미자니노가 성모의 긴 목에서 노린 것이다. ‘긴 목의 성모’에서 성모는 이미 세속의 인간이 아니다. 시대에 어울리지 않는 독특한 화풍으로 주목받는 엘 그레코 역시 수많은 성인의 목을 위로 늘려 놓았다. 우아하게 연장된 목 덕분에 정신, 신성, 하늘을 상징하는 머리는 육신, 세속, 땅을 상징하는 몸통과의 거리를 벌리며 승천을 준비한다.

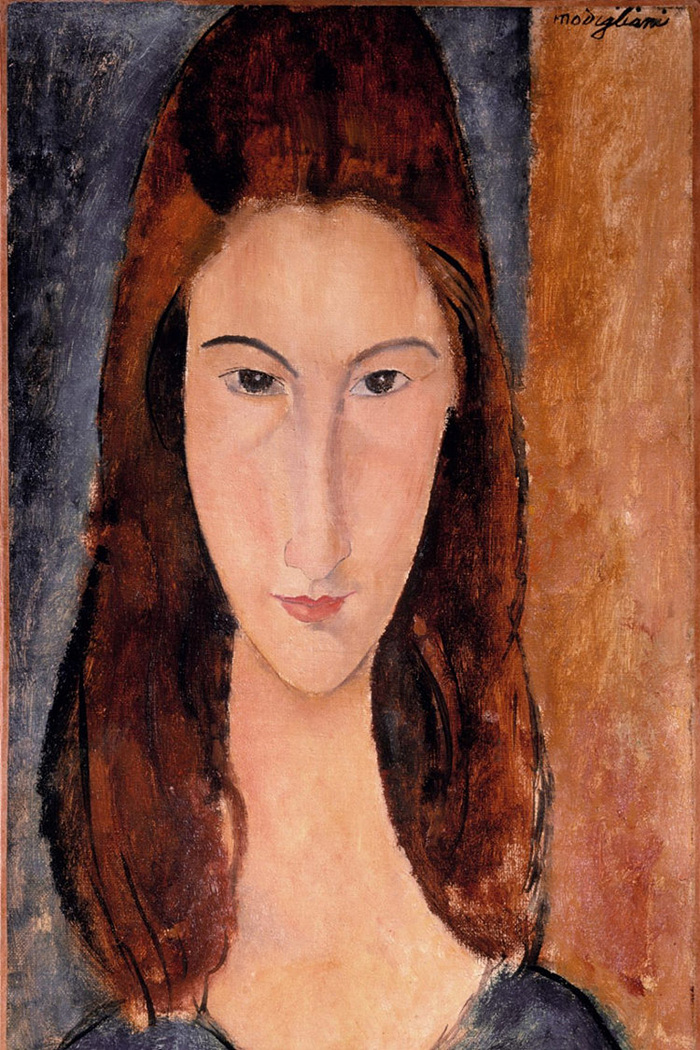

모가지가 길어 슬픈 사슴, 예술가가 죽기 직전에 남긴 작품을 뜻하는 백조의 노래처럼 긴 목의 동물은 가녀린 슬픔과 애처로운 최후를 동반한다. 긴 목하면 빠질 수 없는 모딜리아니도 마찬가지다. 그의 목에는 몽마르트르 보헤미안의 전형을 살다간 화가의 인생사와 잔 에뷔테렌과의 애잔한 드라마가 비련의 목걸이처럼 걸려있다. 모딜리아니의 목에는 구원이나 신성이 없다. 오직 인간과 사랑뿐이다. 얼굴 너비만큼 얇아진 목의 가로축에는 가련과 가난이 저류하고, 긴 세로축에는 세파에 지친 세류가 흐른다. 보테로의 목과 비교해 보면 극명하게 드러난다. 몸통 너비로 넓어진 보테로 목의 가로축에는 안정감이, 짧은 세로축에는 유머가 가득하다.

자코메티의 지나치게 얇고 긴 목은 위태롭다. 남성과 여성의 목은 머리를 떠받드는 고유한 신체 기능을 상실하고 머리는 물론 몸통과 함께 사라질 것만 같다. 이 원통 관절에 구원, 드라마, 사랑 따위를 얹었다간 꺾일 것이다. 신과 인간이 빠져나간 불안한 조각에는 오로지 가냘픈 ‘존재’만이 버티고 있다. 자코메티의 목은 사르트르의 실존주의 철학서 ‘존재와 무’ 그리고 베케트의 부조리극 ‘고도를 기다리며’와 연결되는 지점이다. (실제로 자코메티는 베케트의 연극 ‘고도를 기다리며’의 유일한 무대 장치인 앙상한 나무를 제작했다.)

목의 폭이 줄어들고 길이가 길어질수록 ‘머리와 몸통의 분리’라는 불안이 증폭한다.

파르미자니노와 엘 그레코의 그림에서 목은 홀로 승천하려는 머리를 애써 몸통에 붙들고 있고, 모딜리아니의 가련한 목에는 비극이 걸려있다. 자코메티의 목에는 존재의 본질인 불안과 죽음이 공존한다. 연장은 단절을 내포한다. 프로이트의 심리 성적 발달 단계의 ‘거세 불안’처럼, 목은 ‘잘릴 수 있다’라는 원형을 내포한 신체 기관이다. 위 작품들에서 목은 마치 잘리기 위해 길어지는 듯한 인상을 떨치기 힘들다. 연장된 목에서 서려 있는 존재의 불안은 절단 즉 죽음에서 기인하고, 긴 목이 아름다운 이유는 죽음에 대한 동경 때문일지도 모른다.

파르미자니노와 엘 그레코의 그림에서 목은 홀로 승천하려는 머리를 애써 몸통에 붙들고 있고, 모딜리아니의 가련한 목에는 비극이 걸려있다. 자코메티의 목에는 존재의 본질인 불안과 죽음이 공존한다. 연장은 단절을 내포한다. 프로이트의 심리 성적 발달 단계의 ‘거세 불안’처럼, 목은 ‘잘릴 수 있다’라는 원형을 내포한 신체 기관이다. 위 작품들에서 목은 마치 잘리기 위해 길어지는 듯한 인상을 떨치기 힘들다. 연장된 목에서 서려 있는 존재의 불안은 절단 즉 죽음에서 기인하고, 긴 목이 아름다운 이유는 죽음에 대한 동경 때문일지도 모른다.

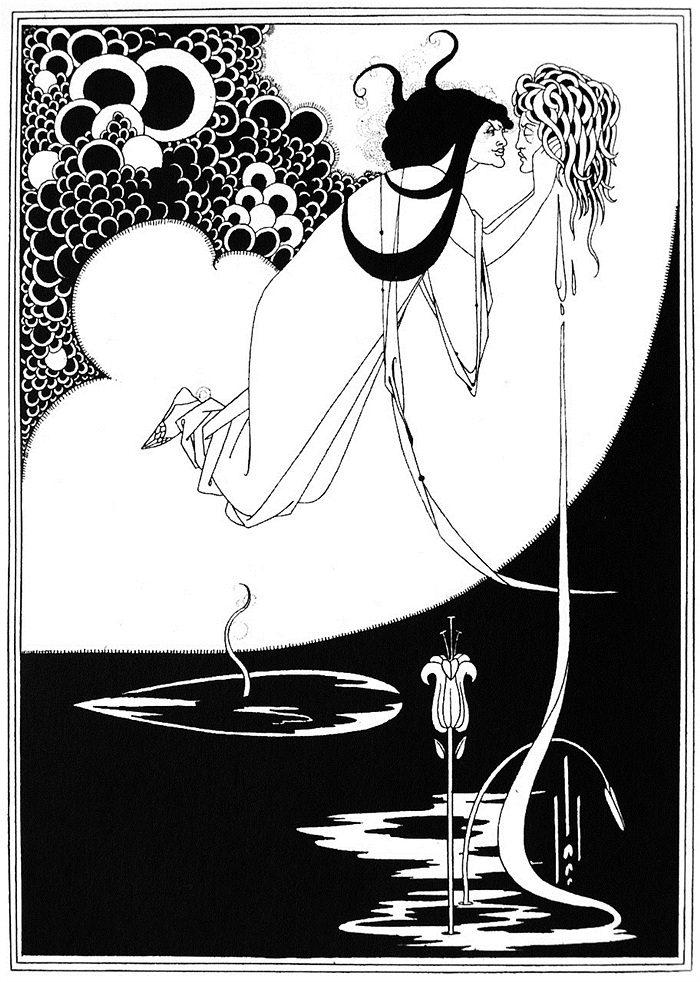

목의 절단에서 아름다움을 찾아낸 연극과 음악이 있다. 특히, 오스카 와일드가 1893년에 발표한 희곡 ‘살로메’는 유미주의의 절정으로 불경스럽고 잔혹한 아름다움의 극한을 보여준다. 세례자 요한을 유혹하기 위해 그의 목을 자르는 요녀 살로메의 불가해한 이야기는 많은 사람을 매혹했다. 화가 오브리 비어즐리는 친구인 와일드의 희곡에 삽화를 그렸고, 작곡가 리하르트 슈트라우스는 이 희곡을 바탕으로 오페라 ’살로메’를 작곡해 1905년 초연한다.

오스카 와일드, 오브리 비어즐리, 리하르트 슈트라우스보다 300년 전에 카라바지오는 목의 절단에서 새로운 미학을 찾아냈다. 살인자이기도 한 화가는 목을 몸통에서 절단하는 장면을 포착한 작품과 목이 잘린 머리를 전면에 내세운 작품을 전 생애에 걸쳐 유난히도 많이 그렸다. 작품에 공통점이 있다. 목을 자른 존재 - 살로메, 다윗, 페르세우스, 유디트는 중요하지 않다. 목이 잘린 비존재 - 세례자 요한, 골리앗, 메두사, 홀로페르네스의 존재가 작품의 핵심 미학이다.

카라바지오의 참수에는 생생한 생경함이 있다. 목들은 절단과 동시에 시간을 멈춰버린다. 위에서 살펴본 긴 목이 내포하는 존재의 불안은 목이 절단된 작품들에서 완전히 해소된다. 오직 비존재의 생생한 미학만이 검은 죽음 위로 생경하게 솟구친다. 그의 목 절단은 ‘카타르시스에서 정지한 클라이맥스’다. 즉, 카라바지오의 작품에서 머리와 몸통은 단절되지만 바로 그 순간에 정지된 카타르시스는 영원한 연속성을 갖는다.

목을 자른 자가 남자일 경우, 목의 미학은 휘발되고 작품은 뻔한 영웅담으로 전락한다.

역사가 승자의 기록인 것처럼, 세상 모든 이야기는 진화의 적자생존 법칙을 따른다. 목이 잘린 자는 말할 수도, 기록을 남길 수도 없다. 적자(適者)를 영웅으로 만들기 위해 목이 잘린 자는 과장된다. 골리앗이 무적의 거인이고 메두사가 무시무시한 괴물인 이유다. 거인과 괴물의 잘린 목은 그저 전리품일 뿐이다. 적자의 승리 위에 극복을 덧댄 절단에는 영웅 서사시만 있을 뿐, 존재와 불안의 미학이 없다.

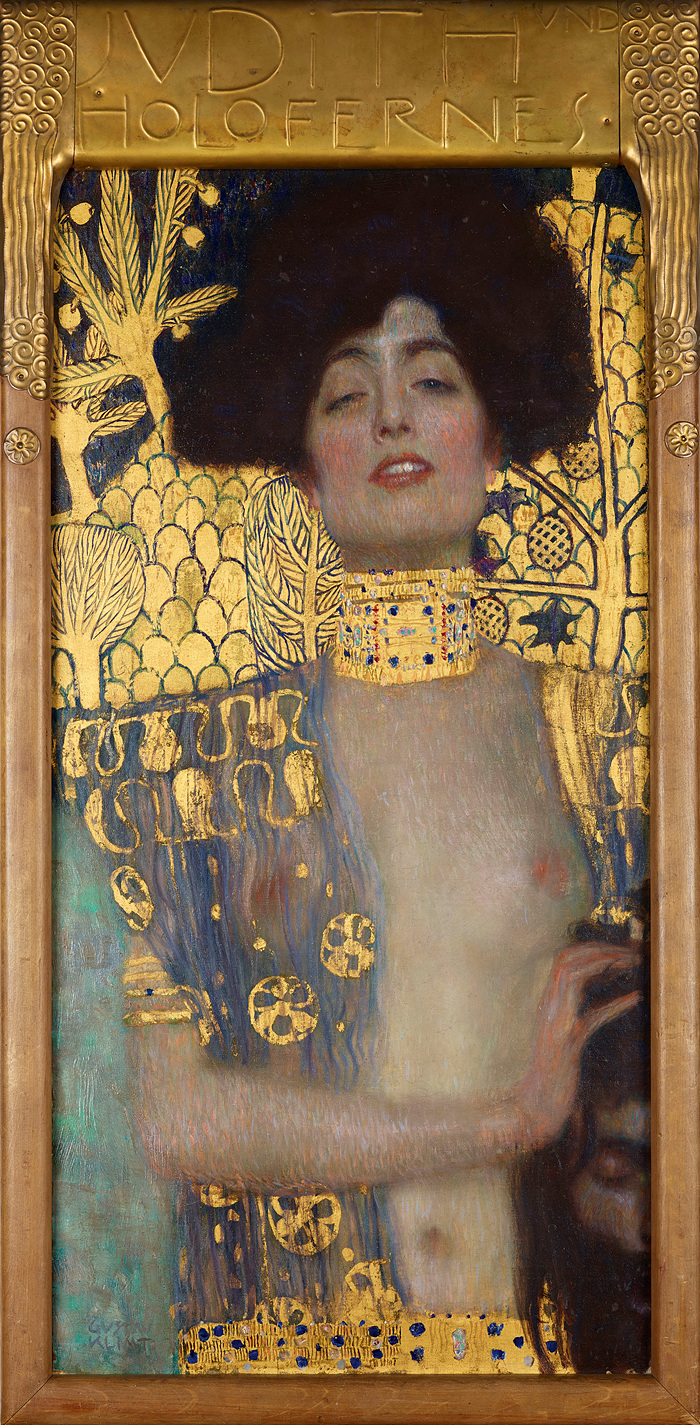

여자가 남자의 목을 자르면, ‘팜므 파탈’이라는 신상품이 한물간 영웅담의 클리셰를 박살 낸다. 유디트와 살로메가 대표적이다. 잘린 남성의 목은 뻔하니 참수를 하는 두 여성의 목에 주목해 보자.

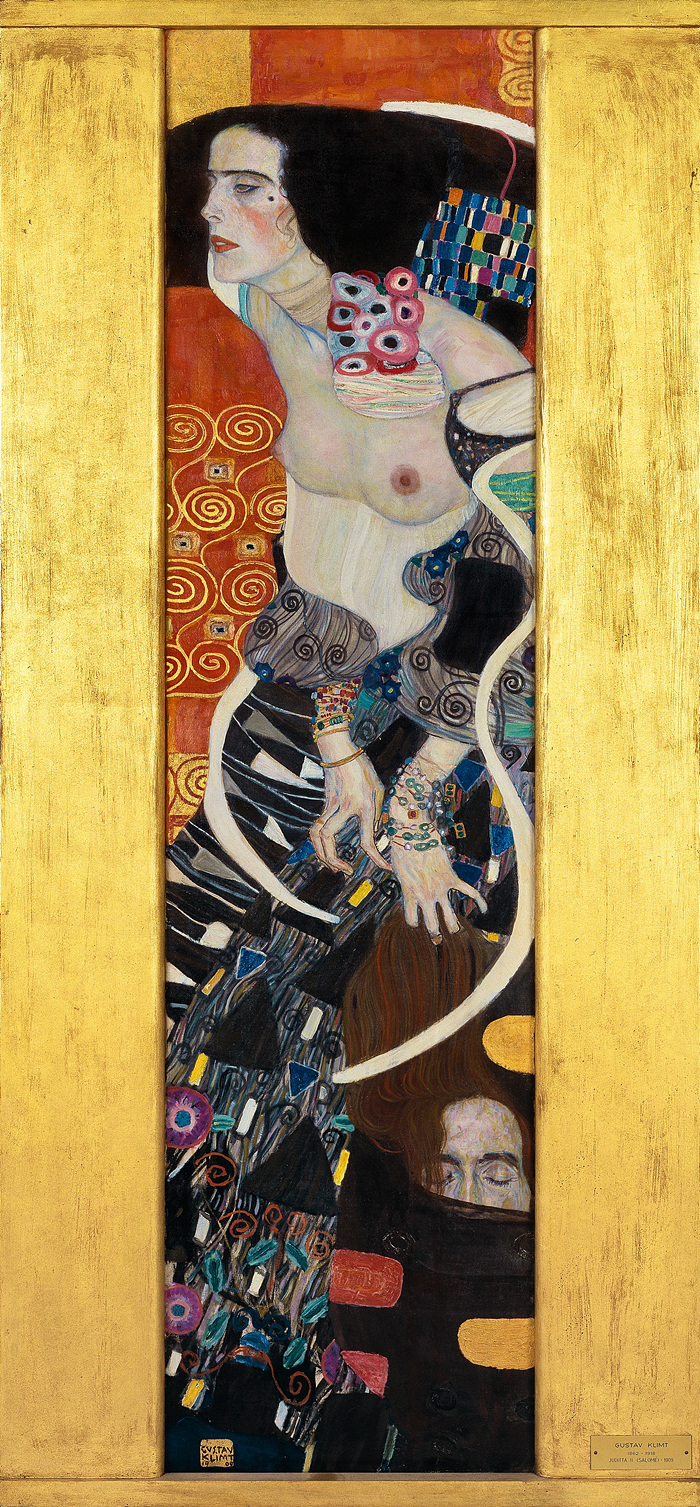

카라바지오 작품에서 유디트의 목은 길지도 짧지도, 굵지도 얇지도 않은 목이다. 여성 화가 젠틸레스키가 그린 살로메와 유디트의 목은 두껍고 짧다. 머리의 의지가 목의 척수를 타고 몸통의 근육을 움직여 상대의 목을 자른다. 연속적이고 매우 안정적인 기전이다. 하지만 클림트 작품에서 유디트의 목은 길고 가늘다. 그리고 금으로 치장한 두꺼운 목걸이와 붕대 같은 문양으로 보호되어 있다. 연장과 단절. 클림트는 이미 잘린 목의 서사와 언젠가 잘릴 목이 내포한 불안을 꿰뚫는다. 목에 관한 미학의 종합이자 정점은 클림트의 유디트다.

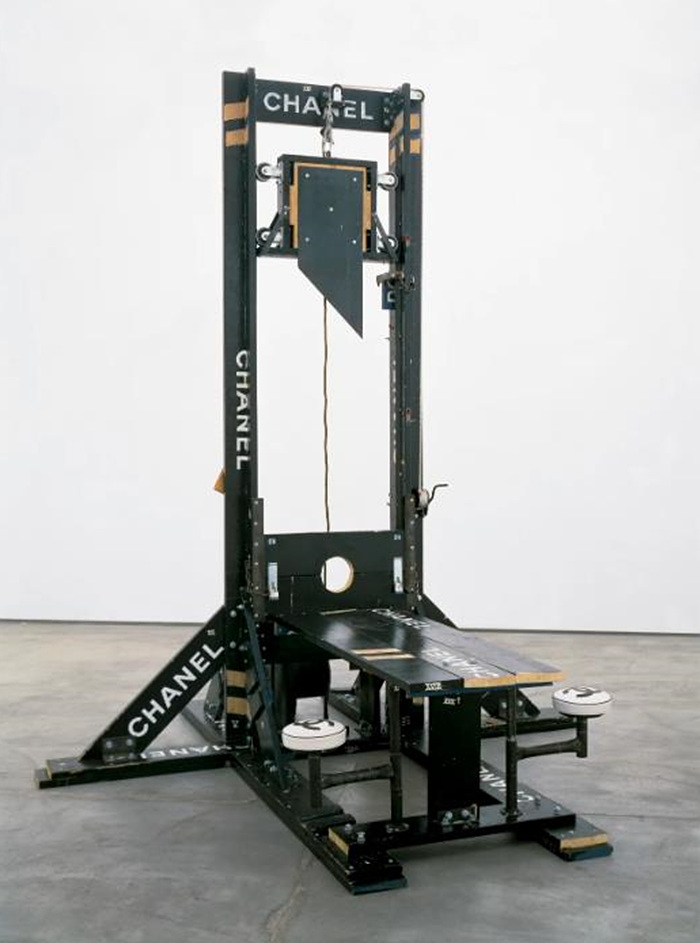

톰 삭스의 단두대는 목의 미학 관점에서 봤을 때 매우 영리하고 재미있는 작품이다.

프랑스 혁명 당시 해부학자 기요탱 교수가 발명한 기요틴은 매우 효율적으로 목을 자를 수 있는 사형 장치다. 그래서 단두대의 이미지에는 프랑스, 목, 왕족, 처형, 루이 16세, 앙투아네트, 절단이 스며있다. 삭스는 단두대의 기존 이미지에서 생명을 지우고 상품을 보탠다. 기요틴에는 머리도 몸통도 그리고 잘릴 목도 없다. 대신 프랑스의 고급 브랜드 샤넬(CHANEL) 로고가 이곳저곳에 붙어 있다. 그렇게 명품에 목숨을 거는 자본주의가 목 절단의 효율과 우아하고 세련되게 조우한다.

*

목이 아름다운 이유는 죽음이라는 비존재의 목걸이 때문일 것이다. 보이지 않는 목걸이에 엉긴 목은 불안의 존재를 위해 가녀린 목숨을 부지한다. 이것이 치명적인 원통 관절, 목의 미학일 것이다.

인간이 이족 보행을 하면서 꼬리가 퇴화했듯, 머리의 감각 기관이 진화를 거듭하면 비효율의 목은 사라질 것이다. 그때가 오면 목 없는 인류는 목이 있던 선조들을 그리워할지도 모른다. 목의 목숨이 남아 있는 지금, 목의 미학을 만끽하자.

임야비(tristan-1@daum.net)

소설가, 연출가. 총체극단 '여집합' 단장. 여러 오케스트라에서 기획 및 연출을, 여러 극단에서 극작과 연출을 맡고 있다. 문학, 미술, 음악, 연극, 철학으로 유리알 유희를 하며 여러 유형의 글을 쓴다.

장편소설 '클락헨'(2020), 기록문학 '그 의사의 코로나'(2022), 소설 '악의 유전학'(2023)을 출간했다.

※외부 필진의 칼럼은 본지의 편집방향과 다를 수 있습니다.

- CP