[ACF 프라이빗 노트] 12장 – 김창열·하종현

입력 : 2025.03.12 11:30

‘ACF(Art Chosun Focus)’

국내외 동시대 참여 작가 27인 15회 연재

3월 19일부터 3월 23일까지 현대백화점 압구정본점 컬쳐파크

※편집자주

ART CHOSUN, TV CHOSUN 미디어 양사가 공동 주최하고 ACS(아트조선스페이스), 프로젝트더스카이가 공동 기획한 ‘ACF(Art Chosun Focus)’가 3월 19일부터 3월 23일까지 현대백화점 압구정본점 컬쳐파크에서 열린다.

참여 작가는 27인으로 작가를 대표하는 작품이 선정돼 행사 기간 중 전시된다. 이에, 본지는 각 작품을 관람하기 전, 미리 알아두면 좋을 작가의 작업관을 요약해 설명한다. 해당 기사는 전시 시작 전까지 15회에 걸쳐 연재된다.

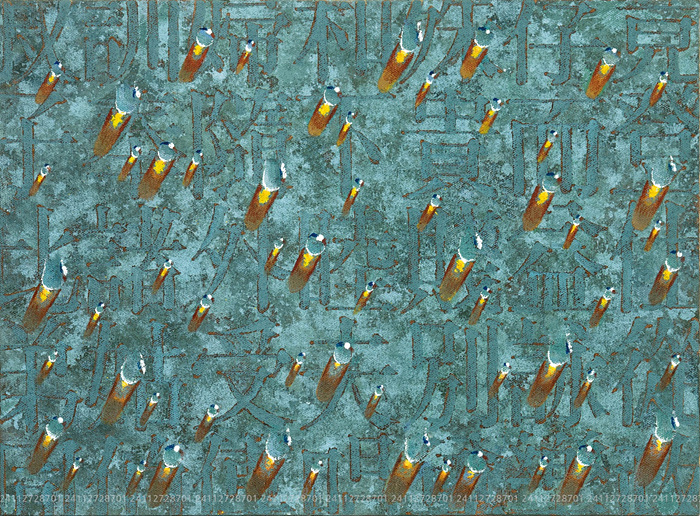

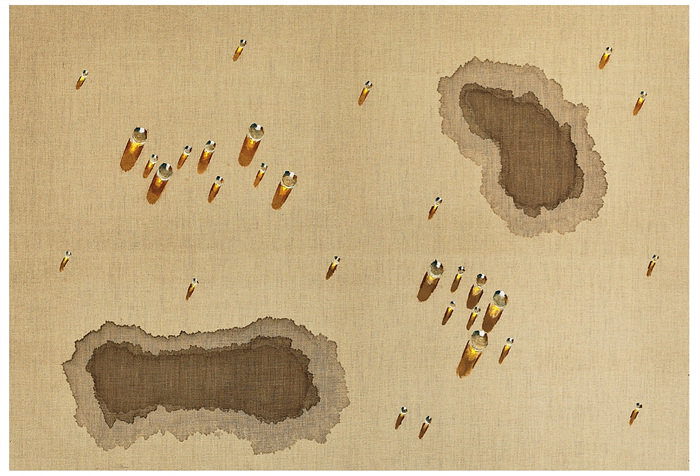

물방울, 그것은 입으로 훅 불기만 해도 흩어져 버릴 듯 여리고 연약하다. 그러나 김창열(1929~2021)의 화면에서는 언제나 영롱히 반짝이며 보는 이의 마음을 고요하며 안연히 다독여 준다. 물이란 본디 순수하고 온화하며 생명력을 지니면서도 강력한 힘과 에너지를 가진 요소다. 액체 상태에서 기화되고 다시 이는 액체로 돌아오길 거듭하며 같은 과정을 무한 반복하는, 즉 물은 생명이면서 동시에 소멸이기도 하다. 그래서 김창열의 ‘물방울’은 그냥 물방울이 아니다. 한 방울 한 방울에 김창열의 반백 년 물방울 예술 세계와 물로써 치유하고자 했던 작가의 갈망이 함축돼 있다.

김창열은 1961년 파리비엔날레, 1965년 상파울루 비엔날레에 참가한 것을 계기로, 국제 미술계로의 진출에 대해 자신감을 얻어 도미를 결심하게 된다. 1960년대 중반 뉴욕으로 건너간 작가는 이 시기 주로 추상화, 그중에서도 팝아트나 미니멀리즘의 영향을 받은 회화 작업에 몰두했는데, 기하학적 조형을 반복시키며 입체적으로 보이는 착시를 연출하는 식이었다. 물방울 작업이 시작되기 이전인 이 시기에 작가는 우리가 아는 ‘김창열표 물방울’에 비해 다소 되직한 물성의 불투명한 형상을 화면에 그리곤 했다. 이를테면, 피고름 정도의 농도를 떠올릴 수 있는데, 이는 작가가 한국전쟁을 겪으며 목격하고 경험한 것들에 대한 트라우마가 담긴 것이다. 구불구불한 추상적인 형상을 띠는 것을 두고 작가는 ‘창자의 그림’이라고 설명한 적도 있다. 그는 역동적으로 일렁이는 듯한 구형 형태를 반복적으로 묘사하다가, 점차 물방울이나 액상 등을 연상하는 구체적인 모양을 캔버스에 옮겨갔다.

이른바 ‘물방울 화가’로 알려지기 시작한 때는 1973년 파리 놀 인터내셔널(Knoll International)에서 물방울 그림을 첫선을 보이면서부터다. 화면 밖으로 흘러나올 듯 실감 나는 물방울이 본격적으로 화면 위에 등장하게 된 것이다. 물방울 작업의 기원을 엿볼 수 있는 초기작 중 하나인 ‘Water Drops’(1973)를 보면 이후 작업과는 구별되는 형태의 물방울을 볼 수 있는데, 점성을 지닌 듯 뭉쳐 흐르는 것 같은 모양은 영롱하고 아름다운 조형성이 강조되는 물방울과는 조금 다름을 알 수 있다.

김창열의 물방울은 물을 단순 묘사하는 데 목적을 두지 않는다. 빛에 반응하고 투과하며 그림자를 빚어내는 물의 특성을 빌려, 김창열은 예술가로서의 자신을 물방울에 투영하고자 했다. 한국전쟁을 겪은 김창열에게 물방울이란 그로 인한 상실감과 상흔을 치유할 수 있는 수단이었던 셈이다. 작가는 “모든 것을 물방울로 용해하고 무(無)로 돌려보내고자 한다. 불안도 공포도 허(虛)로 전복해 평안을 찾을 수 있다”라고 말했다.

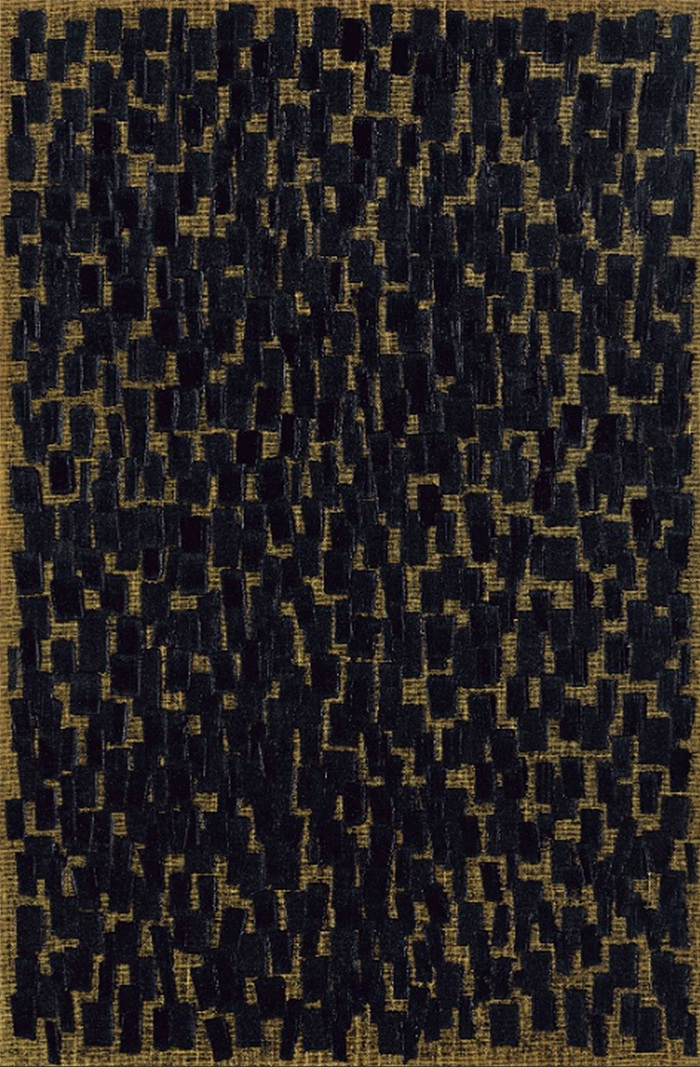

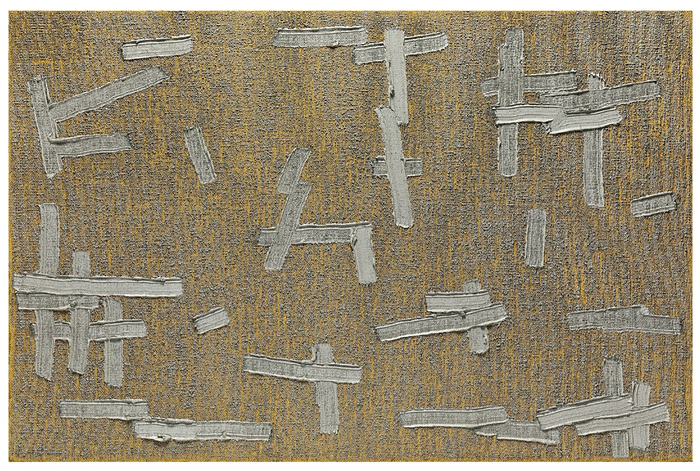

하종현(90)은 전위미술가 그룹인 한국 아방가르드협회(AG)를 결성한 1969년부터 1970년대 중반까지 석고, 신문지, 각목, 로프, 나무상자 등 오브제를 중심으로 물성 탐구 기간을 거치며, 한국전쟁 이후 미국 군량미를 담아 보내던 마대자루를 비롯해 밀가루, 신문, 철조망 등 비전통적 매체를 활용한 실험적인 작업방식을 시도했다. '접합' 시리즈는 마대자루를 활용한 이때의 경험에서 기인해 작가 고유의 기법으로 자리매김했다.

작가는 올이 굵은 마포 뒷면에 두터운 물감을 바르고 천의 앞면으로 밀어 넣는 ‘배압법’이란 독창적인 방식을 구축하는데, 이를 통해 앞면으로 배어 나온 걸쭉한 물감 알갱이를 나이프나 붓, 나무 주걱을 사용해 자유롭게 변주한다. 캔버스 뒷면에서 앞면으로 물감을 밀어내는 방법론에는 작가가 추구해 온 기성 형식에 대한 저항적 태도가 담겨 있다. 그는 단색화 태동기부터 화면의 앞뒤를 구분하는 관행에 대한 비판적 관점을 제시해온 바 있다.

하종현은 일상 속 익숙한 대상에서 색을 발견하고 이를 조형적인 언어로 치환하는 과정을 작업의 중요한 지점으로 삼는다. 마포 고유의 색이 완전히 없어질 정도로 검게 칠한 작품 ‘접합 18-4’(2018)은 단순히 어둡거나 인공적인 검은 톤의 색채가 아닌, 오랫동안 비를 맞은 기와가 세월에 퇴색된 듯한 자연적인 성향의 색채라고 할 수 있다. 최근 적색과 청색, 다홍색을 도입했는데, 대표적으로 작품 ‘접합 18-12’(2018)에서 보이는 선명한 다홍색은 단청과 한국전통악기의 화려한 문양에서 영감을 받아 제작했다고 알려져 있다.

“가능한 한 물질 그 자체인 상태에서 내가 말하고자 하는 전부를 말해줄 수 있기를 바란다”라고 말한 하종현은 재현을 거부하고 물질 그 자체에 집중하며 물감과 캔버스를 통해 회화란 무엇인가라는 질문을 던진다.

- CP