묵상의 화면(畫面), 신디정

입력 : 2023.12.07 15:21

침잠과 명상으로부터 기인한 회화

“존재론적 물음에 관한 답 모색하는 과정”

개인전 ‘고요의 속’, 15일부터 아트조선스페이스

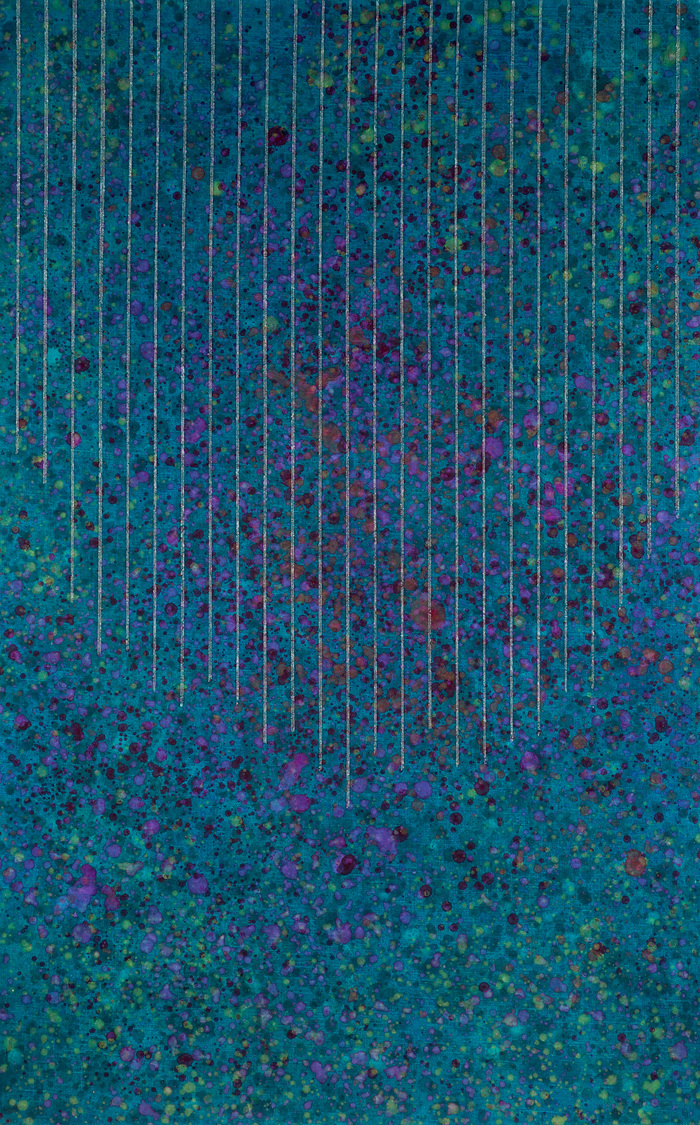

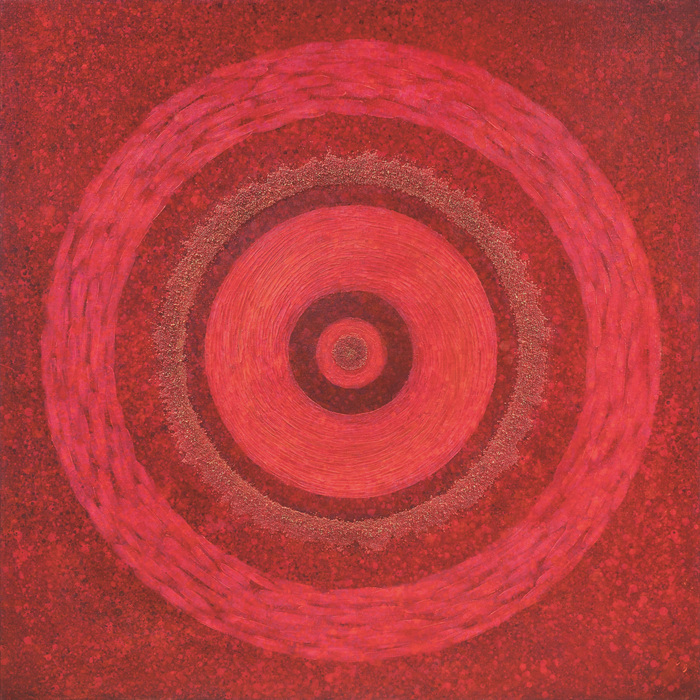

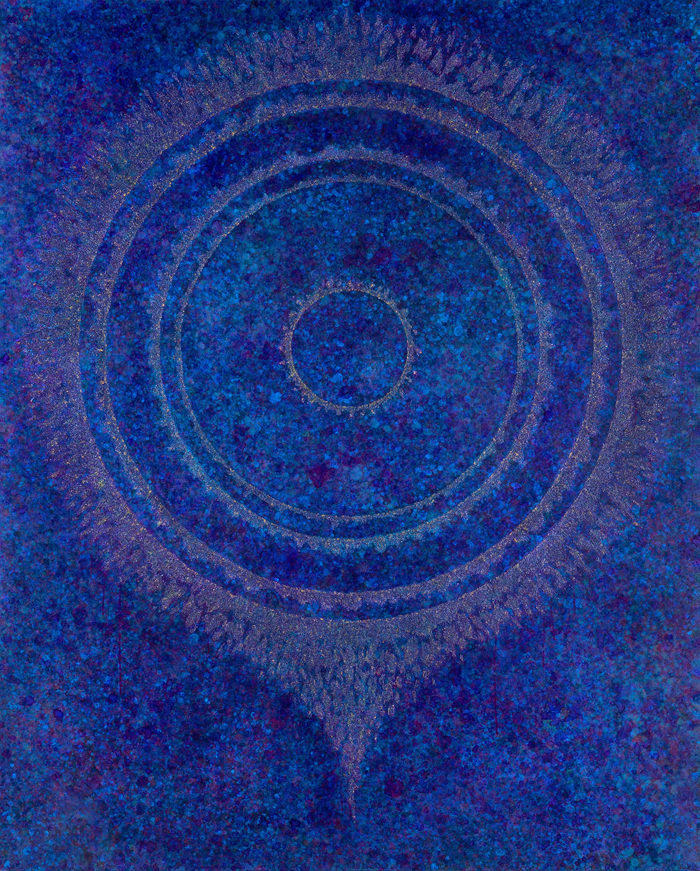

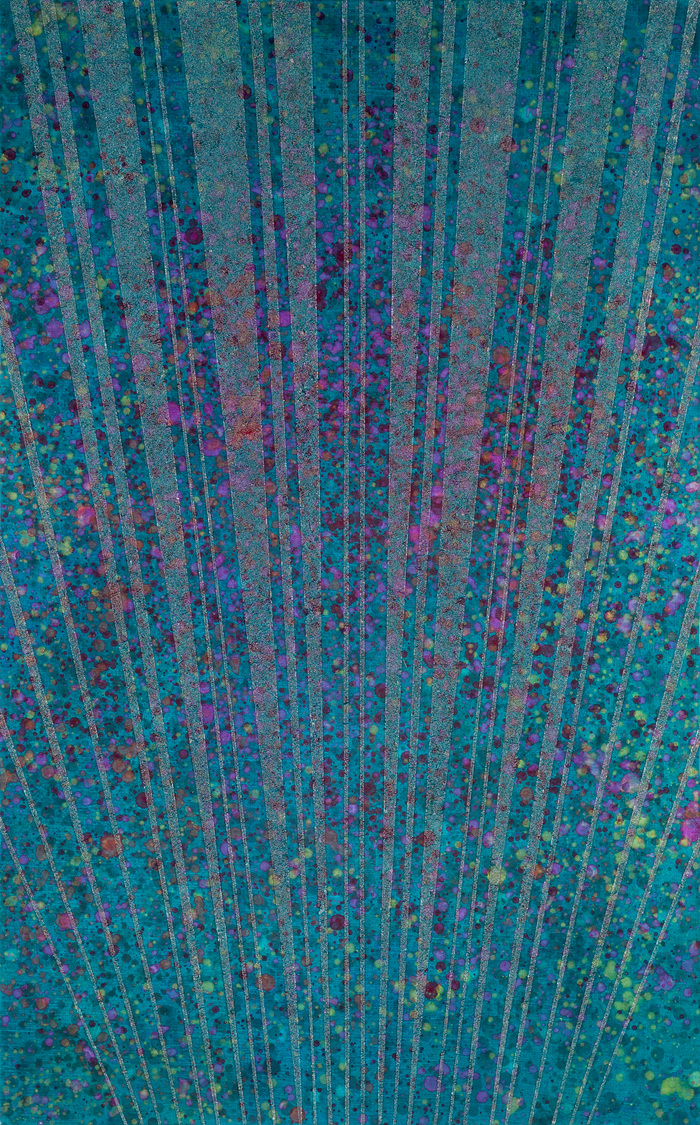

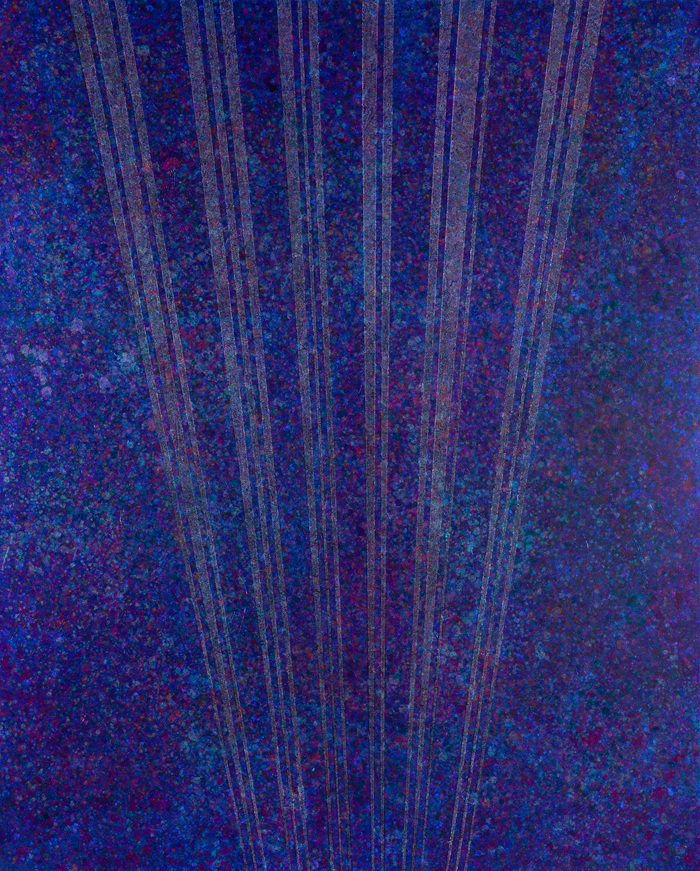

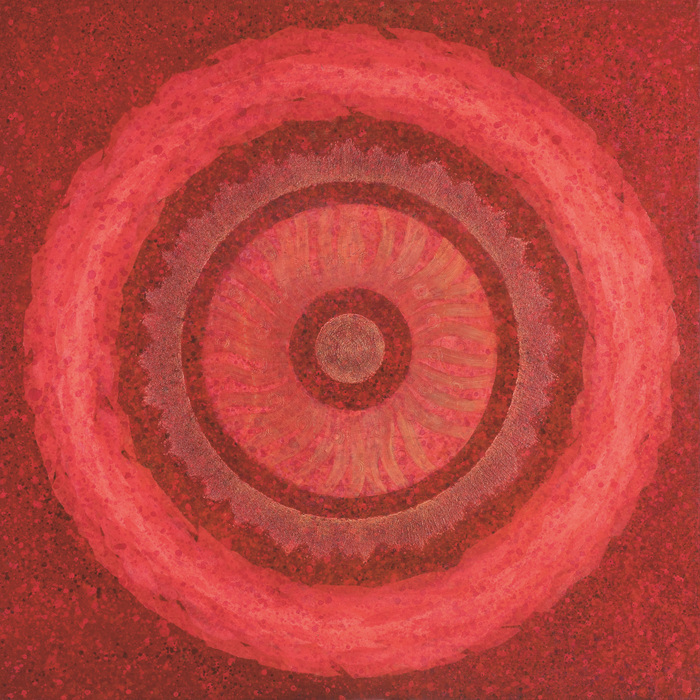

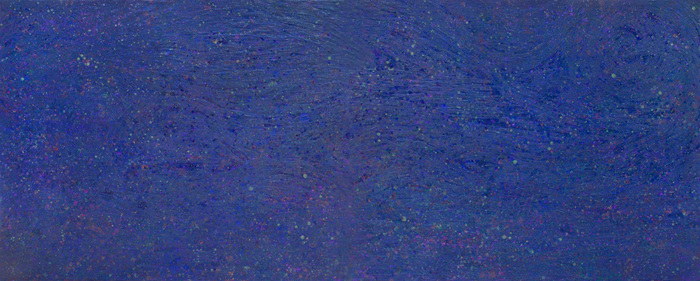

미술가에게는 보고 듣고 경험한 모든 것들이 영감의 토양이 된다. 신디정(Cindy Jung·50) 작업 세계에서의 본능적 원천은 깊은 침잠으로부터 기인한다. 그는 매일 아침 묵상을 통해 마주하는 내면의 세계를 화면으로 옮기는데, 마치 고요한 우주의 한 조각을 떠다가 캔버스에 펴 바른 듯 별과 같이 흩뿌려진 물감 드리핑의 흔적이 표면을 가득 메운다. 신디정은 자신의 무의식에 내재된 시공간을 오가며 경험하는 사색의 궤도를 캔버스 위에 형상화하는 것으로, 이는 그가 꾸준히 관심을 가져온 형이상학과 신성기하학, 카발라, 구약성서 등에 관한 탐구를 기반으로 한다. 신디정의 회화는 자아를 비롯한 실존하는 것들, 더 나아가 초경험적인 것들까지도 아우르며 이에 관한 존재론적 물음의 답을 찾아가는 과정과도 같다.

그의 대표 연작 ‘MISS’에서는 붉은색과 푸른색이 도드라지게 나타나며 작업 세계를 이루는 중추적 역할을 한다. 상실의 경험에서 비롯된 이들 색은 인연의 시작부터 끝에 이르기까지의 시간의 채록이자 이별의 아픔을 사유와 명상으로써 치유하고자 한 작가의 잠재의식의 표출이기도 하다. 근작에 들어서며 이전 작업과는 달리 구상적 형상이 해체되고 점차 컬러와 기하학적 형상만 남게 되는데, 이는 부친의 작고를 겪은 작가의 심경에 따른 변모로서, 지금의 아픔을 치유하고 다음 페이지로 넘어가기 위한 영적 통로로서 기능하기 위함이다. 작가가 그림을 그리며 그러했듯이 그의 회화를 바라보는 이들 또한 마음의 평안을 경험하는 이유다.

신디정 개인전 ‘고요의 속’이 15일부터 26일까지 서울 중구 세종대로 아트조선스페이스(ACS)에서 열린다. 국내에서 최초 공개되는 ‘MISS’ 시리즈 38점으로 꾸려지는 이번 전시는 관객을 고요의 중심으로 이끌어 사색의 즐거움을 선사할 것이다. 전시 개막을 앞두고 지난 11월 평택에 자리한 아틀리에에서 신디정을 만나 예술 세계 전반에 관해 들어봤다.

─내면의 의식과 자아에 관한 성찰을 소재로 작업을 이어오고 있습니다. 예술 세계에서 작업이 곧 명상이며 명상 또한 곧 작업이 되는 듯 보입니다.

제 예술 세계에서 명상은 정화와도 같아요. 잔잔하고 고요한 마음으로부터 편안한 그림이 나올 수 있다고 생각합니다. 수신제가하듯이 작업 전 묵상을 통해 제 마음을 먼저 정화한 후 캔버스 앞에 서는 거죠. 하루도 빼먹지 않는 저만의 작업 리추얼입니다. 명상이라고 해서 특별히 거창한 것이 아닌, 강아지와 함께 산책도 명상이 될 수 있고, 그날 하루의 할 일을 정리해 보는 것도 명상이 될 수 있다고 생각해요.

─대표 연작 ‘MISS’의 명제가 어떤 뜻인지 궁금합니다.

‘Meditation’ ‘Ictus(Ichthus)’ ‘Soul’ ‘Space’의 각 이니셜을 따와 명명된 타이틀입니다. 이들 단어는 저의 작품 세계를 이루는 근간인 명상, 사랑과 나눔을 뜻하는 익투스, 세상의 모든 존재로서의 소울, 그리고 사유를 통해 마주할 수 있는 또 다른 세계를 뜻하는 스페이스를 각각 상징하죠. 제가 관심을 두고 그림으로써 표현하고자 하는 개념들을 함축하고 있다고 이해해 주시면 될 것 같습니다.

‘Meditation’ ‘Ictus(Ichthus)’ ‘Soul’ ‘Space’의 각 이니셜을 따와 명명된 타이틀입니다. 이들 단어는 저의 작품 세계를 이루는 근간인 명상, 사랑과 나눔을 뜻하는 익투스, 세상의 모든 존재로서의 소울, 그리고 사유를 통해 마주할 수 있는 또 다른 세계를 뜻하는 스페이스를 각각 상징하죠. 제가 관심을 두고 그림으로써 표현하고자 하는 개념들을 함축하고 있다고 이해해 주시면 될 것 같습니다.

─그림을 보는 이에게 마음의 안정과 평화를 선사해 왔습니다. 이러한 방향성을 추구하게 된 계기는 무엇인지요.

사실 시작은 저를 위해서였어요. 제 스스로의 마음이 고요하고 평화롭기 위해 이러한 작업에 심취하게 됐던 거죠. 그러던 중, 제 그림을 마주한 분들 또한 제가 느낀 감정을 똑같이 경험하시는 걸 보고는 그 평안의 대상이 저를 넘어 관객들을 포함하도록 범위가 넓어진 셈이랄까요. 제가 작업하면서 관통하는 감정들과 에너지를 관객과 공유할 수 있다는 것을 깨달은 이후, 제 작업이 더욱 확장됨을 느낍니다.

─최근 들어 한지를 적극적으로 화면에 도입한 점이 눈에 띕니다. 한지 콜라주를 하거나 한지를 지지체로 삼기도 하는데요. 한지를 재료로 삼기 시작한 배경이 알고 싶습니다.

한국 미술가라면 한지를 소재로 쓰고 싶은 생각을 한 번쯤은 다들 해봤을 테죠. 저 역시 자연스레 한지에 관심을 두게 됐어요. 한지는 한없이 연하고 부드러우면서도 강하고 질긴, 묘한 이중성을 지녔잖아요. 한지의 물성과 제작 과정 모두 저의 작업과 동일시됨을 느끼곤 했어요. 저 역시 그림 한 점을 끝내기까지 짧으면 1년, 길게는 6년도 소요되는데, 한지를 만들기 위해 장인들이 지난한 과정을 거듭하는 모습에서 동질감을 느껴 재료로 활용하기 시작했습니다.

─오랜 기간 크리스털을 즐겨 사용해 오셨죠. 화면 위에서 윤슬처럼 반짝이며 질감을 주는 크리스털이 이채롭습니다.

크리스털은 보는 것만으로도 기분을 좋게 해주는 듯해요. 20대부터 크리스털을 재료로 사용해 왔는데, 계기는 대학생 시절로 거슬러 올라가요. 당시 백화점에서 세공이 너무나 아름다운 크리스털 샴페인 잔을 우연히 본 적이 있어요. 한눈에 반할 만큼 영롱히 반짝였는데, 당시 학생인 제게는 상당히 비싼 금액의 물건이라 바로 사지 못했죠. 그러다가 용돈을 모아 어렵사리 구매하고 보물단지 모시듯 애지중지했어요. 그러다가 어느 날, 작업실에 놀러 온 친구가 그만 그걸 떨어뜨려 깨버렸는데, 사방팔방 흩어진 크리스털 조각들이 오히려 잔의 형태일 때보다도 더욱 아름다운 거예요. 이상하게도 전혀 속상하지 않았어요. 그때의 크리스털 파편들이 잔상처럼 머릿속에 남아 본격적으로 크리스털을 소재로 사용하게 됐습니다.

크리스털은 보는 것만으로도 기분을 좋게 해주는 듯해요. 20대부터 크리스털을 재료로 사용해 왔는데, 계기는 대학생 시절로 거슬러 올라가요. 당시 백화점에서 세공이 너무나 아름다운 크리스털 샴페인 잔을 우연히 본 적이 있어요. 한눈에 반할 만큼 영롱히 반짝였는데, 당시 학생인 제게는 상당히 비싼 금액의 물건이라 바로 사지 못했죠. 그러다가 용돈을 모아 어렵사리 구매하고 보물단지 모시듯 애지중지했어요. 그러다가 어느 날, 작업실에 놀러 온 친구가 그만 그걸 떨어뜨려 깨버렸는데, 사방팔방 흩어진 크리스털 조각들이 오히려 잔의 형태일 때보다도 더욱 아름다운 거예요. 이상하게도 전혀 속상하지 않았어요. 그때의 크리스털 파편들이 잔상처럼 머릿속에 남아 본격적으로 크리스털을 소재로 사용하게 됐습니다.

─다가오는 12월 중순, 개인전 ‘고요의 속’에 38점의 작품이 내걸립니다. 지난 9월 후쿠오카 아시아 미술관에서의 개인전 이후 마련되는 전시인데, 특히 국내에서 ‘MISS' 연작을 선보이는 최초의 자리이기도 합니다. 출품작 중에서도 눈여겨봐야 할 작품이 있다면요.

마주할 때마다 제게 여전히 질문을 던지는 듯한 두 작품을 관객께도 소개해 드리고 싶어요. ‘MISS18_00042~43’(2018)은 비움이란 개념에 대해 거듭 고민하게 만드는 그림입니다. 가득 채워진 뒤에야 비로소 비워낼 수 있는 것이 비움이라고 저는 생각합니다. 이 그림을 작업하며 비움의 지점에 대해 고민을 많이 했어요. 지금도 여전히 그에 대한 해답을 모색하고 있고요. 다른 작품은 ‘MISS22_00032’(2022)입니다. 삶과 죽음에 대한 사유에서 기인한 이 회화는 4년에 걸쳐 완성될 수 있었어요. 아버지와의 이별을 준비하며 인생에 대한 생각이 많아졌을 때였는데, 나는 어디에서 왔으며 어디로 가는지를 끊임없이 묻고 답하며 한지를 찢어 콜라주 작업했습니다. 캔버스에 고스란히 담긴 저의 사색의 궤도가 보는 이에게도 울림을 줄 수 있길 바라는 마음입니다.

- CP