“그림은 그려지는 것이 아니라 툭툭 튀어나오는 것”… 장욱진의 ‘가장 진지한 고백’

입력 : 2023.09.20 12:17

국립현대미술관, 장욱진 회고전 개최

유화, 먹그림, 매직펜 그림, 삽화, 도자기 그림 등 270여 점

1920년대 학창 시절부터 1990년 작고할 때까지 60여 년 화업 인생 총망라

내년 2월 12일까지 국립현대미술관 덕수궁관

“그림은 그려지는 것이 아니라 툭툭 튀어나온다. 마음속으로부터… 그러기 위해서는 마음이 밝은 거울이나 맑은 바다처럼 순수하게 비어 있어야 한다.”

아이의 그것과 같이 순수하고 단순하면서도 군더더기 없이 허를 찌르는 듯한 명료함을 지닌 장욱진(1917~1990)의 그림을 보고 있으면 입꼬리가 슬며시 올라간다. 그의 그림에는 일상의 풍경을 동화적인 시선으로 순진무구하게 그려내면서도 핵심을 꿰뚫는 명쾌함이 담겨 있다.

서양화를 기반으로 동양적 정신과 형태를 가미해 한국적 모더니즘을 창출하고 한국 미술사의 새로운 장을 연 미술가로서, 60여 년 화업 인생 동안 제한된 몇 가지 소재들을 반복해서 그렸다. 특히 재료를 가리지 않는 자유로움과 하나의 고정된 틀에 얽매이지 않는 창작 태도로 끊임없이 변화를 시도했다.

장욱진 회고전 ‘가장 진지한 고백’이 내년 2월 12일까지 국립현대미술관 덕수궁관에서 개최된다. 이번 전시는 그간 축적된 장욱진 연구와 전시를 되짚어 보며, 1920년대 학창 시절부터 1990년 작고할 때까지 약 60년간 꾸준하게 펼쳐 온 장욱진의 미술 활동을 총망라해 유화, 먹그림, 매직펜 그림, 판화, 표지화와 삽화, 도자기 그림 등 270여 점을 한자리에서 조망한다. 이번 전시는 장욱진의 시기별 대표작을 엄선해 선보임으로써 많은 사람들에게 사랑받는 화가 장욱진이 진정으로 추구한 예술의 본질과 한국적 조형미의 구축이 한국 미술사 안에서 차지하는 의미가 무엇인지를 종합적으로 살펴보고자 한다.

전시 타이틀 ‘가장 진지한 고백’은 “그림처럼 정확한 내가 없다”라고 말한 장욱진의 언급에서 착안했다. 그는 그의 화문집(畵文集) ‘강가의 아틀리에’ 서문에서 밝혔듯이 참된 것을 위해 뼈를 깎는 소모까지 마다하지 않는 진솔한 자기 고백으로 창작에 전념했고 그림 그리는 시간의 대부분을 방바닥에 쪼그려 앉아 수공업 장인처럼 그렸다. 이렇듯 지속적이고 일관된 그의 창작 태도는 작품에서도 드러난다.

특히 이번 전시에는 장욱진 최초의 가족도인 1955년작 ‘가족’이 60년 만에 최초 공개돼 눈길을 끈다. 생전 30점 이상의 가족을 그린 장욱진이 항상 머리맡에 걸어둘 만큼 애착을 가졌던 작품이자 생애 첫 돈을 받고 판매한 작품으로 알려진다. 특히 해당 작품을 판매한 돈으로 막내딸에게 바이올린을 사줬다고 한다. 평생 가족 이미지를 그린 장욱진 가족도의 전범(典範)이 되는 그림이자, 최초의 정식 가족도라는 측면에서 미술사적 가치가 높은 이 작품은 1964년 반도화랑에서 개최된 장욱진 첫 개인전에서 일본인 개인 소장가에게 판매된 후 행방을 알 수 없었으나, 본 전시를 준비하며 극적으로 발굴에 성공했다.

‘가족’의 화면 한가운데 자리한 집 안에는 4명의 가족이 앞을 내다보고 있으며, 집 좌우로는 나무가 있고, 두 마리의 새가 날아가고 있다. 대상이 군더더기 없이 짜임새 있게 배치돼 장욱진의 조형 감각이 돋보인다. 그의 가족도 중 어머니가 아닌, 아버지와 아이들만이 함께 그려진 유일한 사례라는 점도 의미 깊다.

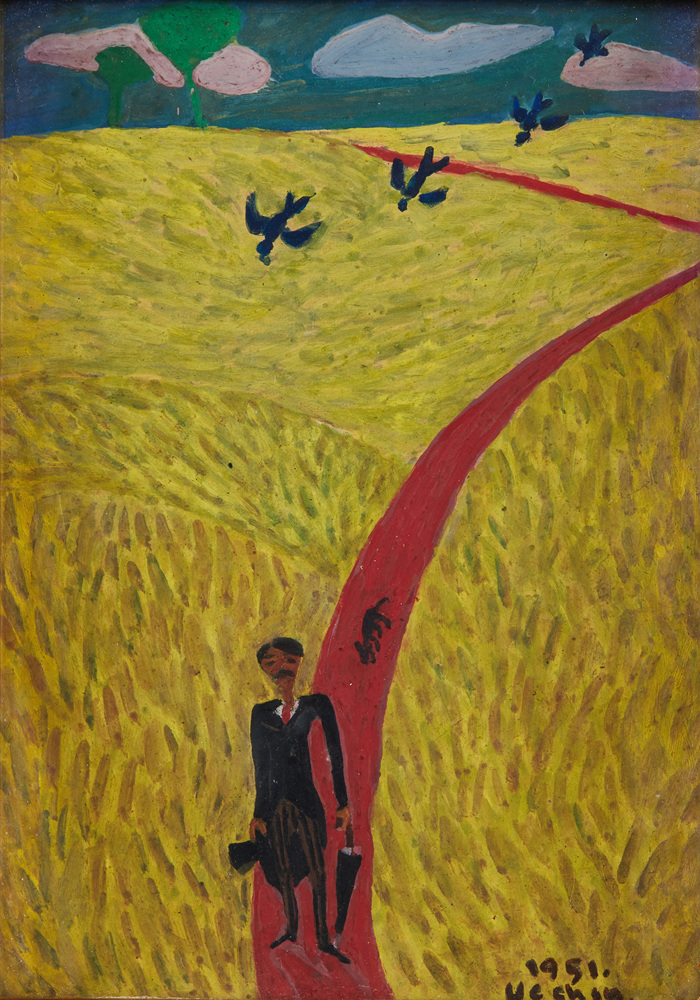

‘가장 진지한 고백’전(展)은 크게 4부로 나뉘는데 전시실 1층 1부와 4부에서는 초년기부터 노년기까지 연대별로 작품 세계를 볼 수 있게 구성했다. 2층 2부에서는 장욱진 그림에서 반복되는 소재들을 내용과 형식으로 접근해 장욱진 그림을 보다 쉽고 깊게 이해할 수 있도록 했다. 2층 3부에서는 장욱진의 불교적 세계관과 철학적 사유에 대해 면밀히 다룬다. 관람객은 전시장의 도입부 ‘자화상’(1951)에서부터 마지막 장욱진이 타계 두 달 전 그린 ‘밤과 노인’(1990)에 이르기까지 장욱진의 예술 세계를 동행하듯 감상할 수 있다.

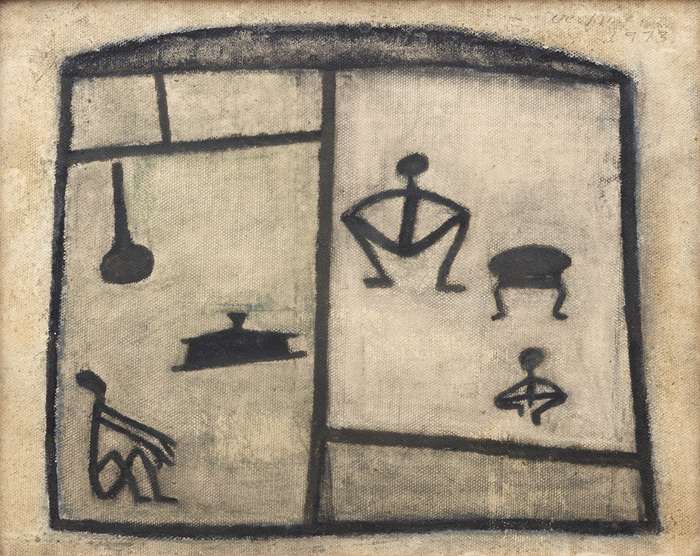

1부, 첫 번째 고백 ‘내 자신의 저항 속에 살며’는 그의 학창 시절부터 중장년기까지의 작품을 살펴본다. 학생작품전에서 상을 탄 ‘공기놀이’(1938)와 문자를 추상화 시킨 과정을 보여주는 ‘반월·목(半月·木)’(1963), 뼈대나 윤곽만으로 대상을 조형화시키며 기호화된 형태를 그린 ‘자화상’(1973) 등을 통해 초기 화풍의 형성과정을 볼 수 있다. 완숙한 장욱진 작품의 전형(典型)이 완성되기까지 장욱진만의 독창적인 한국적 모더니즘이 창출되는 여정을 따라갈 수 있다.

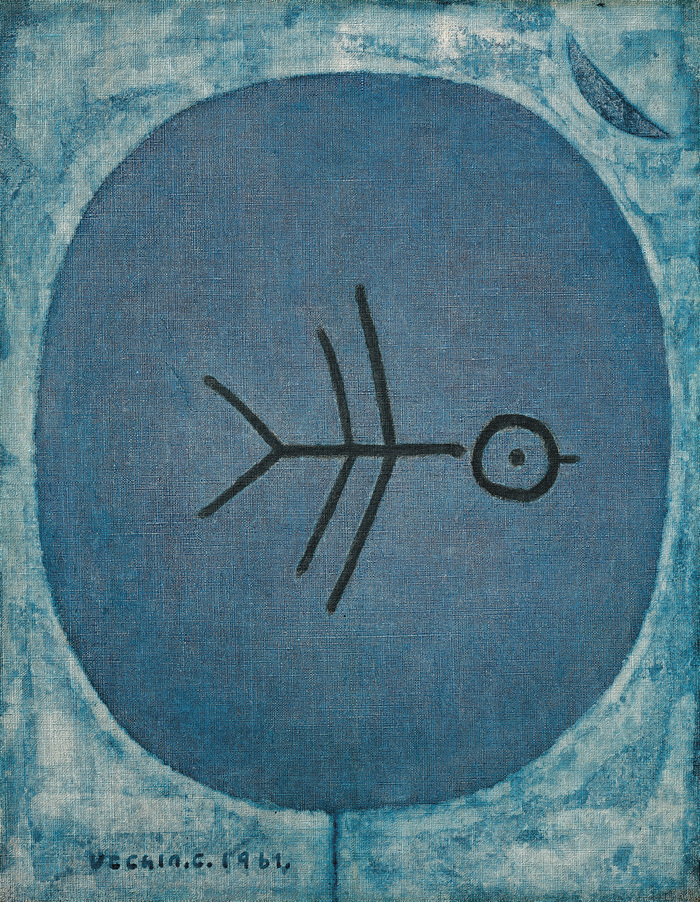

2부 ‘발상과 방법: 하나 속에 전체가 있다’에서는 장욱진 회화의 대표적 모티프 가운데 까치, 나무, 그리고 해와 달을 선정해 각각의 소재들이 지니는 상징성과 의미, 도상적 특징의 변모 과정을 보여준다. ‘까치’(1958), ‘새와 나무’(1961) 등에서 그의 분신 같은 존재인 까치, 그의 온 세상을 품는 우주인 나무, 시간과 공간을 초월한 영원성의 매개체를 상징하는 해와 달 등 장욱진 작품에 반복적으로 등장하는 소재들의 의미와 이들이 작품 속에서 어떻게 구성되는지 그의 발상과 방법을 엿볼 수 있다. 아울러, 작가의 생전 마지막 작품으로 알려지는 ‘까치와 마을’(1990)도 최초로 전시된다.

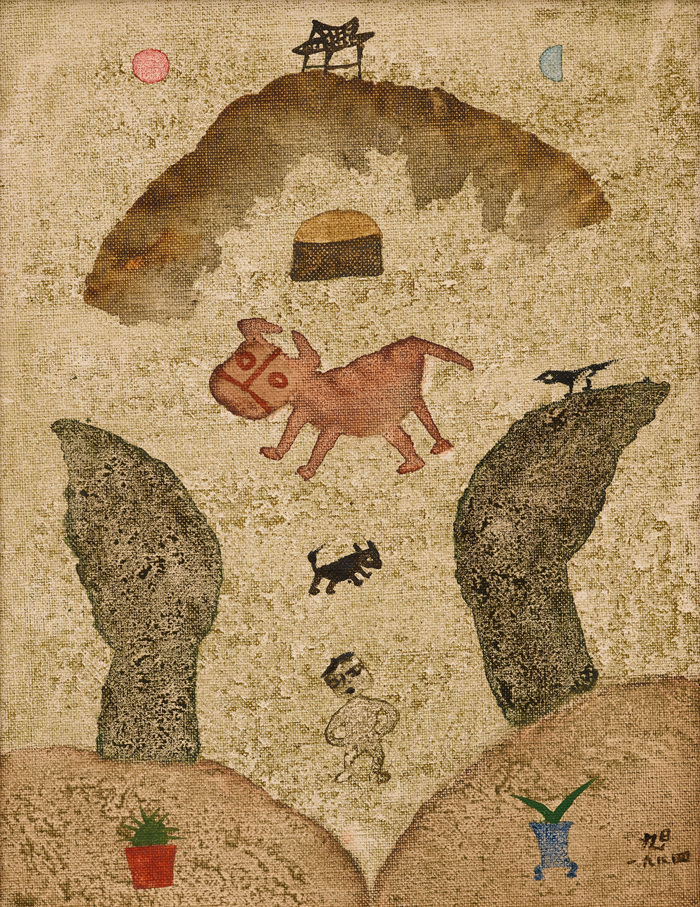

이어서, 3부 ‘진眞.진眞.묘妙’에서는 장욱진이 남긴 불교적 주제의 회화들과 먹그림, 목판화 선집 등을 통해 장욱진의 불교적 세계관과 철학적 사유를 들여다본다. 장욱진과 불교와의 인연은 청년기부터 여러 일화가 언급되지만 실제로 불교 주제의 작품이 등장한 것은 1970년대부터다. 장욱진은 경전의 종교적 도상을 그대로 차용하지 않고 자기성찰을 통해 본인이 중요하다고 생각하는 내용과 요소들을 강조하고 변용했다. 장욱진이 최초의 불교 주제 회화로 아내의 초상을 그렸다는 점에서 그에게 가족이란 불교적 세계관이 투영된 존재임을 알 수 있다.

끝으로 작가의 네 번째 고백 4부 ‘내 마음으로 그리는 그림’에서는 1970년대 이후 그의 노년기를 살펴본다. 동양의 정신과 형태를 일체화시켜 한국적 모더니즘을 창출했다고 평가받는 수묵채색화 같은 유화와 특유의 비현실적 화면 구성 등이 정점을 이룬 작품이 내걸린다. 1973년 전후로 그의 작품에서는 1960년대까지 주를 이루던 강한 마티에르 대신 얇아진 색층이 등장하면서, 조형성이 강했던 졸박한 반추상에서 표현성을 가미한 담채풍의 담졸(淡拙)한 양식으로 변화가 본격화됨을 발견할 수 있다.

이번 전시를 통해 장욱진이 추구하던 주제 의식과 조형 의식이 어떻게 형성돼 변모해 나갔는지를 살펴봄으로써 작가의 조형 언어와 행적을 미술사적으로 규명하고 ‘동심 가득한 작고 예쁜 그림’이라는 단편적 평가를 넘어선 장욱진 예술의 진면목을 확인할 수 있을 것이다.

- CP