미술로 하나 된 한국·독일… ‘베를린에서 서울로’展

입력 : 2023.07.07 18:17

한독 수교 140주년 기념

초이앤초이·베르멜 폰 룩스부르크·호리아트스페이스·아이프아트매니지먼트 공동 주최

16인 작가 80여 점… “국경 넘나드는 예술적 공감 끌어내”

8월 24일까지 삼청동 초이앤초이 갤러리, 청담동 호리아트스페이스·아이프라운지 동시 개최

한국과 독일 현대미술가 16인이 한데 모인 특별한 교류의 장(場)이 마련된다.

독일 쾰른과 서울 삼청동에 소재한 초이앤초이 갤러리, 독일 베를린에 위치한 베르멜 폰 룩스부르크 갤러리(Bermel von Luxburg Gallery), 서울 청담동의 호리아트스페이스와 아이프아트매니지먼트 등 네 곳이 합심해 기획한 ‘베를린에서 서울로: 지평선 넘어(From Berlin to Seoul: Crossing Horizons)’전(展)은 한국과 독일이 동시대 미술로써 하나 된 자리다. 특히 이번 전시는 올해 한독 수교 140주년을 맞아 두 나라 사이의 문화적 교류와 협력이 이어진 140년의 역사를 기념하는 ‘콜라보전’으로 그 의미가 남다르다.

데이비드 레만(David Lehmann), 프릿츠 본슈틱(Fritz Bornstück), 헬레나 파라다 김(Helena Parada Kim), 정재호, 송지혜, 송지형, 레프 케신(Lev Khesin), 피터 헤르만(Peter Herrmann), 로버트 판(Robert Pan), 세바스티안 하이너(Sebastian Heiner), 남신오, 정소영, 수잔느 로텐바허(Susanne Rottenbacher), 이태수, 변웅필, 전원근 등 한국 작가와 독일 작가 각각 8인 총 16명의 현대 미술가들이 한자리에 모여 다채로운 매체의 특색 있는 작업을 내건다.

이들 작가 16인은 서로 다른 방식의 작품 83점을 선보이는데, 작품들에 내재된 ‘정체성’과 ‘존재’라는 공통된 주제를 기반으로 국경을 넘나드는 예술적 공감을 이끌어낸다. 회화부터 입체와 설치 형식이 혼합된 이번 작품들을 통해 한국과 독일의 젊은 미술가들이 동시대적 감성을 어떻게 재해석해나가는 지를 한눈에 비교할 수 있어 더욱 주목된다.

인물화를 통해 사회적 구조에 대한 메시지를 전하는 변웅필은 겉으로 보이는 외모가 개인의 가치를 결정하는 사회에 회의를 느낀 작가적 감성을 표현한다. 선과 면이 최대한 단순화된 형식으로 화면에서 만나 특유의 안정감과 명상적 사유의 조화로움을 선보인다. 송지형의 설치 작업 또한 사회 안에서 실현되는 개인의 정체성을 다룬다. 작가의 장소 특정적 설치 작품은 관객의 참여를 통해 공동체 안에서 실현되는 호혜성에 초점을 두어 개인, 사회 그리고 문화 사이의 연결성을 시각화한다.

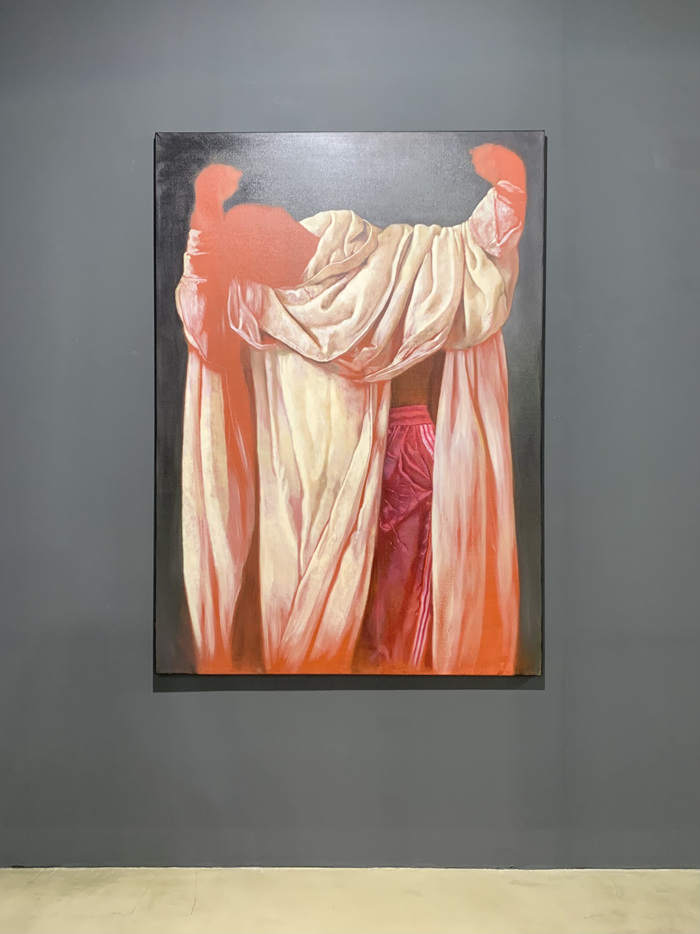

헬레나 파라다 김의 한복 시리즈와 정재호의 작품 속 근대화 시대의 건물들, 그리고 건축물을 파편화한 남신오의 설치 작품은 모두 문화적 상징의 중요성을 강조한다. 인간의 내면은 개인과 공동체라는 상반되는 정체성이 맞물리며 이뤄진다. 이러한 상호작용을 다루는 작가들의 작업은 여러 사람이 함께 기억하는 공동의 역사가 어떻게 탄생하고, 왜곡되며 외면되는지에 대한 성찰을 유도한다. 이러한 작품들은 개개인의 정체성과 한 공동체의 서사를 대변하는 사물 사이의 연결성을 부각하며, 과거의 잔재가 현재의 삶에 미치는 영향에 대한 이념적 접근을 제시한다.

인간의 존재성을 이해하기 위한 시도는 주변 환경을 관찰하며 시작될 수 있다. 정소영의 설치 작품은 우리가 살아가는 생태계를 토대로 인간성에 대한 정의를 제시한다. 이러한 작가의 작업은 개인의 경험에 국한되지 않고, 자연의 법칙 또는 지정학적 관계에 대한 조사를 거듭하여 일궈낸 형태에 기반한 개념미술 작업이다. 로버트 판의 레진과 색소를 혼합하는 특유의 창작 과정 또한 자연에서 발생하는 다양한 현상을 관찰하며 시작된다. 자연의 모습을 토대로 구축된 작가의 작업방식은 자연경관, 은하 또는 화학반응을 연상시키는 추상의 세계를 자아낸다.

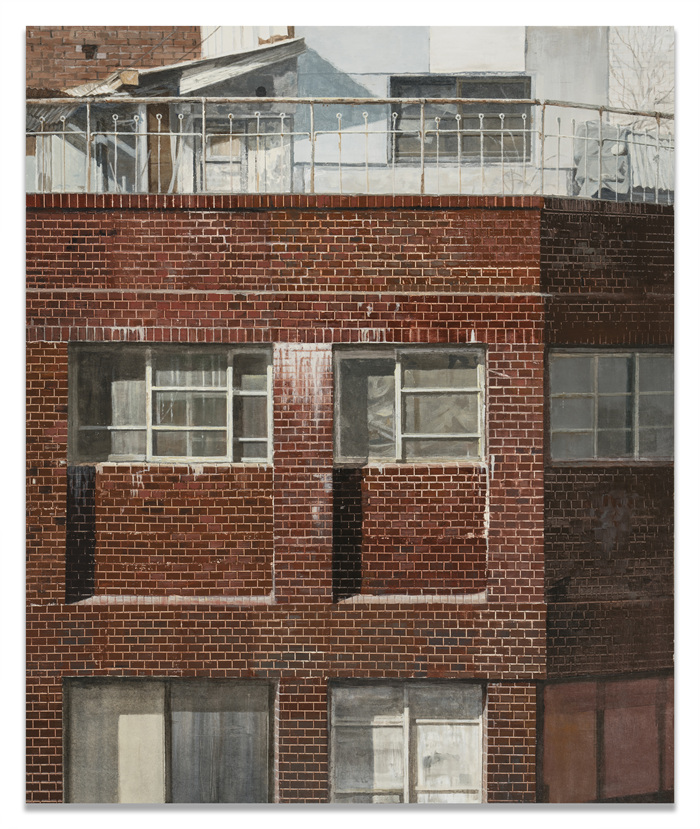

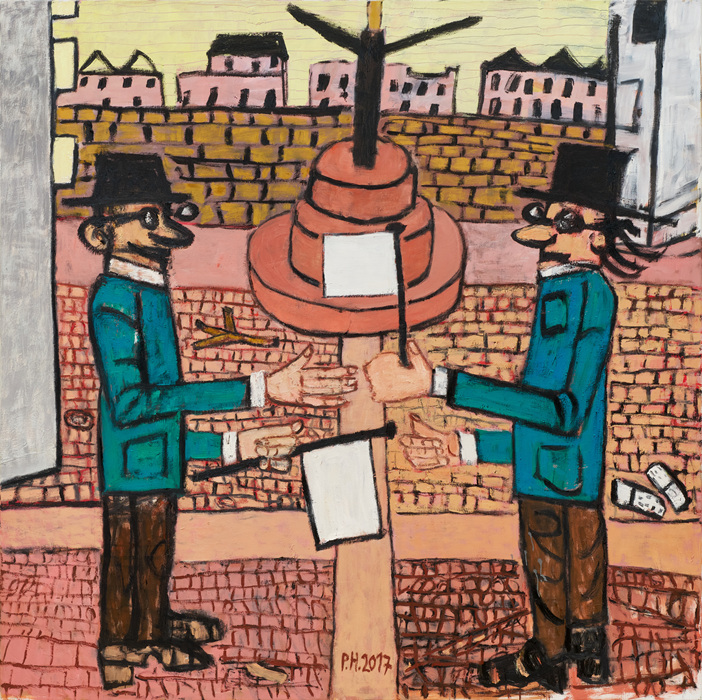

반면, 피터 헤르만은 일상을 관찰해 베를린의 건축물, 환경미화원, 일상적인 사물 등을 포함한 도시 환경을 묘사한다. 송지혜의 작품 속 일상적인 서사들 또한 특유의 과장된 표현방식으로 평범하고 우스꽝스러운 현대인의 삶을 보여준다. 두 작가는 유머러스한 스토리텔링을 통해 익숙한 상황을 재해석하여 반복되는 삶 속 인간의 존재에 대해 이야기한다. 이어서 프릿츠 본슈틱은 어디서나 흔히 볼 수 있는 버려진 물건들을 조명한다. ‘문화적 재활용’의 과정을 통해 쓰레기로 여겨지는 물건들을 재배치해 일상적이고 더 이상 쓸모가 없는 것들에 새로운 의미를 부여하고 현재 사회의 가치체계에 대한 문제를 제기한다.

수잔느 로텐바허와 이태수는 주변 환경에 대한 탐구를 기반하여 현실의 보편성에 반박한다. 로텐바허의 조각 및 설치 작품은 다양한 색감의 빛을 사용해 눈으로 보이는 사물의 형태와 공간 사이의 경계를 흐트러뜨린다. 이태수의 조각 또한 극사실적인 묘사를 보여주지만 그 결과물은 물질의 성질을 왜곡하고 중력에 저항하는 등 비현실적이다. 두 작가의 작업은 보편적인 이해와 고정관념에 도전하여, 관객이 이해하고 있는 현실, 더 나아가 본인의 존재성에 대해 의문을 가지도록 유도한다.

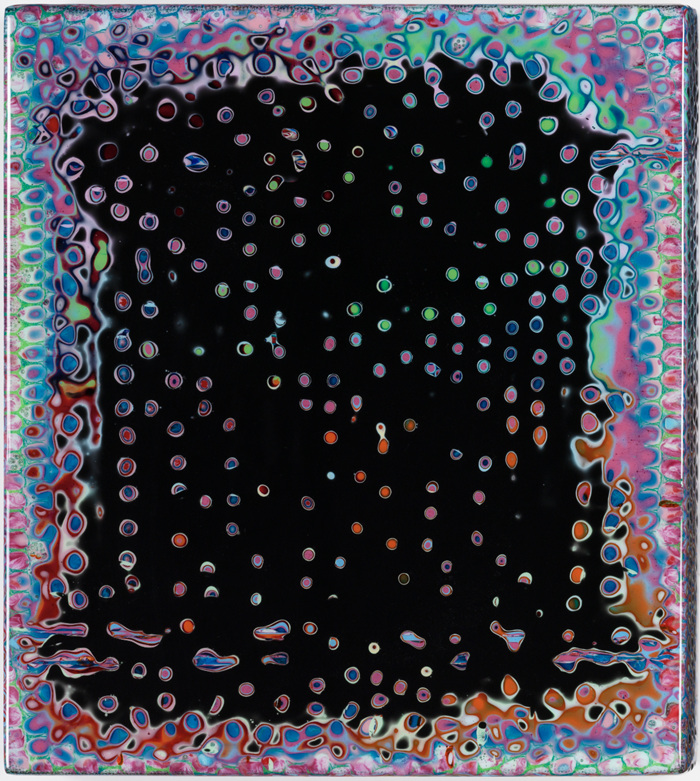

정체성에 관한 탐구는 작가 본인에 대한 성찰로 이어지기도 한다. 세바스티안 하이너는 중국, 일본, 한국 등 아시아 지역에 머무르며 작업한 개인적인 경험을 바탕으로, 동서양 회화의 다양한 요소를 접목해 기하학적인 꿈속의 서사를 연출한다. 반면, 레프 케신의 작품은 그림과 조각의 경계를 넘나들어, 화가로서의 자신의 정체성을 탐구한다. 실리콘과 색소를 섬세하게 배합한 작가의 작품은 마치 광물 또는 보석을 보는 것 같다. 케신의 작업은 보편적인 회화의 법칙에 어긋나는 도전적 시도를 통해 회화의 의미에 대한 새로운 정의를 촉구한다.

전원근과 데이비드 레만은 정신 상태, 감정과 같은 내면적인 영역을 다룬다. 두 작가는 재료의 물성과 작업방식에 초점을 두어 회화 본연에 대한 연구를 이어간다. 전원근은 색을 겹겹이 쌓아 올리고 지우는 작업을 수개월에 걸쳐 반복한다. 오랜 기간에 걸쳐 완성된 작품의 색감은 작업을 하며 계속되었던 작가 내면의 정신적 고뇌와 감정의 기복을 고스란히 담고 있다. 데이비드 레만의 회화 또한 개개인의 정체성과 감정 사이의 밀접한 관계를 부각한다. 색과 붓놀림이라는 회화 자체의 본질에 충실한 작가는 인간이 마주할 수 있는 상황이나 정신세계를 표현한다. 역동적이고 즉흥적인 붓질과 가볍고 세심한 터치가 공존하는 그의 그림 속에는 인간의 미묘한 감정 및 심리 상태가 포착된다.

이번 전시는 8월 24일까지 삼청동 초이앤초이 갤러리와 청담동 호리아트스페이스 및 아이프라운지 3곳에서 동시에 선보인다.

- CP