제1회 하인두예술상 수상 기념전 BEYOND THE COLOR

입력 : 2023.06.09 16:26

참여작가 김현식 Kim Hyunsik

기 간 2023. 06. 16 Fri — 07. 15 Sat (21일 간)

주 최 ART CHOSUN, TV CHOSUN

기 획 ART CHOSUN SPACE

후 원 가나문화재단

장 소 서울시 중구 세종대로21길 30

화 ― 토, 오전10시 ― 오후6시

일 ― 월 및 공휴일 휴관

입 장 료 무료

문 의 t 02 736 7833

e art@chosun.com

◆ 전시 내용

ART CHOSUN과 TV CHOSUN이 공동 주최하고 ART CHOSUN SPACE가 기획한 제1회 하인두예술상 수상 기념전 수상자 김현식(b.1965)의 개인전《BEYOND THE COLOR》가 2023년 6월 16일부터 7월 15일까지 광화문 아트조선스페이스에서 개최된다.

《하인두예술상》은 독자적이고 선구적인 화풍으로 추상미술을 선도하며 한국 근현대미술사에 유의미한 영향을 미친 하인두(1930-1989)의 예술 정신을 기리고자, 아트조선에서 지난해 처음 제정되었다. 하인두는 한국 1세대 추상화가로서, 보수적이었던 한국 화단에 ‘색면 추상’이라는 새로운 동향을 불러온 주요한 인물이다. 59세에 작고한 하인두 화백의 활동을 이어가고자 만 59세 미만이라는 나이 제한을 두었으며, 한국 미술가 또는 국내에서 3년 이상 활동한 미술가를 대상으로 심사·운영된다. 심사위원 1명당 3명의 후보자를 추천하고, 총 9인의 후보를 바탕으로 심사를 거친 뒤 매년 1인의 수상자를 선정한다. 수상자에게는 상금 1000만 원과 이듬해 아트조선스페이스에서의 수상 기념전 개최, 그리고 가나문화재단의 후원으로 파리 국제예술공동체(Cite Internationale des arts) 레지던시 참여 기회를 제공하고 있다.

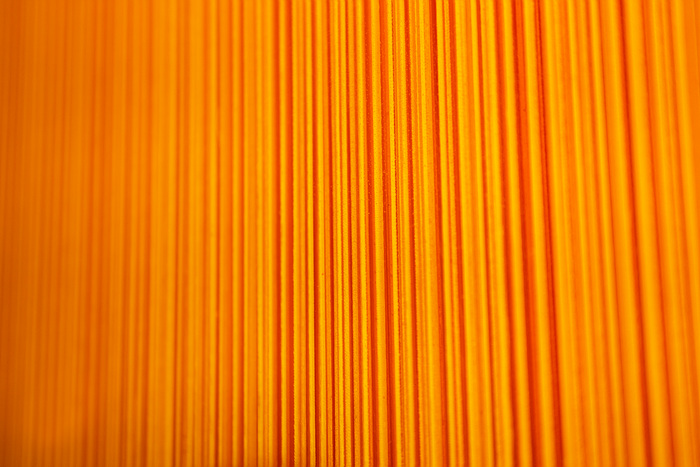

제1회《하인두예술상》수상자인 김현식은 한국적 정서를 상징하는 ‘오방색(五方色)’을 에폭시 레진(Epoxy Resin, 접착에 사용되는 수지)을 활용해 재해석하고, 물성을 살려 색이 지닌 공간감과 깊이감을 구현한 평면 조각 작업의 독자성을 인정받아 수상자로 선정됐다. 김현식은 특수 제작한 캔버스 위에 레진을 바르고, 말리고 이내 스며들기를 기다리며, 딱딱하게 굳은 레진 표면을 송곳이나 칼로 긁어낸다. 이러한 과정을 반복하며 나타나는 수백 개의 선들은 2차원적 평면에 무한한 입체감을 선사한다.

이번 전시에서는 김현식의 대표작인 <Beyond the Color> 시리즈를 비롯하여, 캔버스 속에서 만날 수 있었던 ‘현(絃)’들이 화면 밖으로 나온 설치 작품도 최초로 선보일 예정이다. 또한 전시를 위해 제작된 아카이빙 작업 과정 영상과 더불어, 그의 삶을 들여다볼 수 있는 미니 다큐멘터리 영상도 함께 전시된다.

◆ 전시 서문

사유의 레이어, 현(絃/炫)의 확장

“평면성, 프랭크 스텔라(Frank Stella)의 평면은 밖으로 뛰쳐나오는 것이었고 저의 평면은 안으로 들어가는 것이었습니다. 요즘 이것을 다시 생각해 보고 있습니다.”- 작가 인터뷰 중에서

“평면성, 프랭크 스텔라(Frank Stella)의 평면은 밖으로 뛰쳐나오는 것이었고 저의 평면은 안으로 들어가는 것이었습니다. 요즘 이것을 다시 생각해 보고 있습니다.”- 작가 인터뷰 중에서

김현식은“평면은 공간이다.”라는 명제 속에서 공간의 기하학을 동·서 건축의 보편성 속에서 구축한다. 근작들을 보면 종묘정전(宗廟正殿, 국보 제227호)의 장엄함과 데이비드 치퍼필드(David Chipperfield)의 ‘아모레퍼시픽본사’ 건물들이 동시에 떠오른다. 종묘 건축과 연계해서 선적 레이어를 동시대 회화 인식으로 연결해‘한국 미감’으로 구현하는 것이다. 평면을 공간으로 인식한 테제는 원근법을 발견한 르네상스 건축인들의‘재현적 세계관’과 통하고, 평면을 입체로 되돌려놓은 프랭크 스텔라의 ‘자기반성적 세계관’과도 연결된다. 평면 안에 미술사(美術史) 자체를 옮겨놓은 김현식만의 고민은 아무도 구축하지 못했던 ‘개념형 추상의 본질’을 다룬다. 평론가 이진명은 평면을 역사적 서술 속에서 공간화하는 심층 투사의 시각을 ‘현(玄)의 예술’으로 명명하고 김현식의 작품 세계를 ‘현(玄)의 시각화’ 속에서 해석했다. 평면성의 근본을 향한 고민은 한국 단색화가들이 정신주의와 명상성을 전제로 한 동양 주의로 복권할 때마다 간과하게 되는 추상 형식의 기초라고 할 수 있다. 작가는 평면성의 구조 속에서 화가가 추구해야 할 엄격한 철학을 스스로에게 부여하고, 규정 안에서의 변주를 꾀한다. 제1회 하인두예술상에 만장일치로 선정된 이유 역시, ‘동·서 미감을 집요한 작가정신으로 파고 들어간 탁월함’ 때문이 아닐까 한다.

바탕이 확장되는 방식, ‘현(絃/炫)’의 구현

김현식의 작업은 선적 미감을 한국 건축공간처럼 풀어낸 정적이면서도 활력이 있는‘적조미(寂照美)’를 드러낸다. 고요하게 빛나는 아름다움으로, 날아갈 듯 치켜 올려진 처마의 자유로움이 평면 속에서 깊이 있는 명상 미감으로 드러나는 것이다. 이는 한국건축의 품격과 적조한 성정을 드러낸 '종묘 정전'이 현대 추상회화로 옮겨온 듯하다. 길게 이어진 웅장한 선현(善賢)들의 정신, 선의 미감을 역사의 깊이로 드러낸 레이어, 한국의 파르테논 신전을 연상시키는 ‘사유의 다층구조’는 격물궁리(格物窮理)와 거경함양(居敬涵養)의 성취를 추구한 ‘조선 건축의 바탕’과도 닮았다. 실제 한국 건축미의 최고 수준을 보여주는 종묘 정전은 건물 한 칸 한 칸이 모여서 전체를 이룬다. 단순한 구성을 한 신실이 모여 하나의 장대한 수평적인 건축 형태를 만들면서, 양 끝은 협실로 이어지고 동·서월랑은 직각으로 꺾여서 정전을 좌우에서 보위한다. 이처럼 월대가 광대하게 펼쳐지면서 공간을 장대하고 엄숙하게 만들지만, 그 안에서 개별 구조들은 평등한 시선으로 공간을 이룬다. 김현식의 평면 공간이 지극히 단순 질박한 것처럼, 길게 연속된 종교 정전의 압도적인 장엄함은 다른 어떤 건축도 흉내 낼 수 없는 독특한 바탕을 이루는 것이다.

김현식의 작업은 선적 미감을 한국 건축공간처럼 풀어낸 정적이면서도 활력이 있는‘적조미(寂照美)’를 드러낸다. 고요하게 빛나는 아름다움으로, 날아갈 듯 치켜 올려진 처마의 자유로움이 평면 속에서 깊이 있는 명상 미감으로 드러나는 것이다. 이는 한국건축의 품격과 적조한 성정을 드러낸 '종묘 정전'이 현대 추상회화로 옮겨온 듯하다. 길게 이어진 웅장한 선현(善賢)들의 정신, 선의 미감을 역사의 깊이로 드러낸 레이어, 한국의 파르테논 신전을 연상시키는 ‘사유의 다층구조’는 격물궁리(格物窮理)와 거경함양(居敬涵養)의 성취를 추구한 ‘조선 건축의 바탕’과도 닮았다. 실제 한국 건축미의 최고 수준을 보여주는 종묘 정전은 건물 한 칸 한 칸이 모여서 전체를 이룬다. 단순한 구성을 한 신실이 모여 하나의 장대한 수평적인 건축 형태를 만들면서, 양 끝은 협실로 이어지고 동·서월랑은 직각으로 꺾여서 정전을 좌우에서 보위한다. 이처럼 월대가 광대하게 펼쳐지면서 공간을 장대하고 엄숙하게 만들지만, 그 안에서 개별 구조들은 평등한 시선으로 공간을 이룬다. 김현식의 평면 공간이 지극히 단순 질박한 것처럼, 길게 연속된 종교 정전의 압도적인 장엄함은 다른 어떤 건축도 흉내 낼 수 없는 독특한 바탕을 이루는 것이다.

평면이 공간이 되는 ’한국미’의 구현

평면이 공간이다. 김현식의 공간은 사유의 레이어(layers of reflection)다. 이는 현을 바탕으로 한 밝음과 예악(禮樂)적 사유를 보여준다. 스케일에 관계없는 공간의 깊이로 승부하겠다는 방식은 눈을 감고 우주를 보는 것 같은 종묘 정전의 미감과도 연결된다. 속됨 없는 간결함 속에서 느껴지는 엄격함이 오히려 사고를 자유롭게 여는 것이다. 다양한 사유의 선들은 단색화가들이 언급하는 층(層)이나 적(積)의 방식과는 전혀 다르다. 김현식의 직선들은 서로를 견제하며 평행선을 유지할 뿐, 절대로 섞이는 법이 없다. 자하(子夏)가 시경(詩經)의 구절을 들어 공자에게 질문한 『논어(論語)』 「팔일(八佾)」의 회사후소(繪事後素)가 떠오르는 지점이다. “그림 그리는 일은 흰 바탕의 뒤에 행한다.”라는 것처럼, 동양화에서 하얀 바탕이 없으면 그림을 그리는 일이 불가능한 것과 같이, 평면을 전제로 한 이후에 직선의 요소를 개입하여 마음의 깊이와 내면의 덕성을 강조하는 것이다. 형식으로서의 예(禮)는 본질이 있은 후에만이 의미가 있음을 보여주는 덕목이다. 실제로 본질을 바탕 삼은 연휴에 꾸밈을 드러낸‘인격 수양’의 결과, 김현식 작가만의 공간 확장이 이루어지는 것이다.

평면이 공간이다. 김현식의 공간은 사유의 레이어(layers of reflection)다. 이는 현을 바탕으로 한 밝음과 예악(禮樂)적 사유를 보여준다. 스케일에 관계없는 공간의 깊이로 승부하겠다는 방식은 눈을 감고 우주를 보는 것 같은 종묘 정전의 미감과도 연결된다. 속됨 없는 간결함 속에서 느껴지는 엄격함이 오히려 사고를 자유롭게 여는 것이다. 다양한 사유의 선들은 단색화가들이 언급하는 층(層)이나 적(積)의 방식과는 전혀 다르다. 김현식의 직선들은 서로를 견제하며 평행선을 유지할 뿐, 절대로 섞이는 법이 없다. 자하(子夏)가 시경(詩經)의 구절을 들어 공자에게 질문한 『논어(論語)』 「팔일(八佾)」의 회사후소(繪事後素)가 떠오르는 지점이다. “그림 그리는 일은 흰 바탕의 뒤에 행한다.”라는 것처럼, 동양화에서 하얀 바탕이 없으면 그림을 그리는 일이 불가능한 것과 같이, 평면을 전제로 한 이후에 직선의 요소를 개입하여 마음의 깊이와 내면의 덕성을 강조하는 것이다. 형식으로서의 예(禮)는 본질이 있은 후에만이 의미가 있음을 보여주는 덕목이다. 실제로 본질을 바탕 삼은 연휴에 꾸밈을 드러낸‘인격 수양’의 결과, 김현식 작가만의 공간 확장이 이루어지는 것이다.

동양을 얘기하면 섞이고 스미는 것으로 얘기하지만, 레이어란 각각의 개체 속에서 느껴지는 서로 간의 동화(同化)를 말한다. 캔버스에 선하나를 긋는다는 의미는 무한한 절대공간에 세우고 싶은 작가의 의지다. 설치작업의 경우도 하나의 독립성, 이른바 선하나의 개별성을 작가의 의지로 표현한 것이므로, 현의 확장은 과거와 현재를 잇는 ‘전통과 현대와의 조우’라는 측면으로 해석할 수 있다. 작가는 동양의 정신성은 머물러 있음이 아니라, 근원성(거대 서사와 원칙)을 어떤 방향으로 발전시킬 것인가에 있다고 말한다. 전통문화의 레이어가 오늘의 우리에게 무엇을 답지하는가를 풀어내 연결하는 것이 ‘작가의 과제’라는 뜻이다. 작가의 현실적 과제는 작업에서 오는 크기와 무게의 문제를 어떻게 풀어낼 것인가에 있다. 현재 실험하고 있는 거대 캔버스 작업 속에는 스텔라가 확장해간 평면상의 요구가 에폭시의 깊이가 아닌 압축적 공간의 확장으로까지 펼쳐질 예정이다. 최근 호평받고 있는 ‘흰/검은/투명하고 단순화된 평면작업’들 속에서 선의 시각들을 ‘터치의 레이어’로 확장하면서 새로운 ‘김현식 시대’를 열 예정이다.

하인두예술상을 수상한 이후 한국미를 지속적으로 고민해온 작가는 단색화가들이 추구해온 현재성 속에서도 외골수와 같이 자신만의 방향으로 나아가야 한다는 결론에 다 다랐다. 스스로 납득할 때까지 몰아붙여 ’자신만의 개성화를 창출’한다는 것이다. 개별화를 통한 개성화의 과정은 늘 외롭다. 한국 추상의 대표적 브랜드인 단색화의 장점을 오늘의 시점에서 받아들이면서도 어떻게 자신의 길을 향해 갈 것인가를 고민한 것이다. 이는 작가의 ‘미러설치(Mirror Installation)’라는 명명에서도 발견되는 부분이다. 거울 속 나를 보는 것은 우리들의 시대와 과거까지 다 끌어안는다는 의미이다. 현(玄)은 확장(絃/炫)을 끌어안는다. 검은 바탕 안에 담은 시각의 다의성은 한국추상이 ‘단색화’라는 용어에 갇히기보다, 선배들의 방식을 이어받아 새로운 방향으로 나아가야 한다는 것을 보여준다. 원칙처럼 평면을 지킨다는 것은 평면을 확장해 한계를 극복한다는 뜻이다. 평면을 철저히 지키면서도 시각적으로는 공간을 느끼게 하는 방식이다. 스텔라의 확장이 평면의 입체화를 통해 결국 평면을 부정하게 되는 아이러니를 낳은 것처럼, 작가에게 평면은 서구 평면의 해체이자 한국 미감의 부활을 뜻한다. 선인들의 동양 회화가 작은 작품들 안에서 상상(공간)의 깊이를 아우르는 다분히 사유적인 공간 구성을 갖는 것과도 통하는 지점이다.

작가는 순수성과 자율성을 향한 서구 평면 회화는 스텔라식 회화 속에서 모순임이 드러났다고 설명한다. 이러한 경험의 방식을 자신의 추상 화면을 통해 역설적으로 드러냄으로써, 순수 추상 형식에 해석의 다양성을 부여하고 추상이 모더니즘의 원칙을 벗어난 다양한 텍스트(text)처럼 읽히기를 희망한다. 롤랑 바르트(Roland Barthes)의 주장을 실천한 이러한 시각은 김현식의 작업에서 자연스럽게 관람자의 역할이 중요해졌음을 보여준다. 평생 평면의 공간화를 추구해 온 작가의 질문은 배타적이기보다 확장적이다. 작가는 능동적 관람자의 역할이 부각되는 시대 속에서 순수 추상형식만을 강조한 형식주의를 배제하고, 추상미술이 거꾸로 구상의 스토리텔링까지 끌어안을 수 있음을 주장함으로써, 추상해석의 다양한 통로를 열어놓고자 한다. 장르 간의 독립성, 예술가의 독창성이 어우러져 추상의 어휘가 다각화될 수 있도록, 미니멀리즘/단색화/모노크롬 회화라는 제한적 틀로부터 벗어나 ‘한국미’라는 전통 시간과의 만남을 복귀시키고, 이를 통해 추상미술의 한계와 가능성 모두를 성찰하는 계기로 삼겠다는 것이다.

안현정 (미술평론가, 예술철학박사, 성균관대박물관 학예실장)

- CP