포도뮤지엄, 우리 시대 ‘이면(裏面)’, 그 너머의 공감과 포용을 위하여

입력 : 2022.09.16 17:51

제주 포도뮤지엄 기획전 ‘그러나 우리가 사랑으로’

우고 론디노네, 요코 오노, 정연두, 이배경 등 작가 7인

차이보다는 공통점에 주목해야 한다는 ‘공존’ 메시지 환기

축 처진 어깨와 우울한 표정. 바닥에 힘없이 널브러져 있는 이들은 우리가 알던 광대들이 아니다. 휘황찬란하고 요란한 옷차림과 달리 아무 말 없는 이들은 그저 몸짓을 통해 각자 부여받은 고유의 단어를 온몸으로 고독하게 읊조리고 있을 뿐이다.

제주 포도뮤지엄(PODO Museum) 2층 전시장 전체를 우고 론디노네(Ugo Rondinone)의 피에로 형상 설치작업 ‘고독한 단어들(vocabulary of solitude)’(2016)이 가득 메워 이룬 풍경이다. 실물인지 마네킹인지 한눈에 쉬 분간 가지 않는 이들 작품의 정교함에서 묘한 불쾌감과 기시감이 동시에 느껴지는 듯하다. 이들 27명의 광대 표정과 포즈에서 우리들의 모습이 읽히기 때문일 것이다.

론디노네는 제각기 다른 포즈와 자세를 취한 피에로 통해 현대인이 24시간 동안 홀로 고립된다면 어떨 것인지에 대한 물음의 답을 보여준다. 본래 총 45점으로 이뤄진 이 작품은 포도뮤지엄에서 열리는 이번 전시를 위해 27점만 선별, 작가의 직접적인 주문과 매뉴얼을 통해 전시장에 재구성됐다. 각 광대는 ‘졸음’, ‘한숨’, ‘울음’, ‘방귀’, ‘샤워’ 등 현대인이 혼자 있을 때 할 만한 행위를 이름으로 지닌다.

겉모습은 화려할지나 지친 듯 눈을 감고 적막한 쓸쓸함과의 외로운 사투를 벌이고 있는 모습은 우리네와 별반 다르지 않은데, 수십 명이 한자리에 모여 있지만 결국은 혼자라는 점에서도 마찬가지다. 피에로 한 명 한 명은 그 자체로도 의미를 지니지만, 이들이 한데 모여 하나의 전체로서 작동될 때 비로소 완전해지는 것이다.

제주 서귀포시 안덕면 포도뮤지엄에서 여러 시대의 디아스포라와 다양한 층위의 소수자가 처한 소외와 어려움에 공감하고, 진정한 공존과 포용의 의미에 대해 함께 생각해볼 수 있는 기획전 ‘그러나 우리가 사랑으로’가 열리고 있다.

론디노네를 비롯해 이배경, 리나 칼라트(Reena Kallat), 알프레도 & 이자벨 아퀼리잔(Alfredo & Isabel Aquilizan), 강동주, 정연두, 요코 오노(Yoko Ono) 등 작가 7인(팀)이 참여한 이번 전시는 미술품을 단순히 전시하는 구조에서 더 나아가 현대 사회를 더불어 살아가는 방법을 제안하고자 지난해 4월 개관한 포도뮤지엄의 화두와 어젠다를 고스란히 담고 있다.

참여 작가들은 ‘이면(裏面)’에 대한 관심을 바탕으로 한 고유의 작업으로써 국제적인 명성을 얻은 만큼, 보는 이의 인식의 지평을 확장하고 공명을 일으킬 작품들을 내걸었다. 아울러, 출품작과 어우러지며 전시의 서사를 더욱 단단하게 만들어주는 다섯 개의 테마 공간이 뮤지엄의 기획 하에 여러 이주민 단체의 도움으로 제작돼 설치됐다.

전시장을 들어서면 가장 먼저 관람객을 반기는 작품은 첫 번째 테마 공간 ‘이동하는 사람들’(2022)이다. 공간을 가르고 있는 커다란 장막 저편에서 이동하는 사람들이 보이는데, 어디론가 가고 있는 이들의 움직임은 빠르기도 느리기도, 또 힘차기도 때로는 지쳐 보이기도 한다. 대부분은 경계 저편에 관심을 두지 않고 갈 길을 가지만, 아이들은 가던 길을 멈추고 장막 너머를 밀거나 두드린다. 일견 얇은 천 하나만 사이에 둔 같은 시공간처럼 보이지만 사실은 들어갈 수도 없고 나올 수도 없이 막힌 거대한 벽은 낯선 이들을 향해 세워진 경계와 단단한 프레임을 상징한다. 이 작품은 현재 한국에 거주하고 있는 국내외 다양한 국적과 인종의 출연진들과 함께 만든 영상이다. 그림자만으로는 정확히 볼 수 없기 때문에 오히려 쉽게 편견과 다름을 걷어내고 서로의 닮음을 정확히 볼 수 있다. 피부색과 생김새, 옷차림이 지워진 한 겹 뒤의 우리는 결국 모두 같은 사람들이란 메시지를 전한다.

그다음 공간으로 넘어가면 이배경의 미디어 작업 ‘머물 수 없는 공간’이 전시장 전면을 둘러싸고 있다. 수많은 백색 육면체들이 유려하게 일렁이는 망망대해 한가운데 있는 듯한 경험을 하게 한다. 끊임없이 움직이고 무한히 멀어지는 파도를 통해 작가는 경계라는 개념을 허물고 평선 안쪽에 자리해 왔던 우리의 시야를 넓히고자 한다. 인공 바다를 이루는 수많은 조각은 유기적으로 연결돼 파도처럼 움직이며 관람객의 내면에 확산과 포용의 감각을 일깨울 것이다.

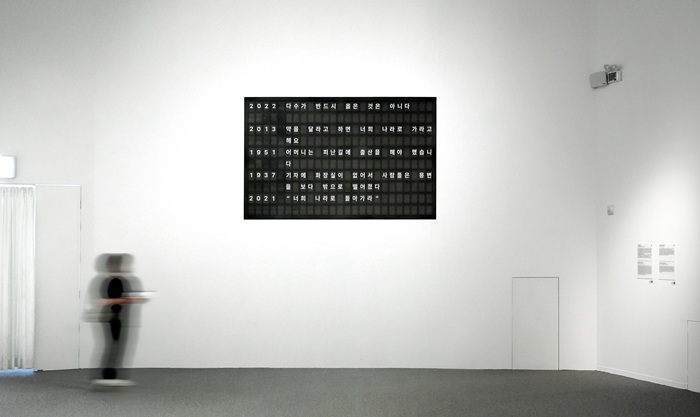

탁 트인 메인 전시장 한편에는 공항의 디파처보드를 연상하는 안내판이 걸려있다. 각기 다른 이유로 삶의 터전을 떠나야 했던 이들의 증언이 교차하며 요란한 소리를 낸다. 디파처보드는 보통 여행의 설렘을 불러일으키기 마련이지만, 이 안내판을 채우고 있는 문구들 60개는 강제이주를 당했던 고려인, 2차대전 당시 수용소의 유태인, 한국전쟁 피란민들 등이 실제 남긴 말들로, 생경함과 충격을 선사한다. 어떤 것은 100여 년 전의 이야기라기엔 놀라울 만큼 지금 우리네의 이야기와 닮아있기도 하다. 이처럼 이들의 이야기가 지금 우리의 삶과도 밀접하게 연결돼 있으며, 과거 어려움에 처했던 이들도 누군가가 도와주고 받아줬기 때문에 살아갈 수 있었다는 점을 시사한다.

인도 태생의 작가 리나 칼라트는 세계 곳곳의 역사, 사회구조, 이주, 젠더, 환경 등에 주목하고 이를 회화, 설치, 비디오 등 장르를 넘나드는 작업으로써 지속적으로 이야기해왔다. 이번 전시에 내걸린 가느다란 전깃줄로 직조한 대형 세계 지도는 세계 곳곳에서 일어나는 이주 노동의 경로와 패턴을 추적하고 이 비가시적인 흐름을 색색의 전기선으로 철조망처럼 엮은 것이다. 사람들의 삶이 만들어 낸 움직임은 국경 위를 넘나들며 세계를 촘촘히 연결하고 지도 위에 부착된 스피커에서는 해당 지역에서 채집한 각종 소리가 송출된다. 유기적 연결과 감각적 요소로 재편된 세계 지도는 오늘날 전 지구적으로 이루어지고 있는 이동과 거기서 발생하는 다양한 의미를 드러낸다.

전시장 한쪽 바닥에는 어린 아이들의 목욕 놀이용 오리 인형이 길 안내를 하듯 줄지어 놓여 있다. 작품이 맞는지 고개를 갸우뚱하게 하는 이 러버덕은 지금도 실제로 일어나고 있는 일을 바탕으로 조성된 것이다. 미국 애리조나의 관세국경보호청에 따르면 미국-멕시코 국경에 있는 사막에서 매년 수많은 러버덕이 발견되는데, 국경을 넘기 위해 목숨을 걸고 사막을 횡단하는 사람들이 뒤이어 오는 이들이 길을 잃지 않도록 러버덕과 같은 밝은 물건들을 이정표로 두기 때문이다. 사막을 헤엄치는 이 러버덕에는 목숨이 절박한 상황에서도 다른 사람들의 어려움을 공감하고 배려하는 이들의 마음을 상기시킨다.

택배 상자 140개와 그 안의 물품들로 이뤄진 대형 설치 작업 ‘주소’(2008)는 필리핀 작가 부부 알프레도 & 이자벨 아퀼리잔의 작품이다. 50cm 크기의 정육면체 택배 상자에는 별별 살림살이가 가득 들어차 있는데, 필리핀 이주 노동자들이 해외로 떠날 때 부친 생활용품들과 고향에서 가족들이 보내준 실제 물건들이다. 이들 상자를 쌓아 올려 한 사람 한 사람의 삶이 빼곡히 들어있는 커다란 하나의 집을 지어 이주민 공동체의 고단한 삶을 은유한다.

알프레도 & 이자벨 아퀼리잔의 ‘주소’ 옆에는 다소 서정적인 분위기를 지닌 강동주의 연필 작업이 걸렸다. ‘빗물 드로잉’ 시리즈는 보이지 않는 것들이 남긴 미세한 흔적을 감각하고 드러내는 작가의 특성을 잘 보여주는데, 그는 땅 위에 종이를 대고 연필로 문질러 얻은 굴곡이나, 빗물을 종이에 받아 적신 뒤 마르면서 울퉁불퉁하게 일그러진 종이의 흔적을 모사했다. 그 옆의 대형 패널 작업 ‘땅을 딛고 바다를 지나’는 작가가 제주도 항구와 포구 44곳을 방문해 관찰한 땅의 모습을 먹지 위에 눌러 기록한 것이다. 제주도라는 특수한 땅의 장소와 시간성, 그리고 이동과 연결에 대해 추상적으로 사유하게 한다.

정연두는 누락되고 덮이기 쉬운 작은 서사에 꾸준히 관심을 가지며 개별적인 사람들의 이야기에서 보편적 경험과 정서를 추출하고 이질적인 문화나 상황들을 한 화면에 봉합하는 사진과 영상, 설치 등을 선보여 왔다. ‘사진 신부’는 20세기 초 하와이로 이주한 7천여 명 조선 노동자들의 아내, 즉 사진 한 장에 의지해 태평양을 건너와 결혼한 조선 여성을 일컫는다. 작가는 이들이 생을 바쳐 일구어낸 삶의 궤적을 따라가고자 제주도에서 직접 사탕수수를 키우며 지난한 노동의 과정을 거쳤고, 당시 사진 신부와 비슷한 또래였을 제주의 학생들과 긴 시간 워크숍을 진행하기도 했다. 이번 전시에서는 사탕수수밭의 달짝지근한 풀내음을 재현하고 설탕공예를 배워 조각한 ‘사진 신부’의 초상 등을 내보인다. 특히 사탕수수 냄새를 통해 당시 사진 신부들이 타국에서 맡으며 느꼈을 감정을 잠시나마 공감해볼 수 있을 것이다.

전시가 클라이맥스를 향해가는 동안 중간에 배치된 테마 공간 ‘주소’에서는 잠시나마 환상적인 경험을 할 수 있다. 우주와 같이 어두운 터널 안 벽면에는 살아 숨 쉬는 듯한 크고 작은 글자들이 밤하늘의 별처럼 빛난다. 이 텍스트들은 현재 대한민국에 거주 중인 외국인들의 본국 주소와 태어난 연도다. 끊임없이 명멸하는 주소들은 각기 다른 사유로 떠나온 이들이 현재 우리 곁에 이렇게나 함께하고 있다는 사실을 환기하며, 이 글자들이 깜빡이는 리듬은 실제 인간의 호흡을 연상하기도 한다.

그다음 방에서는 전시와 동명의 애니메이션 ‘그러나 우리가 사랑으로’가 상영되고 있다. 흑백의 목탄 드로잉으로 이뤄진 애니메이션이 시적인 가사를 지닌 노래와 함께 재생되는데, 이를 계속 보다 보면 우리 중 누구도 어느 한쪽에만 온전히 속한 이는 없다는 사실을 깨닫게 된다.

1층 전시의 끝자락은 요코 오노의 ‘채색의 바다(난민 보트)’(1960/2022)가 장식한다. 관람객이 작품의 일부가 될 수 있다. 전시가 진행되는 동안 공간의 사면(四面)은 관객이 직접 써 내려간 글들로 채워진다. 지금 이 순간 소외된 이들, 그리고 외로움을 겪었던 나 자신에게 전하고 싶은 메시지를 적을 수 있다. 평화와 연대의 글귀들로 말 그대로 푸른 물결을 이루는 셈이다.

이후 2층 전시장에서는 론디노네의 ‘고독한 단어들’과 그의 또 다른 작품 ‘사랑이 우리를 만든다’(1999/2022)가 이어진다. 울적한 표정의 광대들 사이로 무지개가 비추는데, 이는 2층 창문에 설치된 반투명 포일 작업 ‘사랑이 우리를 만든다’를 통해 들어오는 빛이다. 아울러, 론디노네는 포도뮤지엄 안팎을 연결하려고 하는 듯이 건물 옥상에는 무지개 네온 작업 ‘롱 라스트 해피’를 설치했다. 작가는 일상적인 단어만으로 마치 전체 전시를 관통하는 강렬하면서도 위트 있는 한마디를 던지는 듯하다. ‘그러나 우리가 사랑으로’라는 전시 타이틀이 말해주듯, 또한 전시 내내 이들 작품이 은유적으로 알려주듯 차별과 역경을 넘어서는 것은 궁극에는 관심과 포용이지 않을까. 전시는 내년 7월 3일까지 계속된다.

- CP