“내 그림은 묵은지 같은 그림이길…” 발길이 머무는 오세열의 회화

입력 : 2021.04.08 19:00

면도날, 못으로 물감층 긁어내길 거듭하며 깊어지는 맛

낙서 연상하는 자유로운 화면(畫面)

개인전 ‘은유의 섬’, 5월 5일까지 학고재

경기도 양평에서 작업하는 오세열(76)은 근방에 있는 용문사를 즐겨 찾는다. 지난 가을 방문한 그곳에 수북하게 쌓인 은행잎에 영감을 받아 샛노란 화면의 신작 <무제>(2021)가 탄생했다. 화면 곳곳에 고개를 쑥 내민 토끼나 뜻 모를 기호는 작가의 일상에서 끄집어낸 제스처와도 같다. “이미지에 특별한 의미는 없어요. 자연 속에 살다 보니 보고 사는 걸 그릴 뿐이죠. 자연에는 소재가 넘쳐납니다. 작가는 언제나 발상과 표현의 싸움의 연속인데, 자연을 그리는 작가야 많지만 그걸 어떻게 표현하느냐가 핵심 아니겠습니까.”

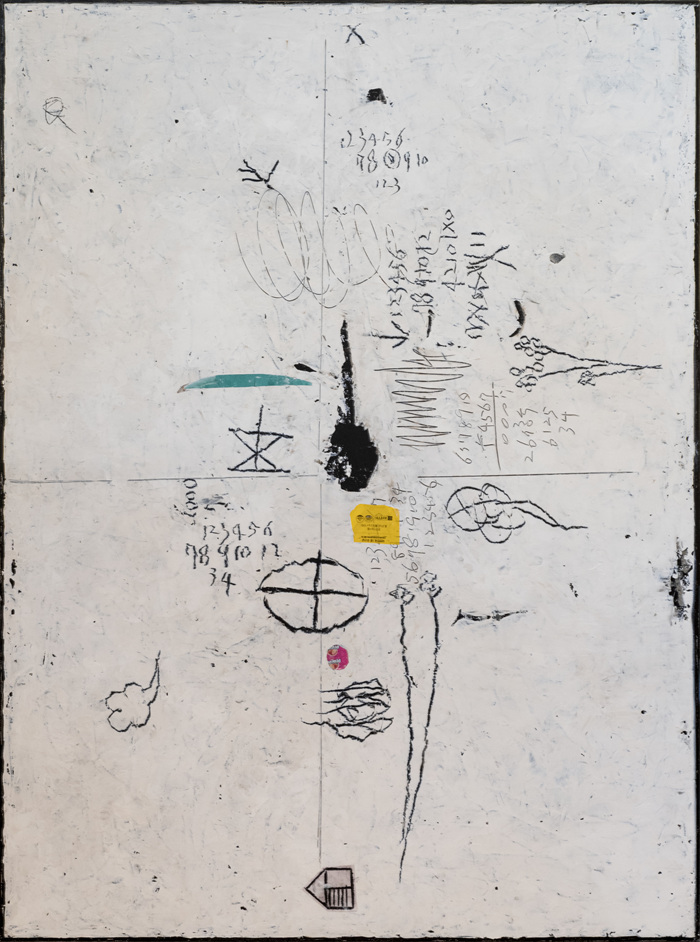

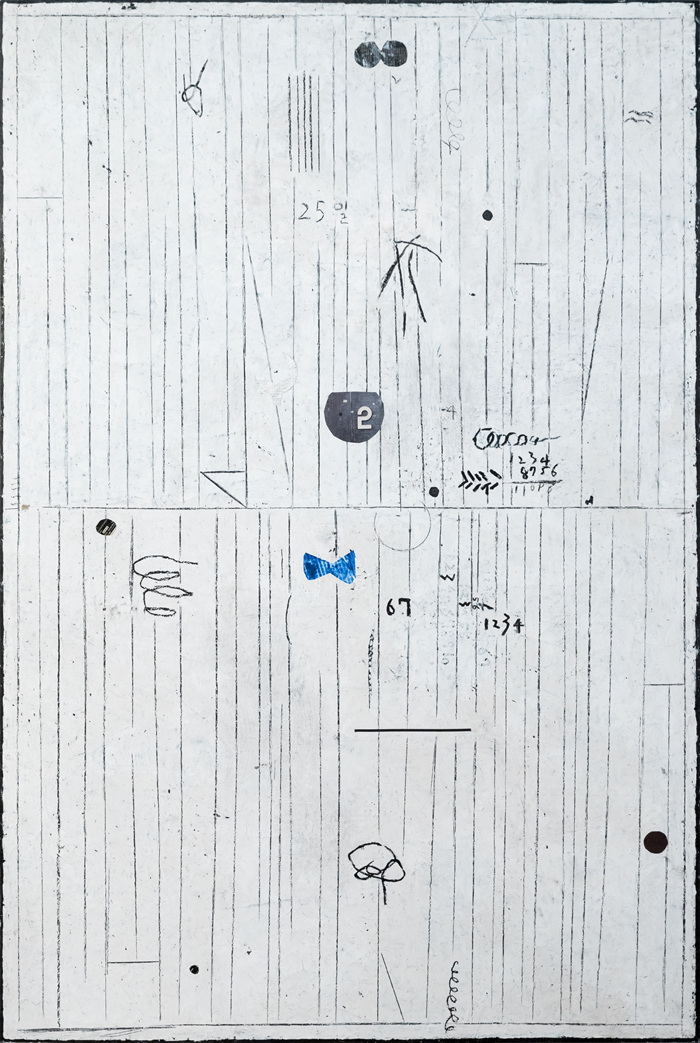

유년의 감각을 재료 삼아 특유의 반(半) 추상화에 몰두해온 작가는 낙서하듯 소꿉장난하듯 그려낸 화면에 어린아이의 동심을 담아낸다. 아이와 노인의 마음이 공존하는 화폭인 셈이다. 그래서 때론 대체 무슨 인과관계인가 싶은 천차만별 이미지가 뜬금없이 등장하기도 한다. 암호처럼 낙서처럼 화폭 위를 부유하는데, 이는 열린 결말을 시사하며 보는 이에 따라 다양한 해석으로 확장된다. 그는 직설적인 어조 대신 은유의 화법을 구사하며 화면 속 기호에는 똑 떨어지는 정의가 없으며 폭넓은 사유와 해석의 여지를 열어준다.

작가의 시그니처와도 같은 숫자에도 별 뜻이 없기는 마찬가지다. 화면 위 빼곡한 숫자들은 어린 시절 칠판에 쓰인 산수 문제 같다가도 달력 속 날짜로 보이기도 한다. “숫자에도 별 의미 없어요. 숫자에 얽힌 사연이 하루에도 무수할 만큼 우리가 숫자를 떠나 살 순 없기에 화면에 숫자를 쓰는 거죠.”

이들 기호나 도상보다도 더 중요한 것은 색감이라고 오세열은 강조한다. “두세 가지 색을 혼합해 세월에 바랜 듯한 색감을 내고자 합니다. 제가 그런 톤을 좋아하거든요. 그래서 제 그림엔 원색은 없습니다. 제 그림에서는 다른 무엇보다도 색감을 눈여겨봐야 할 경우가 더러 있죠.”

그의 콜라주 역시 흥미로운 지점 중 하나다. 길거리에 버려진 물건이나 작은 조각을 주워와 오브제로 삼는다. “쓰레기였지만 제가 다시 역할을 부여해 존재감을 불어넣은 셈이죠. 세상엔 버릴 게 없어요. 그러다가 뜻밖의 작업이 나오기도 하는데 그 행위가 참 재밌더라고요.” 배달음식을 시키면 비닐 뜯을 용도로 함께 오는 실링칼도 그의 재료였다. 포장지나 색종이를 오려 붙이기도 한다.

캔버스를 자신의 신체와 같이 생각하는 작가는 그가 일상에서 느끼는 것들을 화면에 오롯이 드러낸다. 다만 은유적으로 숫자, 기호, 선(線) 등으로 표현할 뿐이다. 그는 붓보다도 면도날과 못을 더 자주 사용하는데, 바탕색을 올리고 이를 면도날이나 못 따위로 긁어내 표현하는 것이다. 붓으로 하게 되면 날카로움과 선명함이 무뎌져 바탕색과 혼합돼 또렷이 나오지 않는단다. 면도날로 선을 그을 때면 재밌을 수 없다고 작가는 설명한다. “어린아이처럼 무의식적으로 긋고 낙서하는 거죠. 내 본능 같은 겁니다. 그냥 좋아요.”

이렇듯 긁어내길 거듭하면 기저에 깔린 다양한 색이 침윤하게 되는데, 볼 때마다 다른 색을 보는 듯한 느낌을 경험하게 한다고 작가는 말한다. “겉절이보다 묵은지가 좋아요. 그림에는 깊이가 있어야 하는 법이니 묵은지 같은 그림을 그리려고 합니다. 볼 때마다 작품이 다르게 느껴지는 깊이랄까요. 방문객이 전시장을 5분 만에 둘러보느냐, 1시간 동안 머무느냐는 작가에게 달렸죠. 작가가 이를 책임져야 합니다. 제 그림이 오랫동안 보고 싶게끔 하는 작업이길 바랍니다.”

오세열 개인전 ‘은유의 섬’이 8일 서울 종로구 소격동 학고재에서 개막했다. 코로나19로 비대면이 일상이 된 지금, 내면의 가치를 새롭게 고민해 보자는 의도로 마련한 전시다. 혼자만의 시간을 잘 보낼 줄 알아야 삶의 의미를 찾을 수 있는 시대다. 전시 관계자는 “내향적인 사람이 각광받는 세상이다. 이러한 시대에 내면의 순수를 탐색하는 데 몰두해온 오세열의 작품세계를 재조명하는 전시”라고 설명했다.

박영택 경기대학교 교수는 전시 서문에서 “화면의 피부는 매우 납작하지만, 그 위로 물감과 사물이 생명체처럼 서식한다”라고 언급했다. 오세열의 화폭은 신비한 도상들이 서식하는 섬 같다. 바깥세상으로부터 적당한 거리를 유지한 채, 내면의 순수함을 차곡차곡 쌓아 올린 은유의 섬이다. 오세열의 유년기 기억과 현재의 마음이 하나의 화면 위에 사이좋게 공존한다. 신작과 근작, 대표작 등 작가의 작품세계 전반을 아우르는 회화가 다채롭게 내걸린 이번 전시는 5월 5일까지 열린다.

- CP