[기획특집│한국 미술 오리지널리티②] 점화의 기원은 그리움… 그래서 김환기는 울리는 그림을 그렸나

입력 : 2021.02.05 22:11

뉴욕서 향수(鄕愁) 젖어 한 점 한 점 찍어

“붓을 들면 서러운 생각 쏟아져”

아트조선 공동기획 TV CHOSUN 개국 10주년 특별 기념

3월 조선일보미술관 ‘더 오리지널’展

‘환기블루’ 점화, 미공개 드로잉 등 선봬

그는 섬마을 소년이었다. 보고 자란 것은 온통 바다였다. 그의 ‘블루’는 유년시절 기억에서 기인해 시원한 바다처럼 청량감을 주기도, 때론 아득한 심해처럼 그윽함을 자아내는 것은 아닐는지.

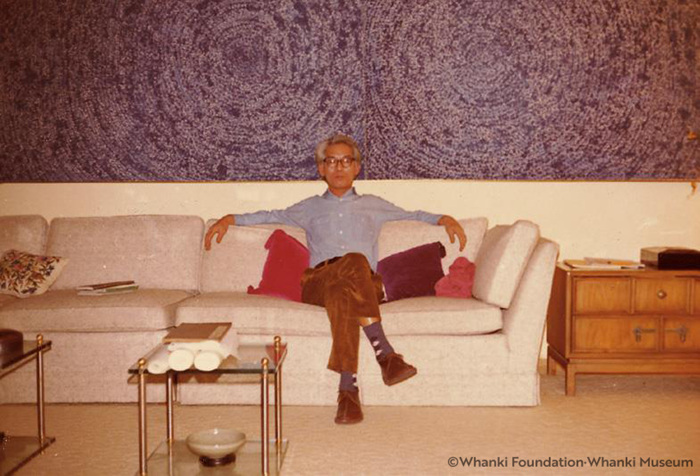

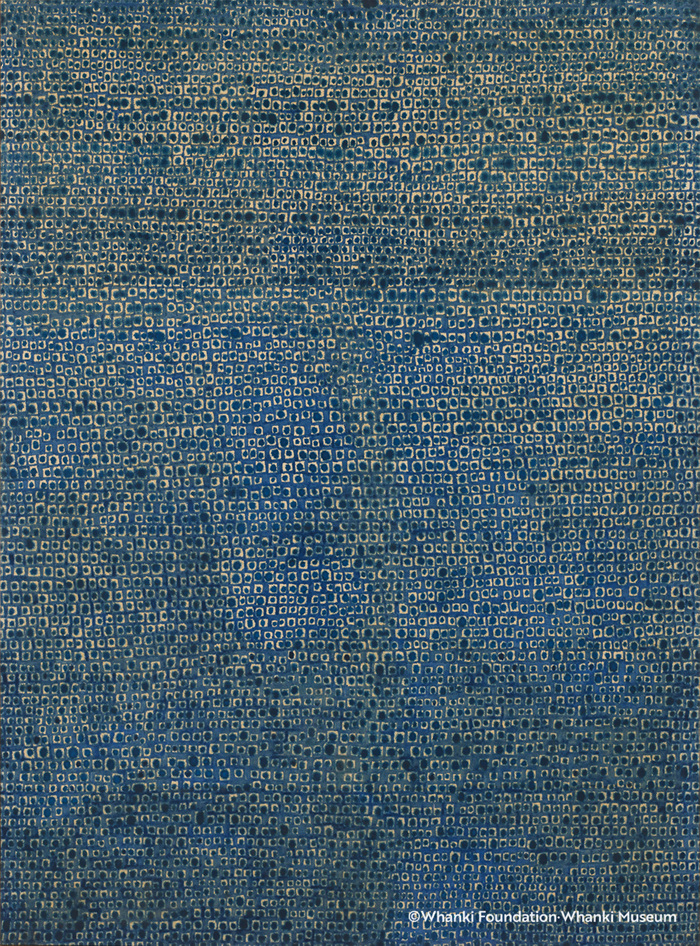

‘김환기’(1913~1974)자만 붙으면 뭐든 이목을 끄는 요즘이다. 여전히 유효한 블루칩이다. 2019년 홍콩 크리스티 경매에서 그의 대형 전면점화가 132억원(8800만 홍콩달러)에 낙찰되며 한국 미술품 경매 사상 최고가를 기록한 이후 더욱 명료해졌다. 최근 LG전자가 최신 기술력을 뽐내기 위해 택한 것은 김환기의 작품이다. TV와 스크린 등에 김환기의 <우주 05-IV-71 #200>를 생생한 화질로 보여주며 고객몰이에 나선 것이다. 롯데백화점은 김환기의 회화를 미디어아트로 재구성한 전시와 연계해 굿즈(기념상품)를 내놓았다. 단순히 작품 이미지를 활용한 것이 아닌, 작가가 생전 사용하던 물건들을 모티브로 한 수첩, 안경 등 ‘김환기’란 인물이 주는 이미지로 소구하는 상품들을 제작했다. 김환기 그 자체가 브랜드가 된 시대다. 그의 그림과 삶이 오늘날에도 많은 이들에게 영감이 되는 이유는 무엇일까.

김환기의 전 생애가 모두 절정기라고 할 만큼 매 시기 그의 예술혼은 정수를 내놓았다. 그중에서도 뉴욕 시기는 가장 대중적이고 인기 있는 점화가 발아하고 완성된 때다. 파란색을 즐겨 사용하며 이른바 ‘환기블루’가 탄생한 때이기도 하다.

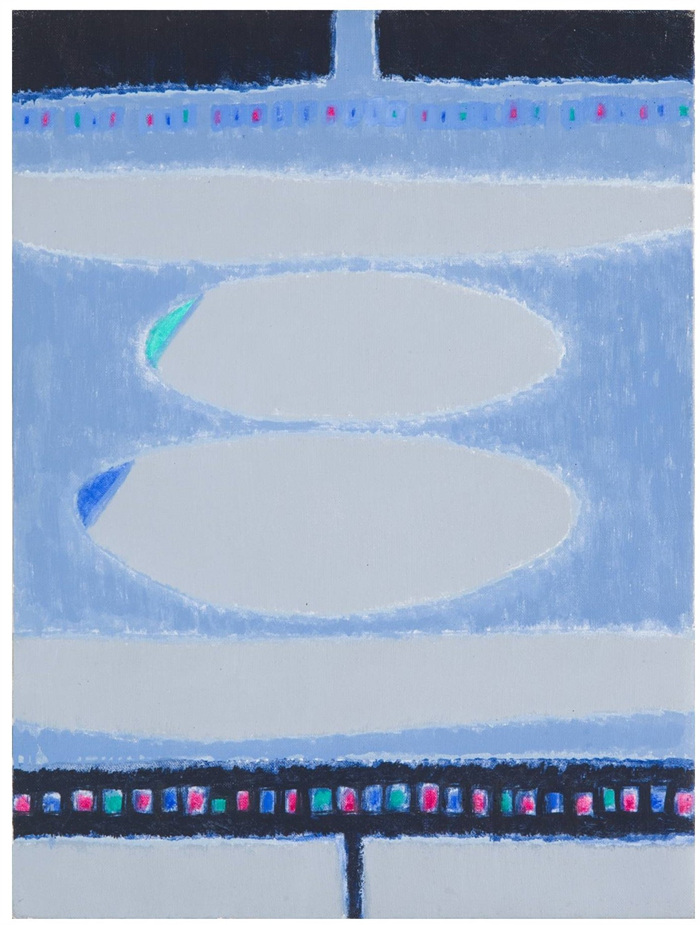

1963년 제7회 상파울루 비엔날레에 한국 대표로 참가해 명예상을 수상하고 미국 추상미술 경향에 심취하는 계기가 마련되는데, 이를 터닝포인트로 해 도미를 감행한다. 당시 그의 나이 50대에 접어들던 때로 크나큰 결심이었을 거라 짐작된다. 뉴욕에 자리 잡은 그는 1964년부터 1970년 즈음까지 화풍의 변화를 거듭하며 추상화를 향한 끊임없는 실험과 모색을 이어간다. 점선면의 조형언어를 적극적으로 활용한 색면 추상, 십자구도, 산월 추상 등의 작업을 비롯해 종이죽, 신문지 등 당시 썼던 재료는 새로움을 탐색하던 그의 도전정신을 뒷받침해준다.

도미 후 국내 화단에는 통 전하는 소식이 없던 그가 점화를 들고나와 1970년 한국미술대상전에 출품해 대상을 수상하며 드라마틱하게 변화한 화풍으로 건재를 과시했다. 이전의 도드라지는 마티에르와 구상(具象)은 온데간데없고 오로지 점과 선, 면으로만 이뤄진 추상을 내놓은 것이다. 수상작이 바로 <16-IV-70 #166>(1970), 일명 ‘어디서 무엇이 되어 다시 만나랴’로 더 잘 알려진 그 작품이다.

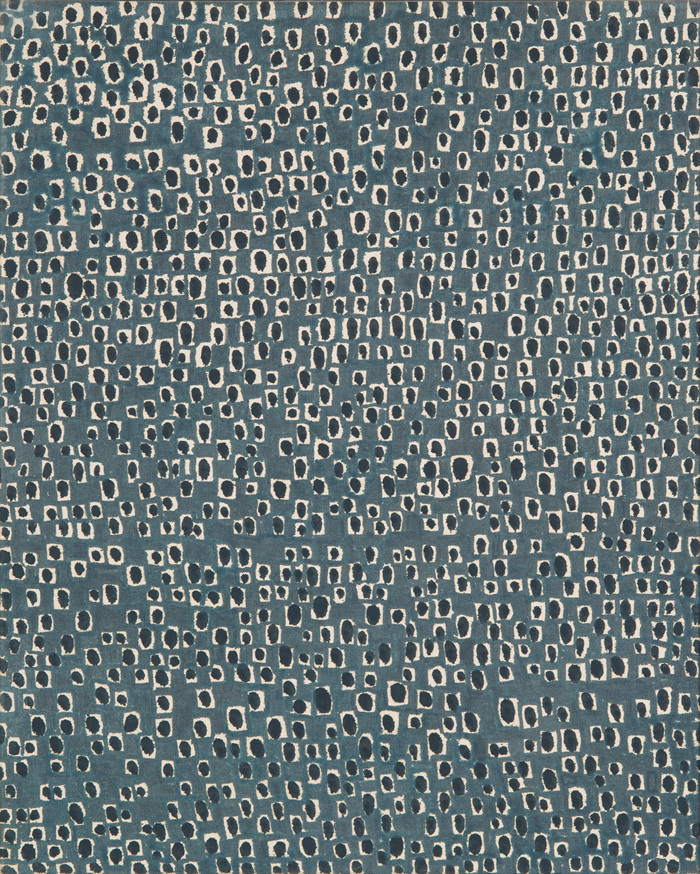

‘어디서 무엇이 되어 다시 만나랴’는 절친했던 시인 김광섭의 시구절에서 따온 것이다. 뉴욕에 머물면서 여러 차례 편지를 교환하던 중에 1970년 김광섭이 죽었다는 잘못 알려진 소식을 접하고 충격을 받아 이 그림을 그렸다고 한다. 전면에 번지는 효과를 이용한 점들로 가득 찬 서정적인 추상화로, 김환기 점화의 완성을 알리는 신호탄과 같은 작품이었다.

점화의 기원은 결국 그리움이었다. 고국에 있는 가족과 친구를 그리워하는 마음을 담아 점화가 완성됐다. 점화의 탄생을 예고하는 조짐은 1966년 김광섭에게 보낸 편지에 드러난다. “요새 제 그림은 청록홍(靑綠紅). 점밖에 없어요. 왼편에서 수평으로 한줄기 점의 파동이 가고, 또 그 아래, 또 그 아래, 그래서 온통 점만이 존재하는 그림이야요. 이 점들이 내 눈과 마음엔 모두가 보옥(寶玉)으로 보여요.”

천지개벽하듯 바뀐 그의 화풍을 두고 당시 왈가왈부도 있었다. 달, 새 등 자연형상과 도자를 주 소재로 삼던 김환기였기에 그의 추상화가 낯설게 느껴졌을 터. 이경성 국립현대미술관 초대관장은 변모한 김환기의 추상을 두고 이렇게 말했다고 전해진다. “수화형이 자연형태를 긍정하든 추상수법을 쓰든 자신의 체질을 바탕으로 하는 수화미학에는 하등의 변함이 없으며 오히려 자연현상을 충실히 재현하는 것보다 추상으로 변모하는 바람에 개별에서 보편으로, 특수에서 전체로 확대 심화된 형의 미의식을 발견할 수 있다.”

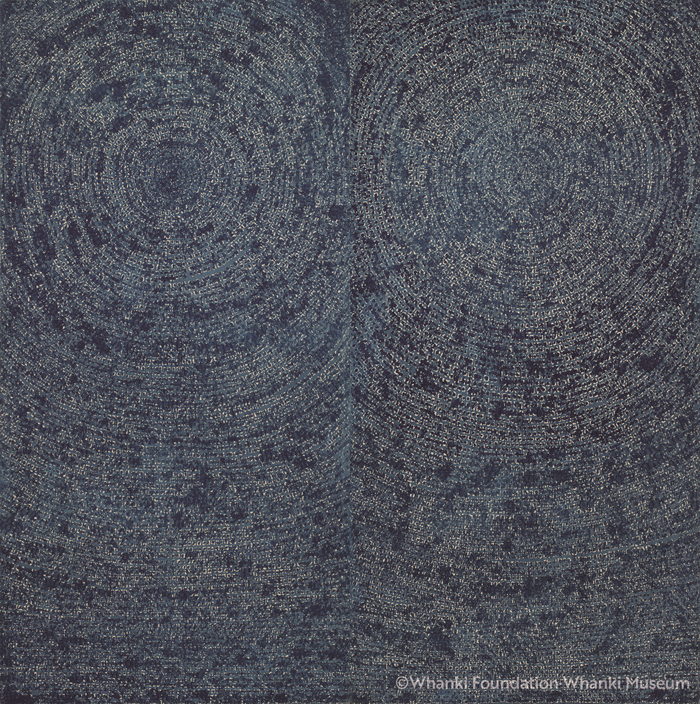

그의 점화는 기본적으로 수많은 점이 모여 면을 이루고 이 면들이 네모나거나 둥글거나 다채로운 형태로 변주하는데, 그중에서도 동심원을 그리며 회전하는 듯한 형상을 띤 <우주 05-IV-71 #200>는 수작 중의 수작으로 꼽히는, 한국 미술품 경매가 최고가의 주인공이다.

“나는 점들이 모여 형태를 상징하는 그런 것들을 시도한다. 이런 걸 계속해보자.” (1968년, 김환기 일기 중)

고요한 수면을 톡 깨우는 파동처럼, 동심원 형상으로 무한히 퍼져나가는 감상을, 혹은 작품명처럼 그득 메운 별들로 반짝이는 고요한 우주를 연상하는 <우주 05-IV-71 #200>는 애잔한 블루 화면 위에서 무수히 많은 점들이 아련하게 흩어지고 모이기를 반복하며 노니니 보는 이를 매혹한다. 넋 놓고 바라보게 만드는 데에는 점 하나하나에 김환기의 그리움과 애상이 깃들어있는 까닭이다. 기계적으로 찍어낸 점이 아닌, 누구 말마따나 한 땀 한 땀 만들듯이 김환기는 고향이 그리울 때마다, 가족이 보고 싶을 때마다 한 점 한 점 고이 찍었다.

점화는 면에 물감으로 완성되지만 동양화의 그것처럼 번짐 효과를 한껏 살린 것이 특징이다. 한지를 통한 많은 실험으로 이런 효과를 실현해내기에 이르렀다. 번짐 기법을 구현하기 위해 물감의 농도를 물과 같이 묽게 조절해 사용하는데 이 때문에 그림틀을 세우면 물감이 천에 스며들기 전에 흘러내려 테이블 위에 눕혀놓고 붓대를 최대한 길게 연장해 작업했다고 한다.

미술평론가 이일은 김환기의 점화를 두고 “화면 전체를 뒤덮은 균등한 색점의 반복적 병치를 통해 정연한 리듬을 획득하고, 그 리듬은 고르고 담백한, 때로는 담채를 연상케 하는 부드러운 청색조로서 하나의 통일된, 그리고 무한히 확산되어가는 ‘우주적 공간’을 형상화”한다고 설명한 바 있다.

“붓을 들면 언제나 서러운 생각이 쏟아져 오는데 왜 나는 이런 그림을 그리고 있는 것일까. 참 모르겠어요. 창밖에 빗소리가 커집니다.” 점화는 그토록 아름답지만 정작 이를 그린 김환기는 외롭고 서글펐다. 그의 번뇌는 그림만큼이나 많이 남긴 글에서 자주 발견된다. “일을 하며 음악을 들으며 혼자서 간혹 운 때가 있다. 음악, 문학, 무용, 연극 모두 사람을 울리는데 미술은 그렇지가 않다. 울리는 미술은 못할 것인가.” 고향과 친구와 가족을 그리는 애타는 그의 심상이 화면에 아로새겨진 탓일까. 오늘날 우리가 김환기의 그림 앞에서 쉬 발을 뗄 수 없는 이유다. 생전 이루고자 했던 ‘울리는 미술’을 결국 해낸 듯싶다.

한편, 다가오는 3월 9일부터 서울 광화문 조선일보미술관에서 개최되는 TV CHOSUN 개국 10주년 기념 아트조선 공동 기획 특별전 ‘한국 근현대미술 거장전: 더 오리지널’에서 김환기의 점화를 비롯해 미공개 드로잉이 내걸릴 예정이다. (02)724-7832

“생각한다면 친구들, 그것도 죽어버린 친구들, 또 죽었는지 살았는지 알 수 없는 친구들 생각뿐이다. 서러운 생각으로 그리지만, 결과는 아름다운 명랑한 그림이 되기를 바란다.” (1972년, 일기 중)

- CP