김학민 예술감독 "지금은 국내 스태프 양성 중요"

입력 : 2017.03.06 13:46

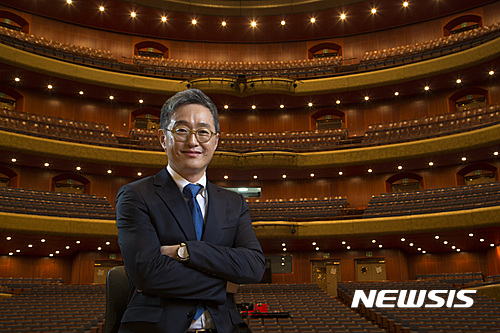

김학민(55) 국립오페라단 단장 겸 예술감독이 3년 임기의 반화점을 돌았다. 2015년 7월 취임이후 화려한 치장보다는 내실 다지기에 주력하고 있다는 평을 받고 있다.

최근 예술의전당 국립오페라단 사무실에서 만난 김 단장은 여유가 있어보였다. 책상에는 세 대의 모니터가 있는데 화면에는 국내외 성악가는 물론 연출, 무대 디자이너, 성악 코치, 각 나라별 극장 담당자 등의 목록이 빼곡하게 정리돼 있었다.

10개월 간 공석 뒤 임명된 전임 감독이 자격 시비 끝에 취임 50여일 만에 물러나는 등 김 감독이 부임하기 전 국립오페라단은 표류한다는 인상이 짙었다.

김 감독은 "예전보다 편해졌어요. 이제 믿음이 생겼고, 마음이 한 방향으로 모여진 느낌"이라고 말했다.

이에 따라 국립오페라단이 우선 나아가야할 방향에 대한 확신도 생겼다. 크게 시스템 구축과 개방적인 오디션 시스템이다.

김 감독이 살짝 공개한 오페라 관련 인력 풀(Pool)은 전자 시스템을 통해 한눈에 알아볼 수 있게끔 정리됐다. 프로덕션마다 필요한 인재들을 국립오페라단 직원이면 누구나 쉽게 정리가 가능하고 공유할 수 있다. 직원 등이 육아 휴직을 해도 공백이 없는 필드 메뉴얼이 생긴 것이다. 2010년부터 지난해까지 무대의 프로덕션 디자인을 정리한 두툼한 책도 눈에 들어온다.

김 감독은 이탈리아를 대표하는 악보 출판사로 밀라노에 위치한 리코르디를 방문한 경험을 떠올렸다. "자그마한 방에서 악보를 필사 등을 해서 정리만 하는 직원이 있더라고요. 정말 경탄스러웠어요. 세세한 자료까지 모두 정리하는 걸 보면서 역시 오페라 종주국은 다르다는 걸 느꼈죠. 미약하지만 리코르디에 준하는 작업을 시작하고 싶었습니다."

김 감독은 공석이든 사석이든 누차 '농부의 마음'을 강조한다. "베르디를 좋아하는데 그는 촌사람이었지만 사실은 혁명가였어요. 그러면서도 농부를 자처했죠. 소박하지만 매일 한삽 씩 씨를 뿌리고 농부의 작업에 준하는 일들을 한 것이에요." 데이터베이스를 구축하는 일은 당장은 눈에 띄지 않는 작업이다. 이슈가 될 만한 작품을 몇 차례 올리는 것이 감독의 개인적인 명성에는 더 도움이 될 수 있다.

"티는 안 나지만 이 작업들이 기름진 토양이 돼서 나중에 더 큰 열매를 맺게 할 것이라는 믿음이 있습니다. 기초 작업을 하고 있었고 더 할 것입니다. 저를 포함해서 직원들이 단체에 자부심을 더 느끼게 하고 싶어요."

정기적으로 진행하는 오디션은 홈페이지를 통해 신진 성악가의 지원을 받아 수시로 열 계획이기도 하다.

김 단장이 이처럼 차곡차곡 내실을 쌓아가고 있지만, 초창기에는 각종 편견과 오해에 시달렸다. '오페라 외부 인사' '연출 경험 부족' 등이 주된 이유였다.

"저는 학연, 지연이 하나도 없어요. 학부 때 음대도 나오지 않았죠. 일하면서 저도 가끔은 학연, 지연이 있으면 좋겠다는 생각을 하기도 했어요. 옆에서 도와주시는 분이 있을 수 있으니까요. 우연히 맞아떨어진 학연으로, 오해가 발생했을 때는 억울했습니다."

김 감독이 이와 함께 가장 주력하는 것 중 하나가 시즌제다. 물론 그가 부임하기 전에도 시즌제에 준하는 시스템이 있었다. 김 감독은 대부분의 유럽 오페라극장이 매년 9월에 시작돼 6월께 마무리되는 시즌제를 도입하고 있다는 것에 발 맞춰 국립오페라단의 시즌 기간도 이처럼 변경했다.

올해도 레온 카발로의 팔리아치와 푸치니의 외투(4월 6~9일 예술의전당 오페라극장)와 비제의 '진주조개잡이'(6월 3~4일 예술의전당 오페라극장) 등을 끝으로 2016~2017 시즌을 마무리하고 베르디의 '리골레토'(10월 19~22일 예술의전당 오페라극장)로 2017~2018 시즌을 시작한다.

2029년까지 이미 레퍼토리 구상을 한 김 감독은 특히 시즌 자체가 중요한 것이 아니라 레퍼토리를 어떻게 운영하느냐갸 중요하다고 강조했다. 이에 따라 새로운 프로덕션을 점차 줄이는 것이 중요하다고 했다.

"아직 국내 오페라 시장이 척박해요, 근데 계속 새로운 밥만 지어서 먹을 수는 없어요. 기존에 정기 공연으로 일곱 편을 하는데 여섯 편이 신작인 거예요. 등골이 휠 수밖에 없죠. 일년에 네 편 등 신작을 차차 줄이고, 궁긍적으로는 두 편으로 줄일 생각입니다. 만들어진 것을 다듬고 개선시키는 작업이 필요하거든요. 그래야 돈도 아끼고 공연 횟수도 많아지며 작품의 질도 좋아집니다. 그렇게 국립오페라단 18번이라 할 수 있는 다양한 레퍼토리를 가지고 있어야 하죠."

지난해 거제에 '토스카'를 서울 프로덕션 그대로 전막 공연하는 등 오페라의 대중화에도 힘쓰고 있는 김 단장은 이 흐름을 확대하는 방안에 대해서도 고민 중이다.

최근 관심을 쏟게 된 건 비교적 관객의 접근성이 쉬운 야외 오페라. "힘들지만 제대로만 하면, 오페라 관객이 늘 것 같다"면서 "어려운 오페라 환경 속에서 제2의 도약을 위해서는 이런 작업을 통해 문턱을 낮춰야 한다"고 강조했다.

김 단장은 남은 기간 역시 뚝심 있게 밀고나가고 싶다고 했다. "엔진을 만들 수 있어야 제대로 된 자동차가 나와요. 오페라의 엔진은 스태프가 생각합니다. 성악가는 이미 잘하시는 분들이 너무 많아요. 걱정이 안 됩니다. 지금은 국내 스태프를 양성하는 것이 중요하죠. 앞으로 국내 연출, 지휘, 디자이너를 전폭적으로 기용할 거예요. 국내 스태프들이 제대로 능력을 펼칠 수 있게 만들고 싶습니다."

최근 예술의전당 국립오페라단 사무실에서 만난 김 단장은 여유가 있어보였다. 책상에는 세 대의 모니터가 있는데 화면에는 국내외 성악가는 물론 연출, 무대 디자이너, 성악 코치, 각 나라별 극장 담당자 등의 목록이 빼곡하게 정리돼 있었다.

10개월 간 공석 뒤 임명된 전임 감독이 자격 시비 끝에 취임 50여일 만에 물러나는 등 김 감독이 부임하기 전 국립오페라단은 표류한다는 인상이 짙었다.

김 감독은 "예전보다 편해졌어요. 이제 믿음이 생겼고, 마음이 한 방향으로 모여진 느낌"이라고 말했다.

이에 따라 국립오페라단이 우선 나아가야할 방향에 대한 확신도 생겼다. 크게 시스템 구축과 개방적인 오디션 시스템이다.

김 감독이 살짝 공개한 오페라 관련 인력 풀(Pool)은 전자 시스템을 통해 한눈에 알아볼 수 있게끔 정리됐다. 프로덕션마다 필요한 인재들을 국립오페라단 직원이면 누구나 쉽게 정리가 가능하고 공유할 수 있다. 직원 등이 육아 휴직을 해도 공백이 없는 필드 메뉴얼이 생긴 것이다. 2010년부터 지난해까지 무대의 프로덕션 디자인을 정리한 두툼한 책도 눈에 들어온다.

김 감독은 이탈리아를 대표하는 악보 출판사로 밀라노에 위치한 리코르디를 방문한 경험을 떠올렸다. "자그마한 방에서 악보를 필사 등을 해서 정리만 하는 직원이 있더라고요. 정말 경탄스러웠어요. 세세한 자료까지 모두 정리하는 걸 보면서 역시 오페라 종주국은 다르다는 걸 느꼈죠. 미약하지만 리코르디에 준하는 작업을 시작하고 싶었습니다."

김 감독은 공석이든 사석이든 누차 '농부의 마음'을 강조한다. "베르디를 좋아하는데 그는 촌사람이었지만 사실은 혁명가였어요. 그러면서도 농부를 자처했죠. 소박하지만 매일 한삽 씩 씨를 뿌리고 농부의 작업에 준하는 일들을 한 것이에요." 데이터베이스를 구축하는 일은 당장은 눈에 띄지 않는 작업이다. 이슈가 될 만한 작품을 몇 차례 올리는 것이 감독의 개인적인 명성에는 더 도움이 될 수 있다.

"티는 안 나지만 이 작업들이 기름진 토양이 돼서 나중에 더 큰 열매를 맺게 할 것이라는 믿음이 있습니다. 기초 작업을 하고 있었고 더 할 것입니다. 저를 포함해서 직원들이 단체에 자부심을 더 느끼게 하고 싶어요."

정기적으로 진행하는 오디션은 홈페이지를 통해 신진 성악가의 지원을 받아 수시로 열 계획이기도 하다.

김 단장이 이처럼 차곡차곡 내실을 쌓아가고 있지만, 초창기에는 각종 편견과 오해에 시달렸다. '오페라 외부 인사' '연출 경험 부족' 등이 주된 이유였다.

"저는 학연, 지연이 하나도 없어요. 학부 때 음대도 나오지 않았죠. 일하면서 저도 가끔은 학연, 지연이 있으면 좋겠다는 생각을 하기도 했어요. 옆에서 도와주시는 분이 있을 수 있으니까요. 우연히 맞아떨어진 학연으로, 오해가 발생했을 때는 억울했습니다."

김 감독이 이와 함께 가장 주력하는 것 중 하나가 시즌제다. 물론 그가 부임하기 전에도 시즌제에 준하는 시스템이 있었다. 김 감독은 대부분의 유럽 오페라극장이 매년 9월에 시작돼 6월께 마무리되는 시즌제를 도입하고 있다는 것에 발 맞춰 국립오페라단의 시즌 기간도 이처럼 변경했다.

올해도 레온 카발로의 팔리아치와 푸치니의 외투(4월 6~9일 예술의전당 오페라극장)와 비제의 '진주조개잡이'(6월 3~4일 예술의전당 오페라극장) 등을 끝으로 2016~2017 시즌을 마무리하고 베르디의 '리골레토'(10월 19~22일 예술의전당 오페라극장)로 2017~2018 시즌을 시작한다.

2029년까지 이미 레퍼토리 구상을 한 김 감독은 특히 시즌 자체가 중요한 것이 아니라 레퍼토리를 어떻게 운영하느냐갸 중요하다고 강조했다. 이에 따라 새로운 프로덕션을 점차 줄이는 것이 중요하다고 했다.

"아직 국내 오페라 시장이 척박해요, 근데 계속 새로운 밥만 지어서 먹을 수는 없어요. 기존에 정기 공연으로 일곱 편을 하는데 여섯 편이 신작인 거예요. 등골이 휠 수밖에 없죠. 일년에 네 편 등 신작을 차차 줄이고, 궁긍적으로는 두 편으로 줄일 생각입니다. 만들어진 것을 다듬고 개선시키는 작업이 필요하거든요. 그래야 돈도 아끼고 공연 횟수도 많아지며 작품의 질도 좋아집니다. 그렇게 국립오페라단 18번이라 할 수 있는 다양한 레퍼토리를 가지고 있어야 하죠."

지난해 거제에 '토스카'를 서울 프로덕션 그대로 전막 공연하는 등 오페라의 대중화에도 힘쓰고 있는 김 단장은 이 흐름을 확대하는 방안에 대해서도 고민 중이다.

최근 관심을 쏟게 된 건 비교적 관객의 접근성이 쉬운 야외 오페라. "힘들지만 제대로만 하면, 오페라 관객이 늘 것 같다"면서 "어려운 오페라 환경 속에서 제2의 도약을 위해서는 이런 작업을 통해 문턱을 낮춰야 한다"고 강조했다.

김 단장은 남은 기간 역시 뚝심 있게 밀고나가고 싶다고 했다. "엔진을 만들 수 있어야 제대로 된 자동차가 나와요. 오페라의 엔진은 스태프가 생각합니다. 성악가는 이미 잘하시는 분들이 너무 많아요. 걱정이 안 됩니다. 지금은 국내 스태프를 양성하는 것이 중요하죠. 앞으로 국내 연출, 지휘, 디자이너를 전폭적으로 기용할 거예요. 국내 스태프들이 제대로 능력을 펼칠 수 있게 만들고 싶습니다."

- Copyrights ⓒ '한국언론 뉴스허브' 뉴시스통신사. 무단전재 및 재배포 금지