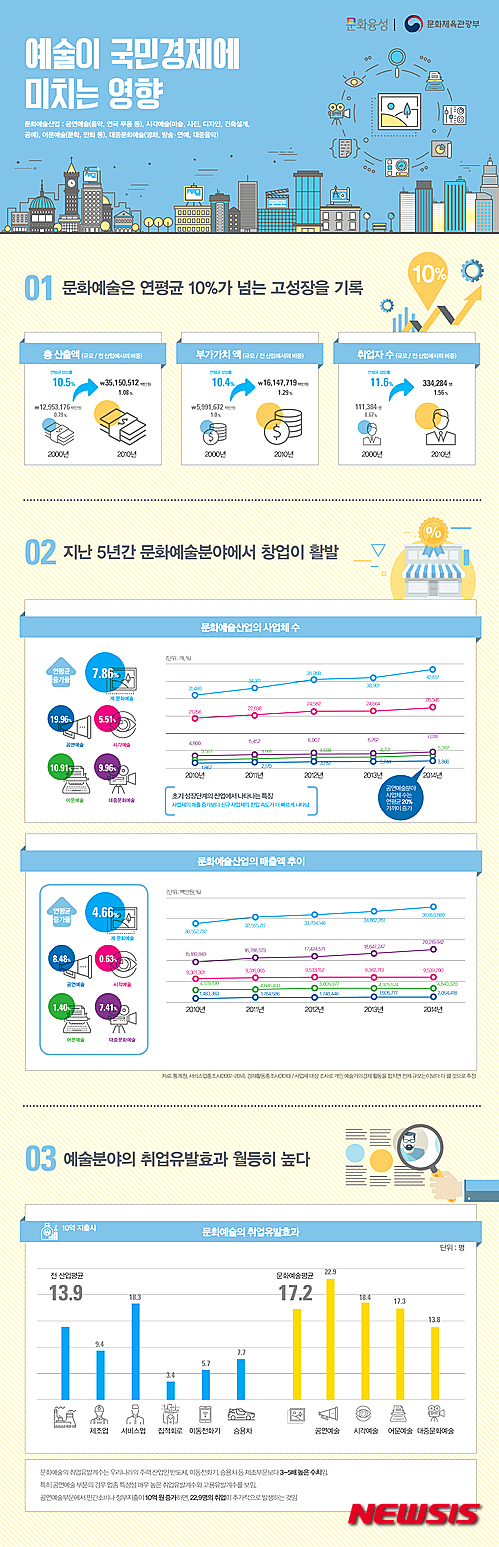

공연예술 분야 10억원 지출 시 취업유발효과 22.9명

입력 : 2016.04.07 09:54

‘예술의 국민경제적 위상과 고용 및 부가가치에 미치는 영향’의 연구 결과

최근 5년간 문화예술 창업이 활기를 띄고 있는 것으로 나타났다.

이중에서 공연예술은 연평균 8.48%, 대중문화예술은 7.41%로 성장세가 두드러졌다. 공연예술의 사업체 수는 19.96% 늘어나는 한편 전체 문화예술 사업체 수는 연평균 7.86%의 증가율을 보였다.

문화체육관광부(장관 김종덕)는 산업연구원(원장 김도훈)과 함께 실시한 이번 연구는 통계청과 한국은행의 공식통계를 활용하여 문화예술의 산업·경제적 파급효과를 분석했다.

경제적 파급효과 분석에서 문화예술산업의 부가가치 유발계수는 0.827로 전체 산업 평균(0.687)과 제조업(0.568)보다 월등히 높았다. 문화예술산업의 생산유발계수는 1.8817로 제조업(2.095)보다는 약간 낮았지만 서비스산업 평균(1.664)보다는 높았다. 특히 예술의 일자리 창출 효과에서 공연예술의 취업유발계수는 22.9로 시각예술은 18.4로 제조업의 9.4, 서비스업 18.3을 우회하는 고용창출력로 조사됐다. 이는 공연과 시각예술 분야에서 민간 소비나 정부 지출이 10억 원 증가하면, 각각 22.9명과 18.4명의 취업이 추가적으로 발생함을 의미하는 것으로, 우리나라의 주력산업인 반도체, 이동전화기, 승용차 등 제조 부문보다 3~5배 높은 수치다.

2000년부터 2010년까지의 기간 동안 한국은행의 산업연관표에 의하면 문화예술은 생산액과 부가가치액, 취업자 수 및 종사자 수 등 주요 경제지표에서 모두 연평균 10% 이상의 높은 성장세를 보였다. 특히 최근 수년간의 경기 둔화에도 불구하고 2010년부터 2014년까지의 통계청의 서비스산업 총조사 결과를 보면 국내 문화예술 사업체의 매출액은 연평균 4.66% 증가했다.

다만 사업체당 매출액은 연평균 10억 원 이하로, 시장 매출의 성장세보다 신규 사업체 수의 증가세가 더 빠르게 나타났다. 이는 초기 성장단계의 산업적 특징으로서, 앞으로 영세성을 극복하기 위한 예술 산업화 정책이 필요함을 시사한다.

이번 연구에서는 통계청의 표준산업분류와 한국은행의 산업연관표를 기반으로 공연예술(음악, 연극, 무용 등)과 시각예술(미술, 사진, 디자인, 건축설계, 공예), 어문예술(문학, 만화 등), 대중문화예술(영화, 방송·연예, 대중음악) 등의 합계와 부문별 수치를 각각 나누어 조사했다. 특히 이번 연구는 기존 한국은행의 산업연관표에서 ‘문화 및 기타서비스’로 포괄적으로 조사하였던 내용을 세분화하여 분야별 성장세와 고용, 부가가치에 대한 영향을 계량적으로 조사해 의의가 있다.

이번 연구를 주관한 산업연구원의 최봉현 연구위원은 “예술 분야는 그간 시장실패의 영역으로 여겨져 왔으나 이번 연구를 토대로 높은 고용유발효과와 사업체 증가율 등을 통해 미래 유망산업으로서 그 잠재력이 분석되었다”고 평가했다.

문체부 정책 담당자는 “이번 연구로 문화예술에 대한 정책적 지원이 국민 문화향유 기회 확대 외에도 경제적으로도 부가가치의 증가, 고급인력의 고용 확대 등에 중요한 역할을 하고 있음을 입증하였다"며 "앞으로 국민소득 대비 예술 소비 증대가 예측되는 만큼 예술 분야도 산업적 접근을 통한 시장 규모 확대와 일자리 창출을 적극 지원하겠다”고 밝혔다.

최근 5년간 문화예술 창업이 활기를 띄고 있는 것으로 나타났다.

이중에서 공연예술은 연평균 8.48%, 대중문화예술은 7.41%로 성장세가 두드러졌다. 공연예술의 사업체 수는 19.96% 늘어나는 한편 전체 문화예술 사업체 수는 연평균 7.86%의 증가율을 보였다.

문화체육관광부(장관 김종덕)는 산업연구원(원장 김도훈)과 함께 실시한 이번 연구는 통계청과 한국은행의 공식통계를 활용하여 문화예술의 산업·경제적 파급효과를 분석했다.

경제적 파급효과 분석에서 문화예술산업의 부가가치 유발계수는 0.827로 전체 산업 평균(0.687)과 제조업(0.568)보다 월등히 높았다. 문화예술산업의 생산유발계수는 1.8817로 제조업(2.095)보다는 약간 낮았지만 서비스산업 평균(1.664)보다는 높았다. 특히 예술의 일자리 창출 효과에서 공연예술의 취업유발계수는 22.9로 시각예술은 18.4로 제조업의 9.4, 서비스업 18.3을 우회하는 고용창출력로 조사됐다. 이는 공연과 시각예술 분야에서 민간 소비나 정부 지출이 10억 원 증가하면, 각각 22.9명과 18.4명의 취업이 추가적으로 발생함을 의미하는 것으로, 우리나라의 주력산업인 반도체, 이동전화기, 승용차 등 제조 부문보다 3~5배 높은 수치다.

2000년부터 2010년까지의 기간 동안 한국은행의 산업연관표에 의하면 문화예술은 생산액과 부가가치액, 취업자 수 및 종사자 수 등 주요 경제지표에서 모두 연평균 10% 이상의 높은 성장세를 보였다. 특히 최근 수년간의 경기 둔화에도 불구하고 2010년부터 2014년까지의 통계청의 서비스산업 총조사 결과를 보면 국내 문화예술 사업체의 매출액은 연평균 4.66% 증가했다.

다만 사업체당 매출액은 연평균 10억 원 이하로, 시장 매출의 성장세보다 신규 사업체 수의 증가세가 더 빠르게 나타났다. 이는 초기 성장단계의 산업적 특징으로서, 앞으로 영세성을 극복하기 위한 예술 산업화 정책이 필요함을 시사한다.

이번 연구에서는 통계청의 표준산업분류와 한국은행의 산업연관표를 기반으로 공연예술(음악, 연극, 무용 등)과 시각예술(미술, 사진, 디자인, 건축설계, 공예), 어문예술(문학, 만화 등), 대중문화예술(영화, 방송·연예, 대중음악) 등의 합계와 부문별 수치를 각각 나누어 조사했다. 특히 이번 연구는 기존 한국은행의 산업연관표에서 ‘문화 및 기타서비스’로 포괄적으로 조사하였던 내용을 세분화하여 분야별 성장세와 고용, 부가가치에 대한 영향을 계량적으로 조사해 의의가 있다.

이번 연구를 주관한 산업연구원의 최봉현 연구위원은 “예술 분야는 그간 시장실패의 영역으로 여겨져 왔으나 이번 연구를 토대로 높은 고용유발효과와 사업체 증가율 등을 통해 미래 유망산업으로서 그 잠재력이 분석되었다”고 평가했다.

문체부 정책 담당자는 “이번 연구로 문화예술에 대한 정책적 지원이 국민 문화향유 기회 확대 외에도 경제적으로도 부가가치의 증가, 고급인력의 고용 확대 등에 중요한 역할을 하고 있음을 입증하였다"며 "앞으로 국민소득 대비 예술 소비 증대가 예측되는 만큼 예술 분야도 산업적 접근을 통한 시장 규모 확대와 일자리 창출을 적극 지원하겠다”고 밝혔다.

- Copyrights ⓒ '한국언론 뉴스허브' 뉴시스통신사. 무단전재 및 재배포 금지