국립중앙박물관 '보존과학부'는 CSI?…문화재 비밀캔다

입력 : 2016.03.08 09:34

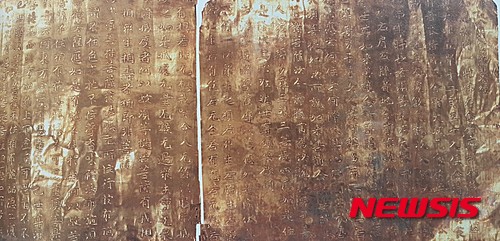

1970년 10월 전라북도 익산시 왕궁리 오층석탑에서 발견된 '금강경판'은 금속판에 불경을 새긴 것으로 그동안 순금으로 만들어진 줄 알았다. 삼국(백제, 7세기)시대 제작된 것으로 국보 제 123호로 지정된 '금강경판'은 두께 0.5mm정도의 매우 얇은 판 19장이 첩으로 이루어져 있다.

출토된지 46년만에 '금강경판'의 실체가 드러났다. 분명, 금으로 보이지만 금이 아니었다.

유혜선 국립중앙박물관 보존과학부 학예 연구관은 "2006년 과학적 분석으로 정확한 재질을 확인한 결과 은판위에 금 도금한 것이었다"면서 "순금으로 제작하지 않고 은판에 금도금을 하여 금처럼 보이도록 제작한 이유는 금보다 더 가벼운 은을 사용하여 전체 무게를 줄이고 명문을 보다 더 쉽게 새기고 용이하게 보관하기 위한 것이었을 것"이라고 추정했다.

'금강경판'에서는 금, 은, 수은이 주성분으로 검출됐다. 은의 K껍질 전자와 L껍질 전자의 무게 백분률 값이 현자한 차이를 나타내어, 은판 위에 수은아말감금도금 또는 수은 금박도금법을 이용하여 제작한 것이라는 분석이 나왔다. 이러한 사실은 동일한 방법으로 만들어진 국립중앙박물관 소장이 조선시대 관음보살의 분석결과와 비교해 더욱 확실하게 알수 있었다. 최치원의 초상화 비밀도 밝혀졌다. X선 촬영을 해 살펴본 결과, 탁자와 초 받침을 그린 부분이 덧칠되어 있었다. 덧칠된 부분에는 '동자승'이 숨겨져 있었다.

왜 그림에 덧칠을 했을까? 신선도 속의 신선으로 묘사된 최치원의 초상화는 불교의 지위가 낮아진 조선의 시대적 상황때문에 동자승의 흔적으로 가린 것으로 보여진다. 또 적외선 촬영으로 초상화 하단의 빨간줄에서는 이 초상화가 언제, 어디서, 누가 그렸는지도 알수 있었다. X-선 촬영결과 건륭 58년(1793)계축 5월에 하동 쌍계사에서 진영을 제작했고, 화사로는 비구인 평일과 찰호가 참여했고, X선 형광분석을 통해 진영에 사용된 채색 재료는 연백, 진사와 연단, 석록, 석청등 무기안료와 일부 염료가 사용된 것으로 나타났다.

마치 미국의 과학수사대(CSI)같은 국내 '보존과학 수사대'가 공개됐다.

오는 8일 국립중앙박물관에서 개막하는 특별전 '보존과학, 우리문화재를 지키다'전은 보존과학의 모든 것을 보여준다.

올해는 국립박물관에서 보존과학이 시작된 지 40주년이 되는 해로 이 전시는 지난 40년간의 박물관 보존과학의 역사를 조명하고, 보존과학의 역할과 성과를 소개한다.

국립중앙박물관 '보존과학부'는 병원이자 의사같은 역할이다. 병들고 아픈 문화재를 치료한다. 의학이 인류의 생명 연장을 목적으로 한다면, 보존과학은 인륭 문화유산에 생명을 불어 넣어 미래로 전달하는 것을 목적으로 한다.

유물도 사람과 같은 방법으로 치료 받는다. 훼손되거나 손상된 유물이 있으면 X선 촬영도 하고, CT도 찍는등 첨단 과학 기술을 활용해 본래 모습을 찾을수 있도록 치료한다.

1978년 '관음보살'을 첫 보존처리한 후 2015년 12월 31일까지 약 2만8000여점의 문화재에 생명을 불어넣었다. 문화재의 발굴 전시보다 중요한게 '보존'이라는 것을 인식되어 올해에는 1억원을 투입해 새로운 기계를 들여오는 등 '문화재 생명'연장을 강화하고 있다.

국립중앙박물관의 병원같은 '보존과학'부는 1976년 '보존기술실'로 출발했다. 당시 사무실 한 귀퉁이에서 확대경과 핀셋,그리고 대만, 일본 등 연수기관에서 받아온 샘플용 접착제만으로 문화재들을 ''지켜온 '보존과학부'는 2000년 이후 본격적으로 존재감을 드러내기 시작했다.

현재는 보존과학이 여러 종류의 재질에 따라 전문분야가 세분화되어있지만 90년대 이전까지만하여도 한 사람이 2~3종류 이상의 재질을 담당했다. 지금보다 시설과 장비, 전문성이 부족했지만 우리문화재를 지키기 위해 노력하였던 열정만큼은 누구보다도 컸던 시기였다.

90년대 이후 문화재조사 연구에 X선, 적외선, 자외선 등 '빛'을 이용한 장비들을 적극적으로 도입하고 활용하여 우리문화재의 내부구조를 들여다보게 되었다. 적외선, 가시광선, 자외선 엑스선과 같은 기계의 도입과 재질별 전문 인력이 증원됐다. 3~4명에 불과하던 학예사들은 현재 30여명으로 늘었고, 2013년 '보존과학부'로 직제개편되어 승격됐다.

이번 전시에는 박물관 보존과학 초창기부터 최근까지 보존처리된 문화재중 대표적인 문화재 57점을 선보인다. 우리문화재의 재료와 기술을 살펴볼 수 있는 전시 보조물 60여점을 활용하여 총 5부로 구성했다.

2000년에 본격 진행되어 치료된 국보 제91호 기마인물형 토기(하인상), 국보 제127호 금동관음보살입상, 보물 제366호 감은사지 서삼층석탑 사리외함 등을 볼수 있다.

국보 제193호인 봉수형유리병은 1980년대 1차 보존처리 이후, 2014년 다시 보존처리한 사례다. 처음 보존처리 진행할 당시부터 재료의 열화나 변색으로 인한 재처리 상황을 염두에 두고 보존처리를 실시하였기 때문에 30년이 지난 후 가역적인 보존처리가 진행될 수 있었다.

또 최신식 기술인 3D스캐닝 기법을 활용해 복원한 '용 구름무늬 주자'도 선보여 문화재복원에 새로운 기술의 도입 가능성을 확인할 수 있다.

국립중앙박물관 보존과학의 최대성과 중 하나라 할 수 있는 2014년에 분석한 신라금관총 '이사지왕 대도'등 최근의 보존처리 성과물들의 처리 과정을 유물과 처리영상으로 확인할 수 있다.

특히 전시실 내부에 보존처리실을 재현하여 지금까지의 전시에서는 볼 수 없었던 문화재 치료 과정을 생생하게 만나볼 수 있다. 박물관의 보존처리 공간은 일반인의 출입이 제한되는 장소여서 일반 관람객이 보존과학과 소통할 수 있는 기회가 될 것으로 보인다.

전시기간 주중 1일 2회(오전 10시, 오후 2시)전시해설을 운영한다. 주말에는 초등학생 중에서 선발한 '미래의 보존 과학자'가 어린이들 눈으로 이해한 보존과학 해설(1일 1회, 오후 2시)을 진행한다. 매주 수요일 야간개장일에는 ‘큐레이터와의 대화’시간(오후 7시)을 통하여 보다 심층적인 해설을 접할 수 있다. 전시는 5월 8일까지.

출토된지 46년만에 '금강경판'의 실체가 드러났다. 분명, 금으로 보이지만 금이 아니었다.

유혜선 국립중앙박물관 보존과학부 학예 연구관은 "2006년 과학적 분석으로 정확한 재질을 확인한 결과 은판위에 금 도금한 것이었다"면서 "순금으로 제작하지 않고 은판에 금도금을 하여 금처럼 보이도록 제작한 이유는 금보다 더 가벼운 은을 사용하여 전체 무게를 줄이고 명문을 보다 더 쉽게 새기고 용이하게 보관하기 위한 것이었을 것"이라고 추정했다.

'금강경판'에서는 금, 은, 수은이 주성분으로 검출됐다. 은의 K껍질 전자와 L껍질 전자의 무게 백분률 값이 현자한 차이를 나타내어, 은판 위에 수은아말감금도금 또는 수은 금박도금법을 이용하여 제작한 것이라는 분석이 나왔다. 이러한 사실은 동일한 방법으로 만들어진 국립중앙박물관 소장이 조선시대 관음보살의 분석결과와 비교해 더욱 확실하게 알수 있었다. 최치원의 초상화 비밀도 밝혀졌다. X선 촬영을 해 살펴본 결과, 탁자와 초 받침을 그린 부분이 덧칠되어 있었다. 덧칠된 부분에는 '동자승'이 숨겨져 있었다.

왜 그림에 덧칠을 했을까? 신선도 속의 신선으로 묘사된 최치원의 초상화는 불교의 지위가 낮아진 조선의 시대적 상황때문에 동자승의 흔적으로 가린 것으로 보여진다. 또 적외선 촬영으로 초상화 하단의 빨간줄에서는 이 초상화가 언제, 어디서, 누가 그렸는지도 알수 있었다. X-선 촬영결과 건륭 58년(1793)계축 5월에 하동 쌍계사에서 진영을 제작했고, 화사로는 비구인 평일과 찰호가 참여했고, X선 형광분석을 통해 진영에 사용된 채색 재료는 연백, 진사와 연단, 석록, 석청등 무기안료와 일부 염료가 사용된 것으로 나타났다.

마치 미국의 과학수사대(CSI)같은 국내 '보존과학 수사대'가 공개됐다.

오는 8일 국립중앙박물관에서 개막하는 특별전 '보존과학, 우리문화재를 지키다'전은 보존과학의 모든 것을 보여준다.

올해는 국립박물관에서 보존과학이 시작된 지 40주년이 되는 해로 이 전시는 지난 40년간의 박물관 보존과학의 역사를 조명하고, 보존과학의 역할과 성과를 소개한다.

국립중앙박물관 '보존과학부'는 병원이자 의사같은 역할이다. 병들고 아픈 문화재를 치료한다. 의학이 인류의 생명 연장을 목적으로 한다면, 보존과학은 인륭 문화유산에 생명을 불어 넣어 미래로 전달하는 것을 목적으로 한다.

유물도 사람과 같은 방법으로 치료 받는다. 훼손되거나 손상된 유물이 있으면 X선 촬영도 하고, CT도 찍는등 첨단 과학 기술을 활용해 본래 모습을 찾을수 있도록 치료한다.

1978년 '관음보살'을 첫 보존처리한 후 2015년 12월 31일까지 약 2만8000여점의 문화재에 생명을 불어넣었다. 문화재의 발굴 전시보다 중요한게 '보존'이라는 것을 인식되어 올해에는 1억원을 투입해 새로운 기계를 들여오는 등 '문화재 생명'연장을 강화하고 있다.

국립중앙박물관의 병원같은 '보존과학'부는 1976년 '보존기술실'로 출발했다. 당시 사무실 한 귀퉁이에서 확대경과 핀셋,그리고 대만, 일본 등 연수기관에서 받아온 샘플용 접착제만으로 문화재들을 ''지켜온 '보존과학부'는 2000년 이후 본격적으로 존재감을 드러내기 시작했다.

현재는 보존과학이 여러 종류의 재질에 따라 전문분야가 세분화되어있지만 90년대 이전까지만하여도 한 사람이 2~3종류 이상의 재질을 담당했다. 지금보다 시설과 장비, 전문성이 부족했지만 우리문화재를 지키기 위해 노력하였던 열정만큼은 누구보다도 컸던 시기였다.

90년대 이후 문화재조사 연구에 X선, 적외선, 자외선 등 '빛'을 이용한 장비들을 적극적으로 도입하고 활용하여 우리문화재의 내부구조를 들여다보게 되었다. 적외선, 가시광선, 자외선 엑스선과 같은 기계의 도입과 재질별 전문 인력이 증원됐다. 3~4명에 불과하던 학예사들은 현재 30여명으로 늘었고, 2013년 '보존과학부'로 직제개편되어 승격됐다.

이번 전시에는 박물관 보존과학 초창기부터 최근까지 보존처리된 문화재중 대표적인 문화재 57점을 선보인다. 우리문화재의 재료와 기술을 살펴볼 수 있는 전시 보조물 60여점을 활용하여 총 5부로 구성했다.

2000년에 본격 진행되어 치료된 국보 제91호 기마인물형 토기(하인상), 국보 제127호 금동관음보살입상, 보물 제366호 감은사지 서삼층석탑 사리외함 등을 볼수 있다.

국보 제193호인 봉수형유리병은 1980년대 1차 보존처리 이후, 2014년 다시 보존처리한 사례다. 처음 보존처리 진행할 당시부터 재료의 열화나 변색으로 인한 재처리 상황을 염두에 두고 보존처리를 실시하였기 때문에 30년이 지난 후 가역적인 보존처리가 진행될 수 있었다.

또 최신식 기술인 3D스캐닝 기법을 활용해 복원한 '용 구름무늬 주자'도 선보여 문화재복원에 새로운 기술의 도입 가능성을 확인할 수 있다.

국립중앙박물관 보존과학의 최대성과 중 하나라 할 수 있는 2014년에 분석한 신라금관총 '이사지왕 대도'등 최근의 보존처리 성과물들의 처리 과정을 유물과 처리영상으로 확인할 수 있다.

특히 전시실 내부에 보존처리실을 재현하여 지금까지의 전시에서는 볼 수 없었던 문화재 치료 과정을 생생하게 만나볼 수 있다. 박물관의 보존처리 공간은 일반인의 출입이 제한되는 장소여서 일반 관람객이 보존과학과 소통할 수 있는 기회가 될 것으로 보인다.

전시기간 주중 1일 2회(오전 10시, 오후 2시)전시해설을 운영한다. 주말에는 초등학생 중에서 선발한 '미래의 보존 과학자'가 어린이들 눈으로 이해한 보존과학 해설(1일 1회, 오후 2시)을 진행한다. 매주 수요일 야간개장일에는 ‘큐레이터와의 대화’시간(오후 7시)을 통하여 보다 심층적인 해설을 접할 수 있다. 전시는 5월 8일까지.

- Copyrights ⓒ '한국언론 뉴스허브' 뉴시스통신사. 무단전재 및 재배포 금지