"난 복 많은 사람… 스승들이 모두 인간문화재"

입력 : 2015.10.22 02:14

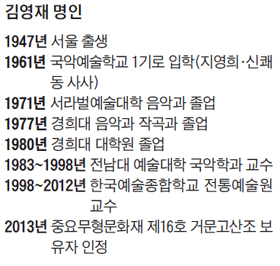

[제22회 '방일영국악상' 김영재 名人]

거문고·해금부터 판소리·무용까지… 樂歌舞에 모두 능한 천생 국악인

"해금, 인기있는 국악기로 만든 代父"

'거지 깡깡이 같은 놈'이라는 말이 있다. 볼품없고 시답잖은 인간이란 뜻인데 여기서 '깡깡이'는 우리 악기 해금(奚琴)을 가리킨다. "소리가 깡깡거린다고 해서 '깡깡이'라 천시해 부른 거죠. 1900년대 초반만 해도 각설이패들이 벙거지 눌러 쓰고 밥을 얻으러 다녔어요. 대문 앞에서 식은 밥을 던져줄 때까지 계속 깡깡이를 켜대서 그런 말이 나왔지요."

서울 마포구 합정동에서 태어난 그는 어릴 때부터 그저 소리가 좋았다. 동네 굿 구경을 하고 집에 돌아오면 흉내를 냈고 농악패를 따라다니며 흥얼거렸다. 동네 아주머니의 소개로 중학교 1학년 때 궁중 무용의 대가 김천흥 선생을 만난다. "얼굴이 예쁘장하고 살결도 고와 무용 하면 제격이겠다" 했단다. 종로 낙원동에 있는 김천흥무용연구소에서 춘앵무, 검무, 승무와 기본 춤을 전수받았다. 김천흥은 어린 김영재에게서 "싹수를 발견하고" 국악예술학교로 가라고 권했다.

중·고교 과정을 겸한 국악예술학교에서 그는 민속악의 대가들을 만난다. 여학생이 가득한 무용반에서 옷 갈아입기도 곤란해 기악으로 전과했고 해금을 전공하며 지영희 선생을, 거문고를 부전공하면서 신쾌동 선생을 스승으로 모셨다. 그는 "가야금(성금련), 가곡·가사(홍원기), 판소리(박초월·김소희), 양금·단소·이론(이병우), 농악(전사종·전사섭) 등을 두루 배웠다. 모든 선생님이 인간문화재였으니 스승 복이 많았다"고 했다. 주변에서 "남자가 그거 배워 뭐에 써먹느냐"던 시절이었다.

김씨는 악가무(樂歌舞)에 모두 능한 천생 국악인으로 통한다. 해금·거문고는 물론 가야금, 북, 장구, 판소리까지 두루 능하다. 그는 "옛날 우리 선생님들은 다 그렇게 하셨다. 나는 그 모든 걸 교실에서 배운 1세대"라고 했다. 서라벌예대에서 작곡을 전공하다 경희대 음대 3학년으로 편입해 서양음악 작곡까지 배운 그는 해금을 비롯해 수많은 창작곡을 발표했다. 그는 전통과 창작 분야에서 모두 실력을 인정받는 흔치 않은 명인이다. 황병기 방일영국악상 심사위원장은 "요즘 국악기 중 제일 인기 있는 악기가 해금인데 그렇게 만든 대부가 바로 김영재"라고 했다.

그는 자기 관리에 혹독한 음악인이다. 요즘도 매일 거문고 3시간, 해금 2시간씩 연습을 한다. 하루도 연습을 빼먹은 적이 없다고 했다. "다른 짓 안 하고 잡생각 안 하고 언제든 무대에 오를 수 있게 준비돼 있어야 한다는 중압감 속에서 살았다"는 그는 "손을 다치면 안 되니까 여행도 가급적 안 간다. 그래서 와이프가 늘 불만이 많다"고 했다.

수상 소식을 전하자 그는 "어르신들도 많은데 제가 받아도 되는 건지 모르겠다"고 겸손해했다. "지영희 선생님이 늘 말씀하셨어요. 너희들은 어떤 일이 있어도 대학에 가야 한다. 대학교수도 되고 사회에서 대접을 받아야 한다. 우리 민속악이 제대로 배운 사람이 없어서 서러운 꼴을 당하는 거라고요."

제자들에게 그는 "철저한 국악인이 돼라"고 강조한다. "어렵다고 다른 생각 말고 숙명처럼 생각하고 한길을 가라고요. 우리 선생님들이 그렇게 지켜온 전통음악이고 저도 그렇게 살아왔어요. 다시 태어나도 저는 국악을 할 겁니다."

['국악계 노벨상' 방일영국악상은]

1994년 출범한 방일영국악상은 방일영 선생과 방우영 조선일보 상임고문이 설립한 방일영문화재단이 국악 전승과 보급에 공헌한 명인 명창에게 수여하는 국내 최고 권위의 국악상이다.

첫 회 수상자인 만정 김소희 선생을 비롯, 이혜구(2회·국악이론) 박동진(3회·적벽가) 김천흥(4회·종묘제례악, 처용무) 성경린(5회·종묘제례악) 오복녀(6회·서도소리) 정광수(7회·춘향가, 수궁가) 정경태(8회·가사) 이은관(9회·서도소리) 황병기(10회·가야금) 묵계월(11회·경기민요) 이생강(12회·대금산조) 이은주(13회·경기민요) 오정숙(14회·춘향가) 정철호(15회·고법) 이보형(16회·민속악 이론) 박송희(17회·흥보가) 정재국(18회·피리정악 및 대취타) 성우향(19회·춘향가) 안숙선(20회·판소리, 가야금 병창)에 이어 작년 이춘희 명창까지 최고의 국악계 스타들이 상을 받았다. '국악계 노벨상'으로도 꼽힌다.