[이중섭 미술상] 강렬한 原色의 역사에서 현실을 만나다

입력 : 2014.04.01 00:07

[제26회 이중섭 미술상 서용선]

이중섭 일생 다룬 기사 본 뒤 화가 될 결심하고 미대 진학

"우리 그림의 정체성 고민하며 30년 동안 역사화 그려왔죠"

암울한 청춘이었다. 서울 미아리 빈민촌 군용 텐트에서 보낸 유년의 기억이 불쑥불쑥 튀어나왔다. 그 시절 가난은 일상에 치석처럼 단단히 붙어 있었다. 대학은 세 번이나 떨어졌다. 도망치듯 군대에 다녀왔지만 잿빛 삶은 여전했다. 중장비 기술이나 배워 중동으로 가야겠다 싶어 신문 광고를 뒤졌다. 그런데 그날, 그 기사가 그를 붙잡았다. 차디찬 바람 불던 1973년 12월의 어느 날이었다.

"정신병원에 입원해 생의 마지막 순간까지 예술혼을 불살랐던 이중섭(1916~1956) 이야기를 담은 조선일보의 짧은 기사였다. 그 순간, 내 삶이 오버랩되며 가슴이 뜨거워졌다. 아직 못 지핀 꿈이 생각났다." 그 길로 미대 진학을 준비했고, 진짜 화가가 됐다. 제26회 이중섭 미술상 수상자로 선정된 작가 서용선(63)이다.

"정신병원에 입원해 생의 마지막 순간까지 예술혼을 불살랐던 이중섭(1916~1956) 이야기를 담은 조선일보의 짧은 기사였다. 그 순간, 내 삶이 오버랩되며 가슴이 뜨거워졌다. 아직 못 지핀 꿈이 생각났다." 그 길로 미대 진학을 준비했고, 진짜 화가가 됐다. 제26회 이중섭 미술상 수상자로 선정된 작가 서용선(63)이다.

경기도 양평 서종면에 있는 작업실에서 만난 서용선은 "수상 전화를 받았을 때 41년 전 그날이 또렷이 떠올랐다"며 묘한 인연을 꺼냈다. 겨울이 남기고 간 한기(寒氣)가 채 가시지 않은 작업실엔 그가 요즘 매달리고 있는 가로 8m·세로 5m 대작이 놓여 있었다. 사다리로도 모자라 공사장 비계 위에 올라 그리는 이 작업은 단종 폐위와 사육신 이야기를 담은 그림이다. 바닥에는 욱일승천기, 총검으로 무장한 일본 순사를 그린 습작이 널려 있다. 그 옆으로 1905년 러일전쟁 당시 미국이 일본의 한반도 지배를 묵인한 '가쓰라-태프트 밀약'의 당사자였던 일본 총리대신 가쓰라와 미 육군장관 윌리엄 태프트를 형상화한 그림이 놓여 있다. 인천상륙작전, 흥남철수 등 6·25 전쟁 중 주요 사건을 그린 그림도 포장된 채 세워져 있다. 작업실 자체가 그림으로 승화된 한국사였다.

서용선은 30년 넘게 질곡의 우리 역사를 붉고 푸른 원색으로 강렬하게 그려왔다. "서양 미술은 역사·신화를 토대로 체계적으로 발전해 왔는데 동양 미술은 그저 '관조(觀照)' '자연 친화'라는 수식에서 끝나는 게 아쉬웠다. 우리 그림의 정체성을 고민하다가 역사를 담기로 결심했다."

서용선은 30년 넘게 질곡의 우리 역사를 붉고 푸른 원색으로 강렬하게 그려왔다. "서양 미술은 역사·신화를 토대로 체계적으로 발전해 왔는데 동양 미술은 그저 '관조(觀照)' '자연 친화'라는 수식에서 끝나는 게 아쉬웠다. 우리 그림의 정체성을 고민하다가 역사를 담기로 결심했다."

그는 "현실을 살아간다는 것 자체가 과거의 시행착오를 수정해 가는 것 아니겠는가. 역사를 그리는 것은 과거를 기록하는 동시에 현재를 담는 과정이다"고 했다. 작가의 책상 위에 쌓인 책에 눈길이 머물렀다. '한반도 분할의 역사' '한국문학사' '한국사상사' '한국의 사상적 방향'…. 서용선의 그림은 즉흥적 영감에 의지한 것이 아니라 정치와 역사, 철학을 넘나드는 탄탄한 지식을 토대로 일궈진 것임을 책들이 말해줬다.

서용선은 2008년 서울대 교수직을 버리고 전업 작가의 길을 걸었다. 쉰일곱. 남들은 서서히 하산 준비를 할 무렵, 그는 새로운 등반에 올랐다. "교수를 하면서 에너지를 모을 수가 없었다"고 한껏 몸을 낮췄지만, 그의 사직은 가르치면서 소진된 본인의 배움을 채우기 위해서였다.

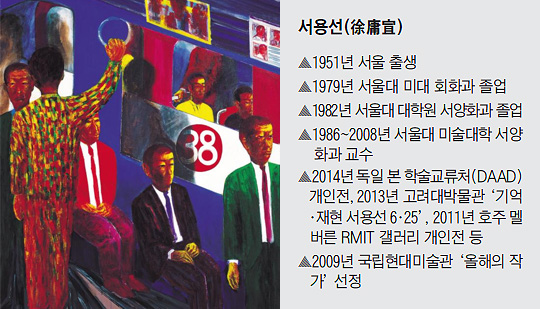

서용선 작품의 또 다른 축은 '도시'와 '사람'이다. 서울 토박이로 급속한 산업화를 지켜본 그는 20여 년간 버스를 타고 삼선교에서 신림동으로 출퇴근하는 길에 만났던 인간 군상을 화폭에 담았다. 이들은 도시화의 물결 속에 물질문명의 부속으로 전락한 현대인을 상징한다. 좀처럼 소리 내 웃는 법이 없는 그가 말했다. "결국 인간은 자신의 한계를 삶으로써 견뎌내는 것 아닌가. 본질적으로 우리의 삶, 우리의 역사엔 비극이 짙게 깔려 있다. 나는 이 비극을 관통하는 역사라는 큰 수레 속에서 변화하는 우리 사회와 한국 사람을 그리려고 한다."

그의 그림은 잘 팔리는 작품은 아니다. 전쟁, 반목의 역사 같은 어려운 주제를 다룬 데다가 작품 속 인물도 이목구비가 흐트러진 채 어두운 표정을 짓고 있다. "그래도 재료비 나올 정도는 팔린다"며 눙치던 서용선이 꾹꾹 눌러 말했다. "대중의 기호를 맞추다 보면 작품이 상투적일 수밖에 없다. 대중이 불편해한다고 해서 피해선 안 된다. 그들이 어두운 현실을 직면하게 하는 것도 작가가 해야 할 책무 아닌가." 그가 다시 붓을 잡았다.

서용선은 2008년 서울대 교수직을 버리고 전업 작가의 길을 걸었다. 쉰일곱. 남들은 서서히 하산 준비를 할 무렵, 그는 새로운 등반에 올랐다. "교수를 하면서 에너지를 모을 수가 없었다"고 한껏 몸을 낮췄지만, 그의 사직은 가르치면서 소진된 본인의 배움을 채우기 위해서였다.

서용선 작품의 또 다른 축은 '도시'와 '사람'이다. 서울 토박이로 급속한 산업화를 지켜본 그는 20여 년간 버스를 타고 삼선교에서 신림동으로 출퇴근하는 길에 만났던 인간 군상을 화폭에 담았다. 이들은 도시화의 물결 속에 물질문명의 부속으로 전락한 현대인을 상징한다. 좀처럼 소리 내 웃는 법이 없는 그가 말했다. "결국 인간은 자신의 한계를 삶으로써 견뎌내는 것 아닌가. 본질적으로 우리의 삶, 우리의 역사엔 비극이 짙게 깔려 있다. 나는 이 비극을 관통하는 역사라는 큰 수레 속에서 변화하는 우리 사회와 한국 사람을 그리려고 한다."

그의 그림은 잘 팔리는 작품은 아니다. 전쟁, 반목의 역사 같은 어려운 주제를 다룬 데다가 작품 속 인물도 이목구비가 흐트러진 채 어두운 표정을 짓고 있다. "그래도 재료비 나올 정도는 팔린다"며 눙치던 서용선이 꾹꾹 눌러 말했다. "대중의 기호를 맞추다 보면 작품이 상투적일 수밖에 없다. 대중이 불편해한다고 해서 피해선 안 된다. 그들이 어두운 현실을 직면하게 하는 것도 작가가 해야 할 책무 아닌가." 그가 다시 붓을 잡았다.