"검은 천으로 뒤덮인 방에 틀어박혀 글쓰던 아버지"

입력 : 2013.05.23 23:46

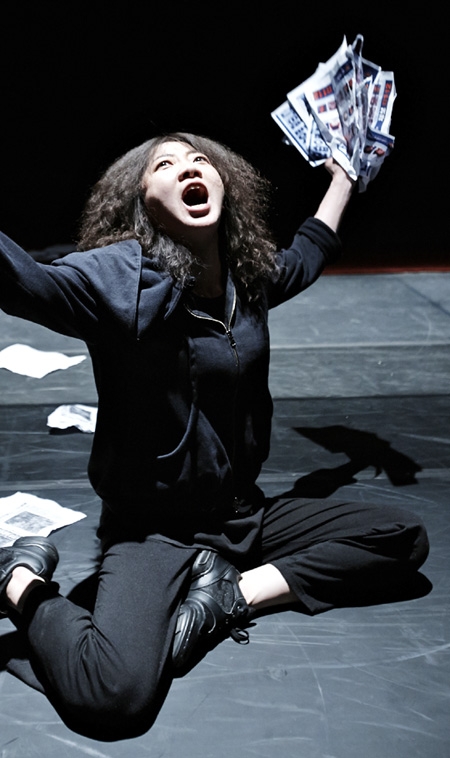

[뮤지컬 '살짜기옵서예' 이어 연극 '혈맥' 재공연… 딸 김유미 작가가 회고하는 김영수]

뮤지컬·드라마·영화·소설… 다양한 장르 휩쓸었던 아버지

집필 중엔 '벨'로 가족에 호출… 하루만에 시나리오 썼던 적도

이번 재공연되는 '혈맥' 보니 원작과 다른 기발함에 감탄

우리나라 최초의 창작뮤지컬 '살짜기 옵서예'(1966), 최초의 어린이 일일연속극 '똘똘이의 모험'(1946· 경성중앙방송국), 제1회 청룡영화상 작품상 수상작 '혈맥'(감독 김수용, 출연 황정순 신영균 김지미 신성일)이 모두 한 작가의 펜 끝에서 나왔다.

연극·뮤지컬·TV·라디오·영화·소설 등 '글'이 펼쳐질 수 있는 모든 장르를 넘나들던 작가 김영수(金永壽·1911~1977). 1930년대 조선일보(희곡·소설)와 동아일보(희곡) 신춘문예를 휩쓸고, 방송작가·시나리오 작가·소설가로 '펜으로 휘감을 수 있는 모든 영역'에서 '최초'의 빛을 발했던 작가였다. "우리 시대 마지막 로맨티스트"(신상옥 감독)였고, "아무리 유치하고 저속해도 창작극을 써야 이 땅에 연극이 예술로 자리 잡는다"던 창작 지상주의자였다. 그의 뮤지컬 '살짜기 옵서예'가 지난 2월 재공연된 데 이어 21일부터 연극 '혈맥'이 예술의전당에서 다시 무대에 올랐다. 2013년은 '작가 김영수 부활의 해'다.

"쓸 때는 미친 사람이 따로 없었다." '혈맥' 개막을 보기 위해 미국서 한국을 찾은 둘째딸 김유미(72·작가)씨는 "집필 중에는 방 밖에서도 느껴질 정도로 광기(狂氣)가 남다른 분이었다"고 회고했다. "일단 쓰기 시작하면 까맣고 두꺼운 융을 창문과 벽 전체에 발랐다. 아무도 들어갈 수 없는 그 방에서 가끔 벨이 울렸다. 한 번 울리면 어머니, 두 번 울리면 내가 들어가서 지시를 받았다." 하루에 시나리오 한 편을 뚝딱 써낼 정도로 왕성한 생산력을 지닌 활화산 같은 작가였다. 종이 위에 쏟아내는 감정의 파고는 유달리 깊고도 높았다. "한번은 방 밖으로 짐승 울음소리 같은 것이 들렸다. 아버지가 숨이 넘어갈 듯 헉헉헉 울고 있었다. 슬픈 장면을 쓰고 계셨던 거지."

'혈맥'은 그 많은 장르 중에서도 희곡에 대한 애정이 특히 애틋했던 김영수의 강건한 사실주의를 보여준다. 초연은 1948년 1월. 1998년 대한민국 수립 50주년 기념작으로 임영웅씨가 연출하기도 했다.

▷연극 '혈맥' 6월 2일까지, 예술의전당 자유소극장, (02)580-1300

☞‘사실주의 선구자’ 김영수

동랑 유치진의 뒤를 잇는 사실주의의 선구자로 불린다. 1911년 서울에서 태어나 1934년 일본 와세다대 재학 중 황순원·이해랑 등과 함께 재일본 유학생 연극운동단체인 ‘동경학생예술좌’를 창립했다. 소설 ‘소복’ ‘파도’, 희곡 ‘혈맥’ ‘광풍’, 드라마 ‘굴비’ ‘거북이’, 시나리오 ‘성벽을 뚫고’ ‘단골손님’ 등 총 240여편을 발표했으나, 현재는 대부분 유실됐다.