철사로 엮은 望父歌

입력 : 2013.04.01 23:38

[在美 조각가 존 배 개인전]

한 평생 조국에 바친 아버지… 외로움 지우려 예술에 몰두

철사 용접해 우주의 신비 표현

1951년 미국 웨스트 버지니아주의 도시 휠링(Wheeling). 미군에서 일하던 한국인 부부가 6·25가 한창인 한국으로 떠났다. "고국이 어려움에 빠졌는데, 작은 힘이나마 보태야지." 부모가 한국에서 구호활동을 하는 동안, 14세 막내아들은 휠링에 홀로 남겨졌다. '납작코'라 놀림받던 소년은 외로움을 이기려 그림에 몰두했다. 뉴욕의 미술 명문 프랫 대학에 4년 장학금을 받고 입학했고, 1965년에는 27세의 나이로 프랫대 조각과 최연소 학과장을 맡는다. 재미(在美) 모더니즘 조각가 존 배(한국명 배영철·76·프랫대 명예교수·사진) 이야기다.

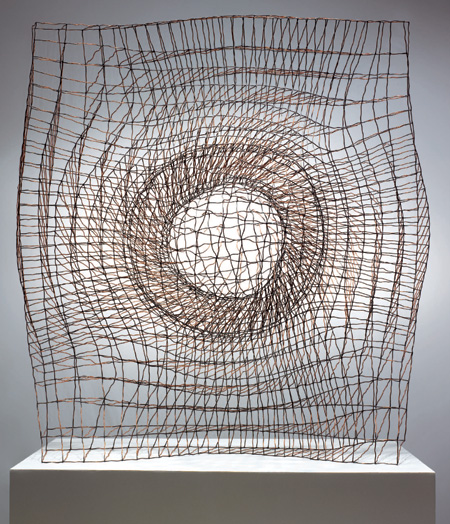

25일까지 서울 사간동 갤러리현대 신관에서 열리는 개인전 '기억의 은신처'에는 철사 큐브(cube)를 용접해 만든 추상 조각 20점이 나온다. 규칙적이고 질서정연하게, 그러나 리듬감 있게 얽히고설킨 형태는 전시장 조명 아래 거미줄 같은 그림자를 바닥에 드리운다. 작가는 그림자의 형태까지 하나하나 계산해 조명을 설치했다.

'그림자'까지 작품으로 끌어들인 이 조각들은 궁극적으로 우주(宇宙)를 지향한다. "'추상미술'이란 결국 과학에서 말하는 우주의 신비를 예술로 형상화한 거라 생각합니다. 물리학의 원자(原子)나 음악의 음표 같은 그런 최소의 단위 대신 저는 철사 큐브를 사용했죠."

그는 자신의 스승으로 용접 조각가 테오도르 로작(Roszak·1907 ~1981)을 꼽는다. "차갑고 딱딱한 철을 다뤘지만, 작품은 매우 따스했습니다. 항상 아버지를 그리워했던 저는 그분에게서 부정(父情)까지 느꼈고요." 아버지 같은 스승을 따라 그는 용접 조각을 평생의 주제로 삼았다. 강건하고 남성적 재료인 철을 택한 것도 부성(父性)에 대한 그리움 때문인지도 모른다. "돌·나무같이 깎아내는 재료는 버리는 부분이 많지만, 철사 작업은 버릴 것 없다는 점도 마음에 들었어요. 용접은 '불'을 '붓'처럼 사용하는 겁니다. 철을 붙이고, 뜯어내고, 녹이는 과정이 그림 그리는 것과 마찬가지예요."

25일까지 서울 사간동 갤러리현대 신관에서 열리는 개인전 '기억의 은신처'에는 철사 큐브(cube)를 용접해 만든 추상 조각 20점이 나온다. 규칙적이고 질서정연하게, 그러나 리듬감 있게 얽히고설킨 형태는 전시장 조명 아래 거미줄 같은 그림자를 바닥에 드리운다. 작가는 그림자의 형태까지 하나하나 계산해 조명을 설치했다.

'그림자'까지 작품으로 끌어들인 이 조각들은 궁극적으로 우주(宇宙)를 지향한다. "'추상미술'이란 결국 과학에서 말하는 우주의 신비를 예술로 형상화한 거라 생각합니다. 물리학의 원자(原子)나 음악의 음표 같은 그런 최소의 단위 대신 저는 철사 큐브를 사용했죠."

그는 자신의 스승으로 용접 조각가 테오도르 로작(Roszak·1907 ~1981)을 꼽는다. "차갑고 딱딱한 철을 다뤘지만, 작품은 매우 따스했습니다. 항상 아버지를 그리워했던 저는 그분에게서 부정(父情)까지 느꼈고요." 아버지 같은 스승을 따라 그는 용접 조각을 평생의 주제로 삼았다. 강건하고 남성적 재료인 철을 택한 것도 부성(父性)에 대한 그리움 때문인지도 모른다. "돌·나무같이 깎아내는 재료는 버리는 부분이 많지만, 철사 작업은 버릴 것 없다는 점도 마음에 들었어요. 용접은 '불'을 '붓'처럼 사용하는 겁니다. 철을 붙이고, 뜯어내고, 녹이는 과정이 그림 그리는 것과 마찬가지예요."

그리움에 지쳐 그림을 그리도록 한 아버지는 1968년 세상을 떠났다. 평생을 농촌 계몽운동에 바친 배민수 목사(1993년 건국훈장 애국장 추서)가 그의 아버지다. 아버지는 그리움과 함께 책임감도 남겨줬다. "평생 아버지와 함께한 시간이 몇 년 되지 않아요. 다만 아버지가 대의(大義)를 위해 일한다는 사실이 내겐 죄책감을 안겨줬지요." 작가는 그 죄책감을 어떻게 극복했을까. "내 작업의 가치에 대해 끊임없이 고민했지요. 그러다 '문화 융성'도 남을 돕는 일이라는 생각에 미쳤습니다. 그제야 비로소 편안해지더라고." (02)2287-3500