神이 내려준 열 손가락에… '원더풀 투나잇'

입력 : 2011.02.21 00:44

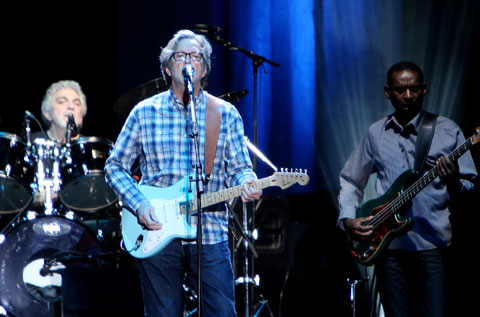

에릭 클랩튼의 숨 막히는 연주… 순식간에 몸 맡긴 1만 관객

20일 밤 서울 올림픽공원 체조경기장에서 열린 기타리스트 에릭 클랩튼(Clapton·66)의 세 번째 내한공연. 정확히 오후 7시가 되자 조용하게 그가 무대에 올라왔다. 특별한 인사 없이 연주를 시작한 그는 지그시 눈을 감고 도인(道人)처럼 무대를 서성이다가 싱긋 웃으며 기타 위에서 화려하게 손가락을 휘날렸다. 순식간에 객석 전체는 그의 소유물이 돼버렸다. 40년 음악 인생의 본령이라 할 수 있는 블루스(Blues)에 전념한 무대는 흥겹고 따뜻하고 완벽했다.

첫 곡인 블루스 고전 '키 투 더 하이웨이(Key to the Highway)'부터 30~40대가 주축인 관객은 리듬에 몸을 맡긴 채 넘실거렸다. '고잉 다운 슬로(Going Down Slow)' '올드 러브(Old Love)'에 이어 밥 말리의 곡을 리메이크해 빌보드를 정복한 '아이 샷 더 셰리프(I Shot the Sheriff)'가 경쾌하게 흘러나오자 사람들은 자리를 박차고 일어서기 시작했다.

2007년 공연에서 젊은 기타리스트 2명과 함께 무대에 올라 절묘한 호흡의 인터플레이로 공간을 빽빽하게 채워갔던 그는 이번에는 홀로 기타를 잡고 초반부터 음반에 수록된 원곡보다 2배 이상 길게 이어지는 즉흥 연주를 선보였다. 숨 막히는 기예(技藝)였다. 관객은 함성을 내지를 겨를도 없이 스크린에서 펼쳐지는 클랩튼의 현란한 손놀림에 넋 놓을 수밖에 없었다. 공연 중반부 이후는 블루스의 흥취에 빠져드는 시간이었다. 그는 어쿠스틱 기타 연주에 소박한 음성을 흘려보내며 흥분한 관객에게 포근한 안식을 선사했다.

'레일라(Layla)' '원더풀 투나잇(Wonderful Tonight)' 같은 대중적 히트곡으로 추억에 잠긴 관객의 폭발적 환호를 받았지만, 그는 자신의 음악적 지향을 강조하는 것을 잊지 않았다. 그는 감미로운 노래의 연주와 가창에도 능란하지만 해를 거듭할수록 투박하고 솔직한 블루스의 심연을 천착해왔다. 오직 기타 줄로 세상과 소통하고 싶어하는 과묵함은 여전했다. 무대에서 반복한 유일한 말은 "감사하다(Thank You)"였다. 그의 연주를 촌음이라도 더 누리고 싶었던 관객에게는 오히려 고마운 일이었다.

지난 14일 싱가포르 공연에 나타난 김정일의 차남 김정철에 대한 언급은 없었다. 에릭 클랩튼 매니저는 방한을 앞두고 한국 공연을 진행하는 기획사 나인엔터테인먼트의 김형일 사장에게 전화를 걸어 "김정철이 서울 공연에도 오는 건 아니냐"고 물어보며 우려를 표했었다. 김 사장은 이날 "에릭 클랩튼이 19일 밤 인천공항에 도착한 뒤 매니저와 여러 이야기를 나누었는데, 북한과 관련해서는 아무 말도 하고 싶지 않다고 할 정도로 (김정철 이야기를) 부담스러워했다"고 했다.