더 이상 닦을 것이 없어라

입력 : 2009.05.01 02:50

스님 주제 '승보 특별전' 불교중앙박물관서 열려

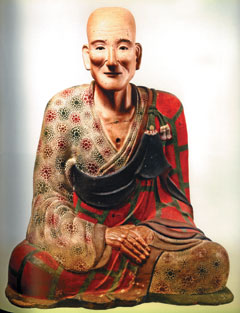

부처님의 제자인 아난(阿難)과 가섭(迦葉)의 상(像)이 좌우에서 영접해 주는 출입문을 들어서 전시실 중앙에 이르면 흙으로 빚어 구운 어른 주먹만한 소조상(塑造像) 하나가 눈길을 끈다. 부리부리한 눈과 뭉툭한 코, 굳게 다문 입술과 굳건한 턱선 그리고 거칠지만 과감하게 처리한 옷주름….

현대조각의 대가 로댕의 발자크상(像)을 연상시키는 이 작품은 고려 시대에 만들어진 〈소조나한상(塑造羅漢像)〉이다. 동국대박물관이 소장한 이 작품은 현재 가슴 아랫부분은 떨어져나가 높이 16.5cm 크기의 흉상(胸像)으로 남아있다. 그 작은 체구에 세세한 묘사는 버리고 인상적 특징만 포착함으로써 '더 이상 배우고 닦을 것이 없는' 아라한(阿羅漢)의 모습을 형상화했다.

부처님오신날(2일)을 맞아 서울 견지동 조계사 내 불교중앙박물관에서 열리고 있는 《승보(僧寶) 특별전》에는 이처럼 '스님'을 주제와 소재로 한 우리 불교미술 걸작품 110여 점이 선보였다. 《승보전》은 이 박물관이 2007년 개관 이후 매년 부처님오신날에 맞춰 불법승(佛法僧) 3보(寶)를 순서대로 열어온 특별전의 마지막 순서이다.

현대조각의 대가 로댕의 발자크상(像)을 연상시키는 이 작품은 고려 시대에 만들어진 〈소조나한상(塑造羅漢像)〉이다. 동국대박물관이 소장한 이 작품은 현재 가슴 아랫부분은 떨어져나가 높이 16.5cm 크기의 흉상(胸像)으로 남아있다. 그 작은 체구에 세세한 묘사는 버리고 인상적 특징만 포착함으로써 '더 이상 배우고 닦을 것이 없는' 아라한(阿羅漢)의 모습을 형상화했다.

부처님오신날(2일)을 맞아 서울 견지동 조계사 내 불교중앙박물관에서 열리고 있는 《승보(僧寶) 특별전》에는 이처럼 '스님'을 주제와 소재로 한 우리 불교미술 걸작품 110여 점이 선보였다. 《승보전》은 이 박물관이 2007년 개관 이후 매년 부처님오신날에 맞춰 불법승(佛法僧) 3보(寶)를 순서대로 열어온 특별전의 마지막 순서이다.

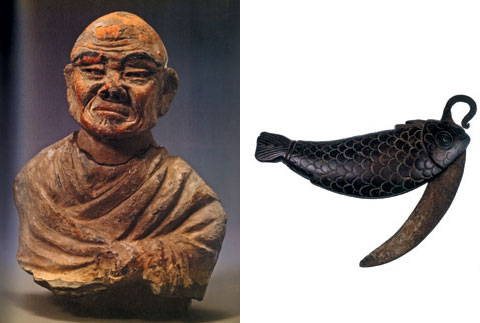

전시는 크게 3부로 나뉘어 있다. 1부 〈구도자의 길〉은 출가(出家)에서 입적(入寂)까지 스님의 일생을 유물로 보여준다. 전시장 초입엔 종잇장처럼 얇은 청동판이 놓여 있다. 출가하는 스님들의 머리카락을 깎아주던 고려시대의 삭도(削刀)이다. 지금은 스님들 스스로 면도기를 이용해 자기 머리카락을 깎기도 하지만 보통 한 달에 두 번 하는 스님들의 삭발은 초발심(初發心)과 출가 정신을 되새기는 의식이다. 그 곁에 놓인 붕어 모양 칼집을 가진 삭도 역시 출가 정신을 강조한 작품이다. 밤에도 눈을 감고 자지 않는 붕어처럼 늘 깨어 있으라는 경책의 의미를 담은 것이다.

뒤를 이어 스님들의 식기(食器)인 청동과 청자 발우(鉢盂)를 비롯해 숟가락, 차를 마실 때 사용하는 다완(茶碗), 가사를 입을 때 옷자락을 고정하는 고리, 보조(普照)국사가 신었던 종려나무 껍질로 만든 신발(鞋·혜), 통나무를 깎아 지름 32㎝의 어른 머리통만한 크기로 만든 목탁, 역시 나무를 깎아 만든 죽비(竹��) 등이 스님들의 생활을 보여준다.

1부 전시의 중간쯤에는 소나 말의 꼬리털을 모아서 먼지떨이처럼 보이기도 하는 불자(拂子)가 전시돼 있다. 의발(衣鉢·가사와 발우)과 함께 법(法)을 전해주는 증표이기도 했다. 마지막은 스님들의 사후(死後)에 나온 사리를 담는 그릇과 탑, 묘비명(墓碑銘) 탁본들이다. 출가해서 처음 머리 깎은 스님들이 수행하면서 입고 먹고 살았던 모습과 죽음까지 짐작해 볼 수 있는 희귀한 유물들이 전시됐다.

2부 〈위대한 예술가〉는 조선후기 전국 사찰의 불화(佛畵)를 그리고 범종과 불상을 만들었던 장인(匠人) 스님들의 작품과 초상화 등이 전시되고 있다. 또 3부 〈구법(求法)과 호국(護國)〉에는 당나라 현장 스님의 서역(인도) 여행을 그림으로 풀고 설명을 단 〈삼장법사 서유로정기(三藏法師西遊路程記)〉를 비롯해 서산대사와 사명대사 진영(眞影) 등이 관람객을 맞는다.

이들 전시품들은 국립중앙박물관 등 11개 국·공·사립박물관(미술관)과 봉은사를 비롯한 17개 사찰에서 대여했다. 지난해 발굴된 경북 군위 인각사 출토 유물들도 전시되고 있다. 전시는 7월12일까지 (02)2011-1960~9

뒤를 이어 스님들의 식기(食器)인 청동과 청자 발우(鉢盂)를 비롯해 숟가락, 차를 마실 때 사용하는 다완(茶碗), 가사를 입을 때 옷자락을 고정하는 고리, 보조(普照)국사가 신었던 종려나무 껍질로 만든 신발(鞋·혜), 통나무를 깎아 지름 32㎝의 어른 머리통만한 크기로 만든 목탁, 역시 나무를 깎아 만든 죽비(竹��) 등이 스님들의 생활을 보여준다.

1부 전시의 중간쯤에는 소나 말의 꼬리털을 모아서 먼지떨이처럼 보이기도 하는 불자(拂子)가 전시돼 있다. 의발(衣鉢·가사와 발우)과 함께 법(法)을 전해주는 증표이기도 했다. 마지막은 스님들의 사후(死後)에 나온 사리를 담는 그릇과 탑, 묘비명(墓碑銘) 탁본들이다. 출가해서 처음 머리 깎은 스님들이 수행하면서 입고 먹고 살았던 모습과 죽음까지 짐작해 볼 수 있는 희귀한 유물들이 전시됐다.

2부 〈위대한 예술가〉는 조선후기 전국 사찰의 불화(佛畵)를 그리고 범종과 불상을 만들었던 장인(匠人) 스님들의 작품과 초상화 등이 전시되고 있다. 또 3부 〈구법(求法)과 호국(護國)〉에는 당나라 현장 스님의 서역(인도) 여행을 그림으로 풀고 설명을 단 〈삼장법사 서유로정기(三藏法師西遊路程記)〉를 비롯해 서산대사와 사명대사 진영(眞影) 등이 관람객을 맞는다.

이들 전시품들은 국립중앙박물관 등 11개 국·공·사립박물관(미술관)과 봉은사를 비롯한 17개 사찰에서 대여했다. 지난해 발굴된 경북 군위 인각사 출토 유물들도 전시되고 있다. 전시는 7월12일까지 (02)2011-1960~9