[클래식 ABC] 웃고 떠드는 클래식 콘서트… 상상해 볼까요

입력 : 2008.07.17 03:13

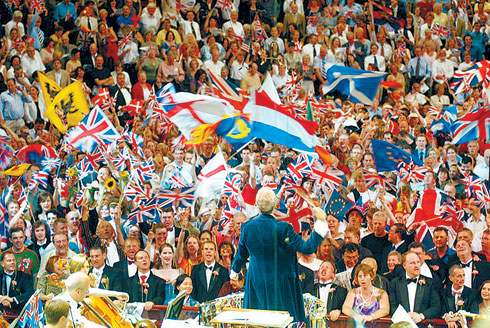

공연장 1층 마룻바닥에 모여든 관객들은 좌석도 없이 줄곧 서서 음악을 감상합니다. 영국을 나타내는 모자를 쓰고, 손에는 영국 깃발을 흔들거나 풍선을 천장으로 날리며 축제 분위기를 연출합니다. 음악이 마음에 들면 바닥을 발로 구르고 환호를 보내는 건 물론이고, 때때로 무대를 향해 종이 비행기를 날리고 미니 축포를 쏘아 보내기도 합니다.

매년 7월부터 9월까지 8주간 70여 차례의 콘서트가 열리는 영국 런던의 대표적 여름 음악 축제 〈BBC 프롬스〉의 마지막 날 풍경입니다. 클래식 음악회라기보다는 흡사 축구장에 모여든 관중처럼 보입니다. 하지만 로열 앨버트 홀에서 열리는 이 축제의 마지막 날 행사는 6000여 명의 청중뿐 아니라 런던 하이드 파크와 버밍엄과 리버풀의 야외 공원으로 생중계되면서 전 국민적인 축제로 자리 잡았습니다. 지난 2000년 '프롬스의 마지막 밤' 실황 공연이 최근 영상(DVD)으로 국내 소개됐습니다.

1부에서는 힐러리 한(바이올린)이 모차르트의 〈바이올린 협주곡 4번〉을 BBC 심포니 오케스트라(지휘 앤드류 데이비스)와 협연하고, 리하르트 슈트라우스의 오페라 《살로메》의 주요 대목을 들려주는 등 정통 클래식 곡으로 채워져 있습니다.

프롬스 마지막 날의 진면목이 드러나는 것은 후반부입니다. 영국 작곡가 엘가의 〈위풍당당 행진곡〉 1번을 시작으로 〈룰, 브리타니아(Rule, Britannia)〉와 국가(國歌)까지 영국 냄새가 흠씬 풍기는 곡들로 구성되어 있습니다. 클래식 음악의 고전적 면모와 영국 특유의 애국주의가 공존하는 묘한 분위기가 연출됩니다.

'영국 지휘계의 아버지'로 불리는 헨리 우드 경이 1894년 첫 지휘봉을 잡으며 출발한 〈BBC 프롬스〉는 '산책'을 뜻하는 '프롬나드(Promenade)'의 준말입니다. "광범위한 음악을 최고의 수준으로 더 많은 청중에게 소개한다"는 원칙으로 출발했고, 초기에는 공연장에서 음식물을 먹고 마시거나 담배를 태우는 것도 허용되어 있었다고 합니다.

마지막 날 후반부에 나오는 〈룰, 브리타니아〉는 프롬스를 상징하는 곡으로 자리잡은 지 오래입니다. 매년 여름 베를린 근교의 숲에서 열리는 야외 축제인 '발트뷔네 콘서트'에서도 도시를 상징하는 〈베를리너 루프트(Berliner Luft)〉를 베를린 필의 연주에 맞춰 2만 명의 시민들이 떠들썩하게 부르며 춤추는 것으로 언제나 막 내리지요.

우리도 매년 8월 15일 즈음 서울시청 앞 광장에서 서울시향이 야외 콘서트를 엽니다. 하지만 아직까지는 1회성 행사에 그쳐 아쉬운 감이 없지 않지요. 정명훈의 지휘로 서울시향이 연주하는 가운데 시민들이 〈서울의 찬가〉를 함께 부르는 광경은 어떨까요.

최근 황지우 한국예술종합학교 총장은 "여름 밤 대관령의 들녘 한복판에 대형 텐트를 설치해놓고 피아노나 실내악을 들려주면, 돗자리를 깔고 누운 관객들이 별빛과 음악을 함께 즐길 수 있을 것"이라며 시적(詩的)인 구상을 밝혔습니다. 실제 대관령국제음악제에서 이 아이디어를 실현해보는 건 어떨까요. 우리를 진정 행복하게 하는 건, 언제나 상상력입니다.