무대 옆 자막이 반짝일 때 마음 속엔 감동의 문자가 …

입력 : 2008.05.21 23:26 | 수정 : 2008.05.22 06:49

공연장 자막의 세계

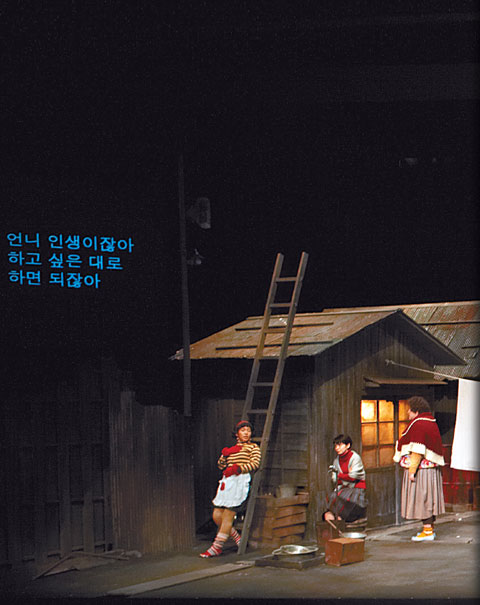

공연이 시작됐지만 재일교포 3세 송미행(32)씨의 노트북은 꺼지지 않았다. 여기는 예술의전당 토월극장 2층 객석, 송씨는 한일 합작 연극 《야끼니꾸 드래곤》의 자막(字幕) 오퍼레이터다. 그녀의 손가락이 바빠지는 시간이다. 무대에서 어느 배우가 문장을 발음하기 시작할 때, 송씨는 오른손 검지로 페이지다운(PgDn) 키를 눌렀다. 노트북 화면엔 검은 바탕에 흰 글자들이 휙휙 흘러갔다. 자막이다. 일본어 대사가 90%인 이 연극은 무대 좌우의 검은 스크린으로 날아가 찍힌 저 자막들을 통해 한국 관객의 가슴에 와닿았다.

네 줄, 40자의 예술

공연 자막의 존재 방식은 필름에 새겨져 있는 영화 자막과는 다르다. 파워포인트(PPT) 문서 한 페이지에 실리는 공연 자막은 최대 네 줄, 띄어쓰기를 포함해 한 줄 당 10자다. 《야끼니꾸 드래곤》의 경우 압축하고 덜어내며 정리한 자막 총량은 PPT 1520장이다. 2006년 공연된 7시간반짜리 마라톤 연극 《형제자매들》은 자막도 3150장에 달했다. 자막 오퍼레이터가 노트북 자판을 3150번 눌러야 공연이 끝나는 셈이었다.

공연 자막은 타이밍이 생명이다. 늦어도 탈, 빨라도 탈이다. 외국어 공연이 많은 LG아트센터 관계자는 "시적(詩的)이거나 웃긴 대사들은 배우들이 말하기 전에 보여주면 안 되고, 설렁설렁 넘어가는 긴 대사들은 조금 일찍 쏘는 게 좋다"고 말했다. 자막 오퍼레어터 경력 3년의 송미행씨는 "저장되지 않고 살아 있는 공연은 날마다 달라서, 자막의 리듬도 영향 받는다"며 "배우는 대사 하나를 놓쳐도 큰 문제가 없지만 내가 실수하면 공연 전체가 흐트러질 수 있어 늘 불안하다"고 말했다.

통일된 규격은 없어

내한공연이 늘어나면서 자막의 역할이 중요해지고 있다. 지난해 가을 서울국제공연예술제 사무국은 해외 초청작 《고도를 기다리며》의 자막이 객석에서 잘 보이지 않아 많은 관객의 항의를 받았다. 이 축제 성무량 해외팀장은 "외국어 공연에서 자막이 차지하는 비중은 50% 이상"이라며 "6월에 전문가 자문회의를 열고 자막 문제를 구체적으로 논의할 계획"이라고 말했다.

공연장 사이즈, 자막이 뜨는 스크린의 위치 등에 따라 자막의 형태는 변한다. '태 영화체'가 영화 자막의 서체로 자리잡은 것과 달리 공연 자막은 MS고딕, 돋움체, 굴림체 등 다양하다. 《야끼니꾸 드래곤》의 경우 지난달 일본 초연에서는 현지 관객에 익숙한 세로쓰기로 자막을 썼지만 한국 공연엔 가로쓰기로 바꿨다. 일본어·중국어 자막을 서비스하고 있는 뮤지컬 《지하철 1호선》의 강태희 기획실장은 "배우들이 말하는 속도와 관객이 자막을 읽는 속도는 다르다. 자막의 형식 못지않게 내용, 번역의 질이 중요하다"고 말했다.

공연 자막도 진화한다

한국과 일본 사이에는 '원정 관람'이 하나의 트렌드다. 한국에서 공연하는 뮤지컬 《헤드윅》을 보러 일본 관객이 오고, 한국에 아직 들어오지 않은 뮤지컬 《위키드》를 보기 위해 일본에 가는 것이다. 그럴 때 가장 큰 장애물은 언어다. 공연장에서 '자막을 읽어야 하는 불편'을 덜기 위한 과학적 시도는 이미 진행 중이다. 일본에서는 관객이 특정 언어를 선택하면 눈높이로 해당 자막이 흘러나오는 공연장용 특수안경이 개발되고 있다.