[Why] 한 편의 詩보다 더 많은 이야기를 담은 그림

입력 : 2008.04.18 13:42 | 수정 : 2008.04.18 13:51

곽아람의 名作파일

시(詩)가 꼭 언어의 영역에만 속하는 것은 아니다. 시정(詩情)을 함빡 품은 화가의 붓질이 때로는 범상한 시 한 편과는 비길 수 없을 만큼 풍성한 정취를 읊조리기도 한다. 꽃 지는 봄밤, 시보다 더 시 같은 그림들을 보다 보면 그림 한 점을 감상한 후 '시와 그림은 본래 한 가지 이치(詩畵本一律)'라고 노래한 송(宋) 시인 소식(蘇軾·1036~1101)이 이해될 법도 하다.

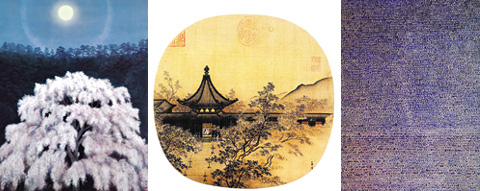

휘영청 둥근 달 아래 가지가 휘어져라 분홍 꽃송이를 가득 매단 커다란 벚나무가 한 그루 서있다. 벚나무 뒤편 숲의 검푸른 어둠을 뚫고 주위를 환하게 만드는 것은 달빛이 아니라 꽃빛이다. 전후(戰後) 일본을 대표하는 풍경화가로 손꼽히는 히가시야마 카이(東山魁夷·1908~1999)의 1968년 작, '하나아카리(花明り)'다. '벚꽃이 만발해 밤에도 주위가 밝게 보이는 일'이라는 뜻의 제목은 그대로 한 수 시가 된다.

독일 유학파인 화가는 일본적 전통과 서구적 기법 사이에서 고민하던 중 '교토(京都)의 사계(四季)' 연작을 시작, 이 그림을 그렸다. 화가의 화폭에서 되살아난 것은 눈으로 본 그대로의 풍경이 아니라 마음속에서 몇 번이고 되새겨 숙성시킨 이미지다. 생(生)의 기쁨처럼 만개한 벚꽃은 금세 떨어져 이 우아한 장면의 덧없음을 깨닫게 할 것이다. 내달 18일까지 화가의 탄생 100주년 기념전을 여는 도쿄국립근대미술관은 전시회의 부제를 '시(詩)와 선율(旋律)'이라고 붙였다.

우수(憂愁)에 찬 시심(詩心)을 즐겨 그린 화가를 들자면 남송(南宋) 황실의 화가 마린(馬麟·13세기 중엽 활동)을 빼놓을 수 없다. 둥근 부채에 그린 '병촉야유도(秉燭夜遊圖)'에서 그는 잠든 새 꽃이 떨어져버릴까 염려돼 정원 가득 촛불을 켜놓고 누각에 앉아 꽃을 바라보는 사내를 표현했다. 봄밤의 느낌을 최대한 살린 은근한 갈색 색조, 연분홍 꽃 가지, 어슴푸레 멀어지는 산의 먹빛 등에서 그림 속 사내의 애타는 심정을 절절하게 느낄 수 있다.

독일 유학파인 화가는 일본적 전통과 서구적 기법 사이에서 고민하던 중 '교토(京都)의 사계(四季)' 연작을 시작, 이 그림을 그렸다. 화가의 화폭에서 되살아난 것은 눈으로 본 그대로의 풍경이 아니라 마음속에서 몇 번이고 되새겨 숙성시킨 이미지다. 생(生)의 기쁨처럼 만개한 벚꽃은 금세 떨어져 이 우아한 장면의 덧없음을 깨닫게 할 것이다. 내달 18일까지 화가의 탄생 100주년 기념전을 여는 도쿄국립근대미술관은 전시회의 부제를 '시(詩)와 선율(旋律)'이라고 붙였다.

우수(憂愁)에 찬 시심(詩心)을 즐겨 그린 화가를 들자면 남송(南宋) 황실의 화가 마린(馬麟·13세기 중엽 활동)을 빼놓을 수 없다. 둥근 부채에 그린 '병촉야유도(秉燭夜遊圖)'에서 그는 잠든 새 꽃이 떨어져버릴까 염려돼 정원 가득 촛불을 켜놓고 누각에 앉아 꽃을 바라보는 사내를 표현했다. 봄밤의 느낌을 최대한 살린 은근한 갈색 색조, 연분홍 꽃 가지, 어슴푸레 멀어지는 산의 먹빛 등에서 그림 속 사내의 애타는 심정을 절절하게 느낄 수 있다.

한국 추상화의 선구자 수화(樹話) 김환기(金煥基·1913~1974)의 1970년 작 '어디서 무엇이 되어 다시 만나랴'는 이산(怡山) 김광섭의 시(詩) '저녁에'의 마지막 구절을 마음속으로 노래하며 그린 그림이다. 미국 뉴욕에 거주하던 화가는 오랜 외국 생활을 통해 느낀 외로움과 고국에 대한 그리움을 무수한 점(點)을 찍어 나타냈다. 1970년 1월 8일의 일기에 "서울을 생각하며 오만가지 생각하며 찍어가는 점. 어쩌면 내 맘속을 잘 말해주는 것일까"라고 썼던 그는 27일에 또다시 "내가 찍은 점(點). 저 총총히 빛나는 별만큼이나 했을까. 눈을 감으면 환히 보이는 무지개보다 더 환해지는 우리 강산(江山)…"이라고 적었다.

- CP