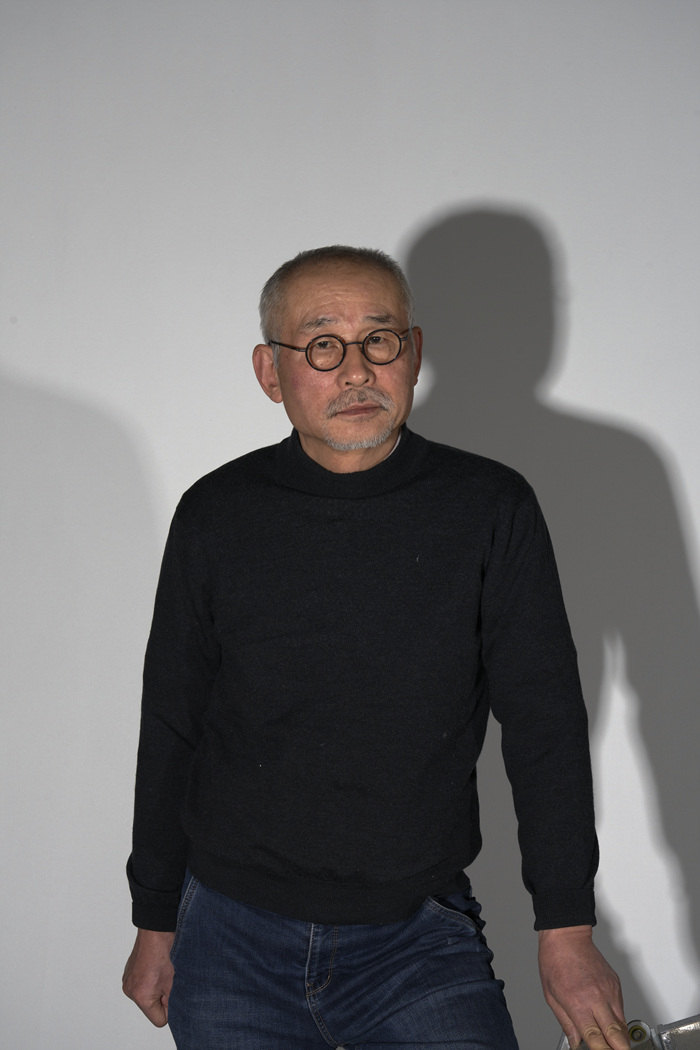

미지(未知)를 그리는 남자 ‘김근태’

입력 : 2023.02.24 18:50

재료 물성과 질료 속성 살려

공허함을 충만으로, 텅 빔을 그득함으로 전복시켜

“‘물음표’ 붙는 회화 그리고 싶어”

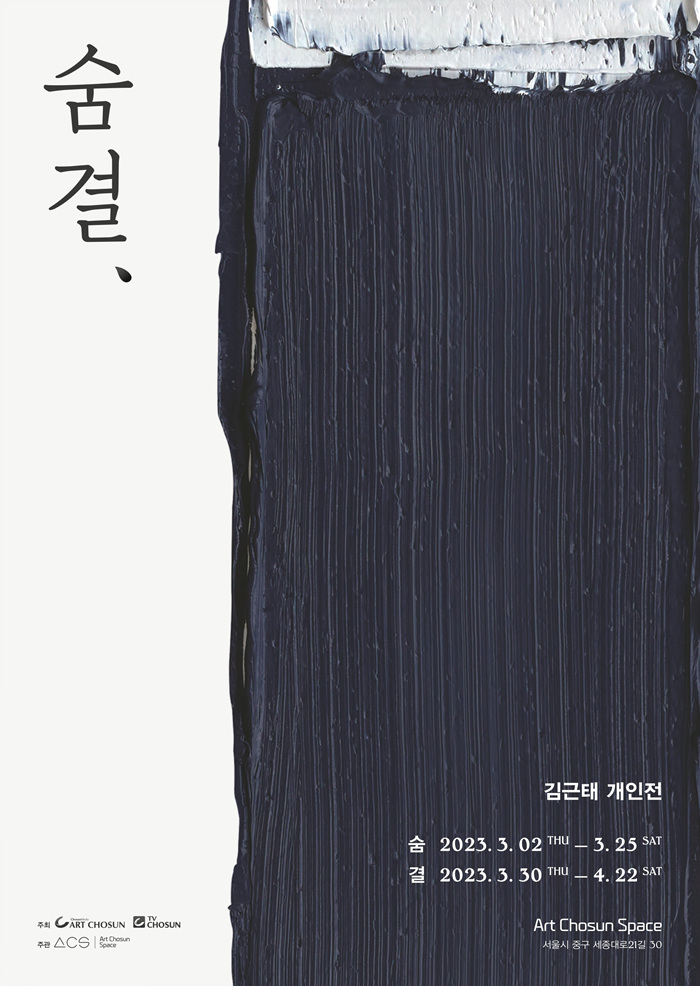

김근태 개인전 ‘숨결.’, 3월 2일부터 아트조선스페이스

두 대표 연작 ‘숨’ ‘결’에 따라 2부작으로 나눠 열려

ART CHOSUN·TV CHOSUN 공동 주최

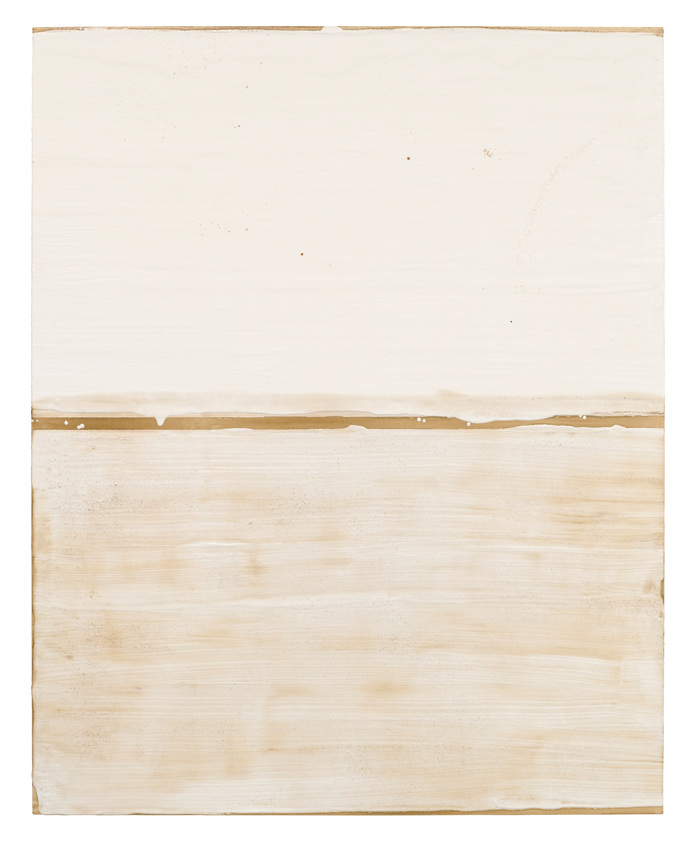

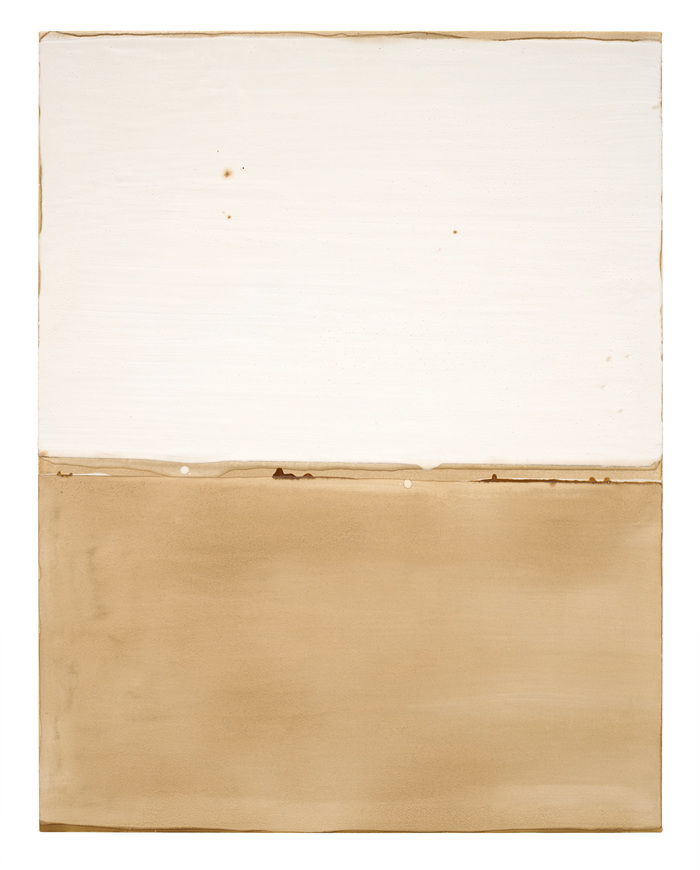

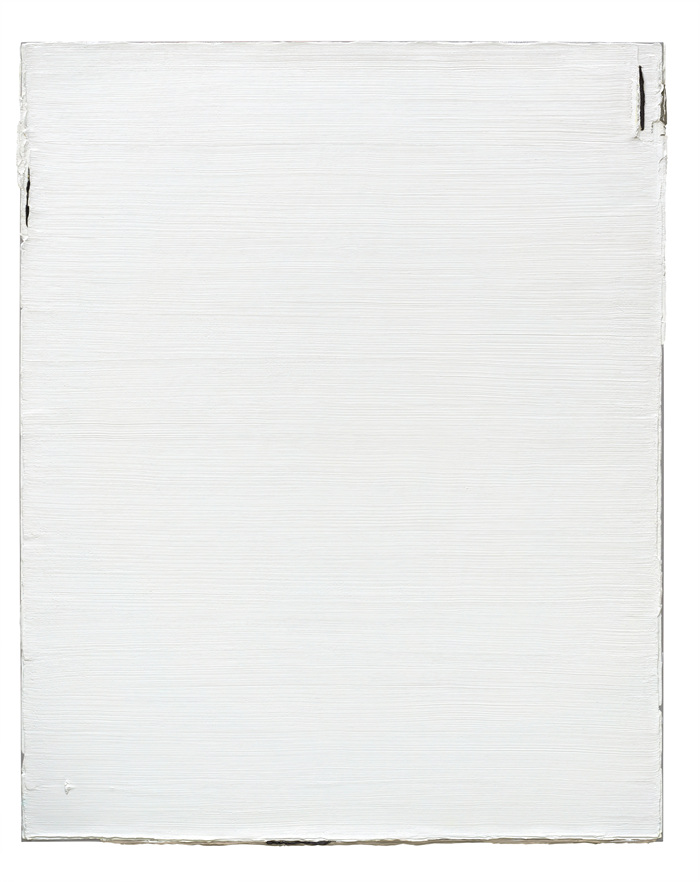

비어있음에 더욱 그득할 따름이다. 김근태(70)의 텅 빈 화면(畫面)은 조선백자의 세계를 연상한다. 지움과 절제를 통해 궁극의 비움을 이뤄내 오히려 묵직하고 충만한 경지를 완성하기 때문이다. 이처럼 자기의 흔적과 체취를 지워내는 동시에 재료의 속성을 존중하고 살리는 데 몰두해온 김근태의 작업 세계는 자아를 앞세우지 않고 사욕을 드러내지 않았기에 비로소 완벽할 수 있는 조선백자의 그것과 궤를 같이한다.

작가는 붓질을 수없이 거듭하며 자신을 비우고 나아가 화면까지도 비워내는데, 이 과정으로써 완성해낸 그림은 정작 호화로운 수식이나 장식 하나 달고 있지 않음에, 마주한 이의 고개를 갸웃하게 만든다. 그러나 이러한 미지(未知)야말로 생명이며 새로운 길을 가게 하는 계기이자 동인(動因)이다. 보는 이로 하여금 궁금증을 유발하는 그 순간이 바로 생명력 넘치는 시작점이라고 김근태는 말한다. “여운을 남게 하는 회화가 좋은 작품이라고 생각합니다. 물음표가 붙는 그런 작업말예요.”

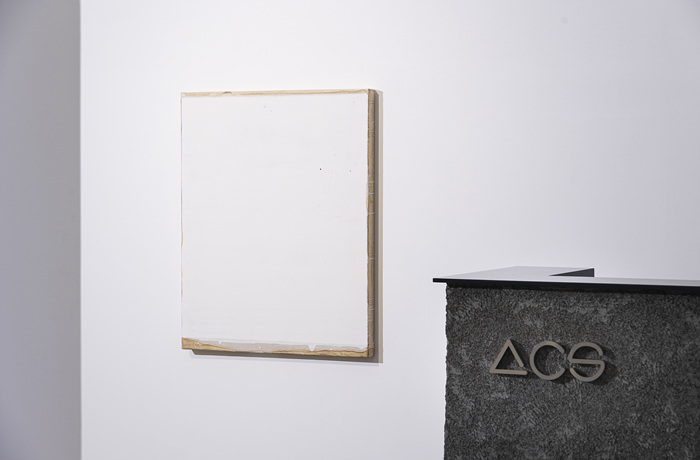

김근태 개인전 ‘숨결.’이 3월 2일부터 4월 22일까지 서울 중구 세종대로 아트조선스페이스(ART CHOSUN SPACE)에서 열린다. ‘숨’과 ‘결’ 두 대표 연작에 따라 나뉜 두 개의 전시가 각기 다른 일정으로 마련될 예정이다. 이른바 돌가루 작업으로 알려진 ‘숨’ 시리즈만 모은 전시는 3월 2일부터 3월 25일까지, 이어서 유화 연작이 한데 내걸리는 ‘결’ 전시는 3월 30일부터 4월 22일까지 펼쳐진다. 국내에서는 최초로 선보이는 설치작 ‘2022-179’(2022)과 새로운 빛깔의 유화 ‘2022-142’(2022) 등을 비롯한 미공개 최신작들이 대거 출품되는 자리다. 전시 개막을 앞두고 경기 광주시 곤지암읍에 위치한 작업실에서 그를 만났다. 다음은 작가와의 일문일답. (02)736-7833

─돌가루 작업은 ‘숨’, 유화 작업은 ‘결’로 일컫는다. 이들 명제가 지닌 의미는.

‘숨’은 수용성(受容性)을 존중하는 작업으로서, 질료가 지닌 성질을 있는 그대로 수용하는 모습이 마치 우리의 호흡과 같다는 뜻에서 비롯됐다. 우리가 숨을 일부러 들이마시고 내뱉는 게 아니지 않나. 호흡은 의식과는 상관없이 일순도 멈추지 않고 지속적으로 일어나고 있다. ‘결’은 캔버스 위에 물감을 바르고 붓의 수천 개의 털이 표면을 쓸고 지나가며 흔적을 남긴 그 결의 형상을 의미한다. 두터운 유화 물감층을 밀어내며 붓이 지나간 그 발자국 같은 것이 조형적으로도 아름답지만 동시에 단순히 내가 그리는 것이 아닌, 캔버스와 오일과 붓과 나 자신이 합일된 듯한 느낌을 받곤 한다. 때로는 내 마음이라는 것이 아예 없는 상태로 느껴질 때도 있다. 오로지 나의 동작들에, 나의 붓질들에 스스로 매료된 것 같다고나 할까. 붓질하는 순간 그 자체에 홀린 듯이 말이다.

─생김새와 재료가 확연히 구별되는 서로 다른 두 작업 ‘숨’과 ‘결’을 관통하는 공통점은 무엇인가.

재료나 조형적으로 접근하면 너무도 이분법적으로 느껴지는 것이 당연하다. 많은 이들이 구분하고 나누는 것이 몸에 배어 있는데, 나는 이를 벗어나고자 했다. 한쪽에 치우치지 않는 중도의 세계를 지향하며 양쪽 그 어느 곳에도 물들지 않는 세계로 나가고 싶다. 그렇게 되기 위해서는 질료의 순수성을 살리고 재료를 있는 그대로 존중해야 한다. 흰 캔버스를 처음 마주할 때는 과거의 지식이나 그간 쌓아온 노하우에서 벗어나 붓을 든 순간의 감정과 시공간에 몰두한다. 재료가 무엇인지는 중요하지 않다. 유화는 유화물감의 물성을 보여주는 붓질을 살리고 돌가루는 돌과 석분의 수용하는 성질을 보여줄 뿐이다. 그동안 배워왔던 것을 배제하고 질료의 속성을 살려 작업하는 순간을 담아낸다는 것이 공통점이라면 공통점이겠다.

이는 내가 평면의 본질이 무엇인지를 더더욱 갈구하는 배경이기도 할 테다. 인간의 삶에서 진리를 추구하는 것이 회화라고 믿는다. 나는 그러한 진리를 추구하는 작가가 되고 싶다. 그럴듯하게 모양새를 갖춰 보여주는 것만이 회화라거나, 그러한 사람이 작가라면 이는 너무도 불손하며 예술을 능멸하는 것이 아닐까. 젊어서는 나도 잘 몰랐다. 나이가 들어감에 따라 있는 그대로 받아들이고 원래는 모든 것이 비어있었던 것임을 인정하게 됐다.

─‘결’ 연작에서 자주 볼 수 있는 대표적인 컬러는 백색과 칠흑색이다. 이들 빛깔은 어디에서 왔나.

나는 전쟁통에 태어났다. 어려운 그 시절, 어머니께서 쌀을 방앗간에서 빻아 갖고 오셔서는 시루에 넣어 백설기를 찌시던 모습이 지금도 눈에 선하다. 어르신들 편찮으시거나 집안에 우환이라도 있을라치면 어머니는 시루 한가득 떡을 쪄서 상에 올리고 고사를 지내셨다. 헤아릴 수 없는 어머니의 간절함이 시루떡에 투영돼 있던 셈이다. 비나이다를 되뇌며 기원하는 그 마음을 보고 자랐기에 쌀가루의 백색과 시루의 쥐색은 내게 지극히 자연스러우며 익숙한 빛깔일 수밖에 없다. 소수가 향유한 화려함보다는 평범한 우리네의 세상에 더 눈길이 가는 이유이기도 하다.

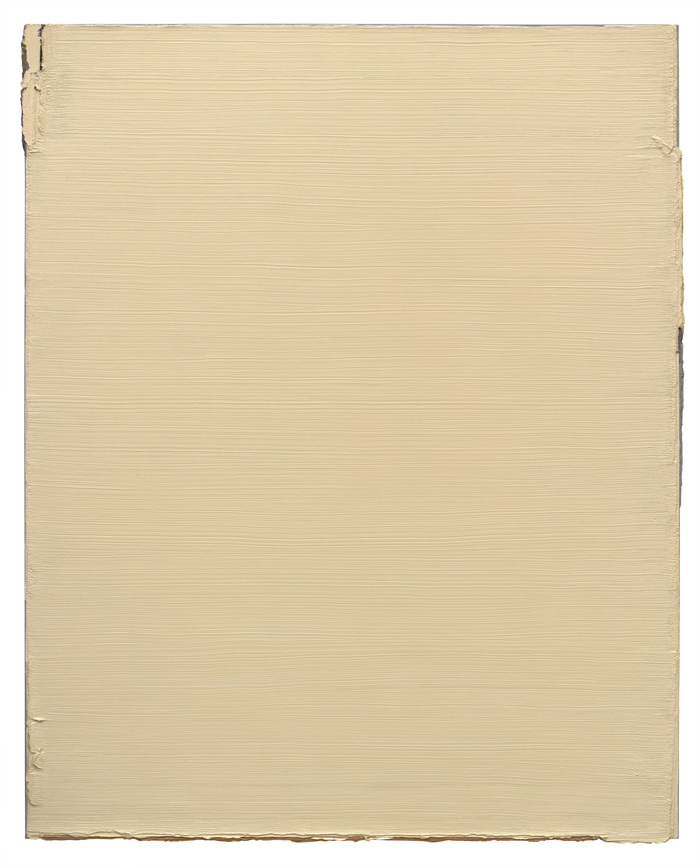

─돌가루 작업을 닮은 베이지 빛깔의 유화 신작이 전시에 출품된다. 이전에는 사용하지 않은 색인데 어디서 영감을 받았나.

옳게 본 거다. 돌가루 색을 흉내 낸 것이 맞다. ‘숨’과 ‘결’ 작업을 통합하고 그 두 세계를 관통하는 것은 무엇인가에 대한 모색을 이어왔다. 이 둘이 합쳐졌을 때 중도의 세계와 같은 무언가를 상징하는 색으로써 베이지 빛깔을 시도해봤다. 서양의 것도, 동양의 것도 아닌, 이분법적 세계를 떠나 오로지 내 마음에서 나온 중도의 지점 어딘가를 실현하고 싶었다. 그 과정에서 나온 작업으로 보면 된다. 돌가루 고유의 아주 새하얗지도 누렇지도 않은 묘한 미색이 나와 참 잘 맞는다. 우리의 땅에서, 자연에서, 주위에서 쉽게 볼 수 있는 색이라서 그런 것 같다.

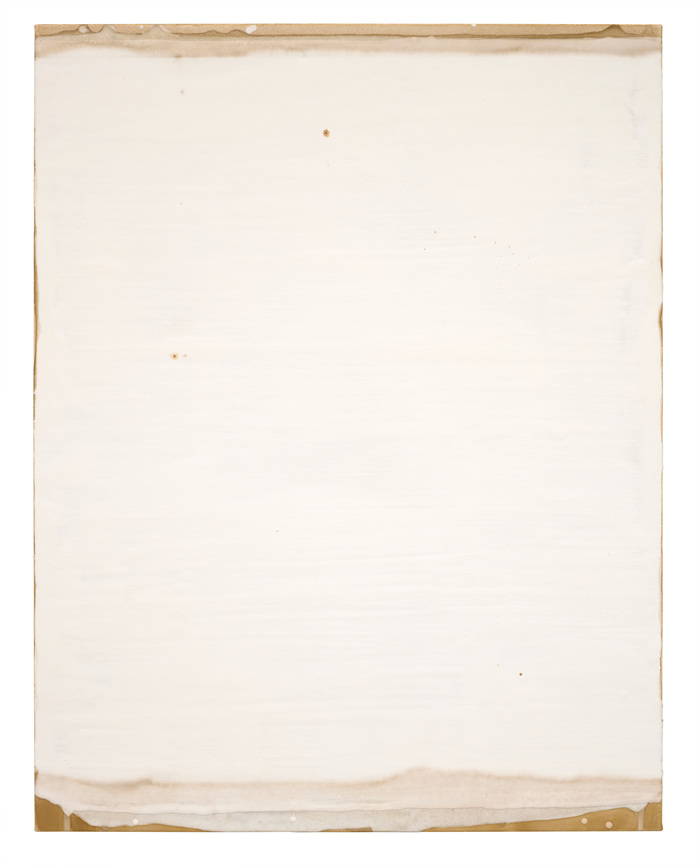

─‘숨’ 작업 캔버스를 층층이 쌓은 설치도 선보이던데.

대작을 하기 전에 시뮬레이션이 선행돼야 한다. 생각하는 화면을 구현하기 위해서는 재료 배합이라든지 원하는 농도 등을 맞추는 테스트와 과정을 거쳐야 하기 때문이다. 이번 전시장에 설치한 이들 캔버스는 최종 완성작이 나오기까지의 과정을 기록한 작업 일지와 같은 스터디 결과물이다. 이들이 있어 전시장 벽에 걸린 회화가 나올 수 있던 거다.

─자신의 회화를 두고 ‘설니홍조(雪泥鴻爪)’라고 표현한 적이 있다. 수백, 수천 번 붓질이 오가고 캔버스 위에 물감층을 겹겹이 쌓았어도 결국 눈에 보이는 화면은 담박하기 그지없다.

설원 위의 기러기 발자국이 눈이 녹으면 사라져버려 그 자취를 알 수 없듯이 우리의 삶도, 나의 작업도 그와 같다. 그렇다고 해서 허무주의를 말하고자 함은 아니다. 비어 있을 때야말로 그 안을 다시 새롭게 채울 수 있는 것 아니겠나. 공허함으로부터만 올 수 있는 새 에너지랄까. 그래서 나는 더욱더 그 공허함으로 들어가기 위해 붓질을 하고 또 했다. 그럴수록 새로운 삶이, 생명이 시작됨을 느낀다. 숨과 결 두 시리즈 모두 거듭해 쌓아 올리는 행위를 무한 반복함으로써 완성되는 배경이다.

─이진명 평론가는 이번 전시 서문에서 ‘자의식 따위가 개입되지 않았다는 측면에서 김근태의 작업 세계가 조선백자를 닮았다’라고 했다. 일전에 백자, 분청 등에서 영감을 받았다고 밝힌 바 있는데, 조선백자와 작품의 접점은 무엇이라고 생각하나.

가끔 서양의 예술은 광기에 가깝게 보일 때가 있다. 반면, 동양은 광기보다는 내면세계의 고요함이다. 광기와 내면의 심연이 지닌 본질은 비슷할 수도 있으나, 적어도 내게 그런 광기는 없는 것 같다. 옛 도공들을 떠올려 보면, 분명 쉽지 않은 삶이었을 텐데 어찌 그런 경지에 도달할 수 있었을지 경이로우며 경외감이 든다. 백자의 외형을 재현하는 것은 무의미하다. 그들의 정신세계, 그들이 가고자 한 길을 따라갈 뿐이다. 조선백자의 세계가 지닌 가치는 시대가 변하고 시간이 흘러도 변치 않는다. 백자는 안이 비어있음으로써 모든 걸 담을 수 있다.

- CP