최병소의 검은 종잇장은 철판보다 단단하다

입력 : 2018.10.25 20:15

볼펜으로 연필로 긋고 또 긋고… 수없이 지워서 채워내는 묵언(默言)의 시간

40년 전 전위적 행보, 오늘날 신문지 작업의 바탕으로

“꼭 색칠하고 그려야만 그림인가요? 고정관념에서 벗어나야 합니다.”

40년 넘게 이어온 최병소(75)의 신문지 작업 계기와 발단은 명확하고도 간단했다. 그래서 그는 오늘도 칠해서 그리는 그림이 아니라 지워서 그리는 그림을 그린다.

1970년대, 최병소는 중앙대 미대 졸업 후, 박현기, 이강소 등과 함께 국내 실험미술을 선구하며 화단에 등장, 한국 전위미술을 전개했다. 전시 비수기인 7월 말 여름에 전시장을 빌렸는데도 대관료를 깎아주지 않아 화가 난 최병소는 생선을 난도질해 전시장 한가운데 놔뒀다. 그리고 설치 하루 만에 그의 동의도 없이 철거된 그 생선이 일종의 해프닝 작품 <칼>이다. 언젠가는 네 개가 아닌 여섯 개의 윷을 전시장 바닥에 뒀는데, 게임을 하기 위해선 기존과 다른 새로운 규칙을 만들 수밖에 없는 상황을 제시, 즉 룰이란 고정돼 있는 게 아닌 시대와 환경에 맞게 얼마든지 변하고 달라질 수 있다는 메시지를 담은 <윷>을 전시했다. 이외에도 잡지, 의자, 접착테이프 등을 재료로 한 <새> <의자> <테이프>를 내놓았고 미술계는 술렁였다. 모두 신문지 작업 이전의 작품들이다.

실험적인 설치를 주로 선보였던 그때도 주변에서 흔히 구할 수 있는 생활용품 따위를 소재로 했다는 점에서 신문지 작업과의 접점을 읽을 수 있다. 당시 그가 전위적이고 실험적인 도전에 천착한 이유 역시 명확했다. 청년 최병소는 이젤과 캔버스란 틀을 벗어나 자신만의 방법으로 작업하고 싶었다. 그리고 재료비도 줄이고 싶었다.

“자고로 미술은 화실에서 캔버스에 물감으로만 해야 한다는 그 고정관념… 저는 그 공식에서 벗어나고 싶었습니다. 그래서 ‘칠하기’나 ‘그리기’가 아닌 ‘지우기’를 시도해본 거예요. 너덜너덜해진 검은 신문지를 전시장에 걸었는데 반응이 좋더군요. 곧바로 일본에서의 개인전(1979)으로까지 결실이 이어졌죠. 신문지와 볼펜, 연필값만 있으면 장소에 구애받지 않고 언제든지 작업할 수 있듯이 내 설치 작품들 역시 하나같이 재료비가 거의 들지 않았어요. 제작비용을 최소화하고 재료 가짓수를 줄이는 것도 고민 중 하나였거든요.”

흔하디흔한 생활용품을 오브제 삼아 예술 작품으로 탈바꿈하는 것, 최병소에게는 그러한 방식과 그를 실현할 방법이 중요했다. 어느 날, 그는 오디오에서 불경 ‘천수다라니’를 들으며 문득 신문지에 볼펜을 끄적거리기 시작했다. “나도 모르게 새카맣게 지우고 있었다”고 했다. 그렇게 의도치 않게 시커메진 신문지를 보고 ‘계속 더 지워봐야겠다’고 생각했단다.

“어릴 적, 부친이 재봉틀과 그 부속품을 파는 사업을 했어요. 그것들을 포장한다고 전국의 신문이란 신문은 다 받아봤어요. 그래서 신문은 제게 아주 친숙하고 재밌는 읽을거리였죠. 그런데 언젠가부터 그 안에 담긴 내용이 싹 변하더군요. 유신체제하에 언론이 통제되고 억압되던 때였습니다. 어릴 때부터 기사 하나하나를 읽던 저인데, 제 역할을 못 하는 신문에 역정이 났어요. 그런 분노가 기저에 들끓고 있으니 신문지를 지우기 시작한 거예요.”

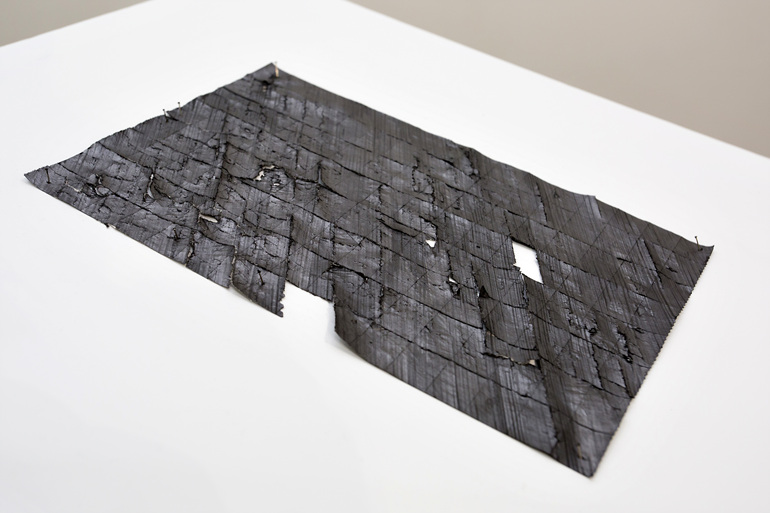

최병소는 일찍이 자신만의 독창적인 방법론을 확립했다. 무심코 시작됐다지만 40년 전이나 지금이나 전무후무 유일무이한 최병소 고유의 최병소적(的) 방식이 아닐 수 없다. 그의 바탕 재료는 지지체인 신문지, 그 위를 지우고 채울 안료인 볼펜과 연필, 그리고 지난한 작업 과정을 오롯이 홀로 견뎌야 하는 그의 몸이다. 원시적 노동과 같은 그의 작업은 진득이 한자리에 앉아서 이어가야하는 엉덩이 싸움인 셈. 그의 말마따나 앉을 수만 있으면 ‘언제 어디서나’ 할 수 있어 간편하지만 그 과정은 결코 녹록지 않다. 선호하는 특정 볼펜이나 연필, 혹은 신문지가 있는 건 아니다. 그냥 손에 먼저 잡히는 것이 그날의 재료다. 먼저 신문지 앞뒤 양 전면을 볼펜으로 칠한다. 그리고 그 위를 연필로 덧칠한다, 원래부터 검은 흑지를 처음 칠하는 것처럼.

“볼펜으로 지운 걸 또 연필로 지웁니다. 그런 과정을 거치면 더는 신문지도 연필도 볼펜도 아닌 그 세 가지가 결합한 제3의 어떤 물체가 돼 있는 거죠.”

볼펜이, 또다시 연필이 지나간 신문지는 수없이 반복된 펜질에 늘어나 찢어지고 표면이 거칠게 일어난다. “그 과정이 참으로 흥미로워요. 선을 긋다 보면 종이가 찢기는 소리가 들리는데, 그 안에 내가 걸어온 세월과 응어리, 고통이 한데 들어있는 것 같거든요.” 칠흑빛의 무언가는 그렇게 탄생한다. 최병소의 시간과 숨이 시커멓게 축적된 그것은 실핀 외에 별다른 고정도 없어 후 불면 날아갈 것 같다. 흡사 불에 타버린 재 같기도, 연필의 흑탄 때문에 반짝반짝 빛이 나는 것이 광물 같기도 하지만 결국 그 무엇으로도 정의할 수 없는 제3의 물질. “그게 제 작품인걸요.”

실제로 최병소는 그렇게 힘들게 작업해놓고 성에 차지 않는 건 불태워 그 재를 접시에 담아 놓기도 했다. “작품은 재 같은 거예요. 요즘 사람 수명이 100세라는데 그것조차도 한순간이잖습니까. 작품 수명은 그보다 더 짧지 않겠어요?” 물론 그의 신문지 작품을 후 분다고 조각조각 흩어지지 않는다. 깊이를 가늠할 수 없는 심해의 암흑 같은 최병소의 검은 종잇장은 철판보다 단단하다. 그는 지난 20일까지 대구 우손갤러리에서 열린 개인전에서 신작과 더불어 파지와 부스러기를 합쳐 총 61점을 선보였다.

Copyrights ⓒ 조선일보 & 조선교육문화미디어 무단전재 및 재배포 금지